エベレスト登山の現在地と課題は?デスゾーンの脅威と登山者のリスクを探るエベレスト:死の領域での遭難と遺体回収の現実

世界最高峰エベレスト。そのデスゾーンは、酸素不足、低温、強風が吹き荒れる死の領域。登頂は技術革新で可能になったが、遭難や遺体回収の困難さ、登山者の増加による渋滞など、課題も山積み。エベレストの魅力とリスクを描く。

💡 エベレスト登頂の歴史は、酸素ボンベの軽量化と技術革新によって支えられてきた。

💡 標高8000m以上のデスゾーンは、極度の酸素不足、低温、強風に見舞われる過酷な環境である。

💡 エベレストでは、300人以上の登山者が遭難し、200体以上の遺体が回収されずに放置されている。

エベレスト登山は、人類の探求心と技術革新の結晶です。

本記事では、エベレスト登山の歴史と、デスゾーンの脅威について解説していきます。

デスゾーンの脅威とエベレスト登山の歴史

エベレスト登頂を支えた技術革新とは?

軽量酸素ボンベの開発と普及。

本章では、エベレスト登山の歴史と、酸素ボンベの役割について詳しく見ていきましょう。

✅ エベレスト登頂の歴史において、酸素ボンベの軽量化が重要な役割を果たしており、1953年の初登頂では軽量化された酸素ボンベが成功に貢献した。

✅ その後、酸素ボンベはエベレスト登頂の常識となるも、1978年には酸素ボンベなしでの登頂も達成され、2000年頃からは軽量化された酸素ボンベの普及により登頂者が増加した。

✅ 登頂には平均7本の酸素ボンベが使用され、一人あたり約25kgの酸素ボンベを携行する必要がある。

さらに読む ⇒山キャン情報室出典/画像元: https://kametaroblog.com/tozan27/酸素ボンベの軽量化がエベレスト登山の進化を支えてきたことがよく分かります。

技術革新が登山を安全かつ身近にしたのですね。

地球上には8000mを超える山が14座あり、その全てがヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に位置し、゛世界の屋根゛とも呼ばれています。

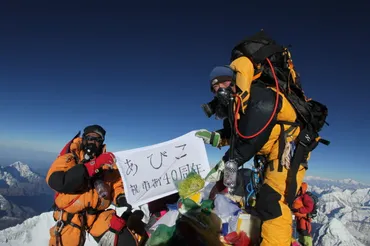

中でもエベレストは世界最高峰であり、標高8000m以上の領域は「デスゾーン」と呼ばれ、そこは極度の酸素不足、低温、強風に見舞われる過酷な環境です。

エベレスト登頂の歴史は、酸素ボンベの軽量化と、それらを活用できる技術革新によって支えられてきました。

1953年の初登頂では、軽量で耐久性のある酸素ボンベの開発が成功を後押しし、その後も酸素ボンベの使用が常識となりました。

1978年には無酸素登頂も達成されましたが、2000年頃からは、ガイド登山が活発化し、軽量酸素ボンベが普及したことで登頂者が増加しました。

特に、ロシア製の超軽量酸素ボンベの登場は、エベレスト登山の大衆化に大きく貢献しました。

なるほど、エベレスト登山って、技術の進歩と密接に繋がっているんですね!酸素ボンベの重要性がよく分かりました。

デスゾーンの過酷な環境と登山者のリスク

デスゾーン登山、なぜ命がけ?酸素薄い?

酸素不足、強風、低気温、高山病のリスク!

この章では、エベレストの過酷な環境と、登山者のリスクについて解説していきます。

✅ 日本人最多9度のエベレスト登頂歴を持つ山岳ガイドの倉岡裕之さんのガイドモットーは「帰国翌日に社会復帰」であり、高所や極地での経験や考えが語られている。

✅ 倉岡さんは、30年以上のガイド経験の中で、エベレスト登頂には酸素ボンベを使用し、その重要性と費用について語り、また、他の登山家の驚くべき能力についても言及している。

✅ 記事では、倉岡さんのプロフィール、過去の登山歴、酸素ボンベに関するエピソード、そして、ガイド界のスーパースターについて紹介されている。

さらに読む ⇒ほぼ日刊イトイ新聞出典/画像元: https://www.1101.com/n/s/hiroyuki_kuraoka/2020-10-08.htmlガイドである倉岡さんの経験談は、本当に貴重ですね。

エベレスト登山がいかに危険な挑戦であるかを改めて感じます。

デスゾーンは、年間を通して気温が非常に低く、亜熱帯ジェット気流の影響で強風が吹き荒れる上、空気の密度が平地の3分の1となり、酸素が薄くなるという特徴があります。

この環境下では、身体への負担を減らすため、登山家は深夜にキャンプを出発し、午前中に登頂、日中に下山するという過酷なスケジュールをこなします。

登山者は酸素ボンベや防寒着を着用して挑みますが、それでも死亡のリスクは存在し、高山病も命に関わる危険性があります。

デスゾーンでの活動時間は最大48時間に制限され、天候悪化や事故のリスクも高く、滞在するだけで生命維持が困難になる死の領域です。

エベレストって、想像をはるかに超える過酷な環境なんですね…。命がけの挑戦ということがよく分かりました。

次のページを読む ⇒

エベレスト遭難、200体以上の遺体が放置される現実。デスゾーンの過酷な環境、高まる死亡リスク、そして安全な登山への課題とは?