日本被団協ノーベル平和賞受賞で核廃絶への道は?(核兵器、被爆者、平和)日本被団協ノーベル平和賞受賞:核兵器廃絶への国際的な評価と未来への展望

被爆者の声が世界を動かす!日本被団協がノーベル平和賞を受賞。核兵器の非人道性を訴え、核廃絶への道を示す。被爆者の証言、次世代への継承、国際社会への働きかけ。核なき世界へ、今こそ行動を。

被爆者の証言:核兵器の恐ろしさと平和への願い

ノーベル賞で被爆者が訴える核兵器の恐ろしさ、何?

核兵器の脅威と平和の重要性。

記事の全文を読むには会員登録が必要とのことですが、それだけの価値がある内容なのでしょうか。

田中熙巳様の講演、とても気になります。

✅ 記事は、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)代表委員の田中熙巳さんのノーベル平和賞受賞演説全文について触れています。

✅ 記事の全文を読むには会員登録が必要であり、会員限定の記事であることが示されています。

✅ 会員登録すると、記事の読み放題やコメントの書き込み、紙面ビューアーの利用など、様々な特典が利用できるようになります。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/372810核兵器の恐ろしさを伝えるために、被爆者の方々が証言を続けていること、本当に頭が下がります。

次世代へ繋いでいく努力は、平和な未来のために不可欠ですね。

日本被団協のノーベル平和賞受賞決定後、被爆者の証言動画制作のボランティアが増加し、被爆2世組織への加入者も増えるなど、若い世代への核問題への関心の高まりが見られました。

2024年12月10日にノルウェーのオスロで開催されるノーベル平和賞授賞式には、被団協代表委員の田中熙巳氏(92歳)、田中重光氏(84歳)、箕牧智之氏(82歳)が登壇し、田中熙巳氏が講演を行います。

田中熙巳氏は満州生まれで、長崎で被爆し、原爆投下後の惨状を目の当たりにし、多くの親族を失いました。

田中重光氏は4歳で、箕牧智之氏は3歳で被爆しました。

彼らの被爆体験は、核兵器の恐ろしさを伝えると同時に、平和の重要性を訴える重要な手段です。

田中熙巳氏は東北大学での講演でも、核兵器の脅威を訴え、現在地球上には即時使用可能な核兵器が約4000発存在し、核戦争が起これば人類の破滅につながる可能性を強調しました。

約700人が集まった講演では、爆撃の瞬間やその後の被爆体験を具体的に語り、聴衆に核兵器の恐ろしさを伝えています。

被爆者の方々の体験談は、本当に重みがありますね。平和な世界を願う気持ちが、強く伝わってきます。もっと多くの人に、この事実を知ってほしいです。

核廃絶への道:課題と国際社会の役割

被団協ノーベル賞、海外の反応は?

賛否両論。歴史認識や選考基準への疑問も。

核兵器禁止条約への参加について、様々な意見があるようですね。

難しい問題ですが、議論を深めていくことが重要だと思います。

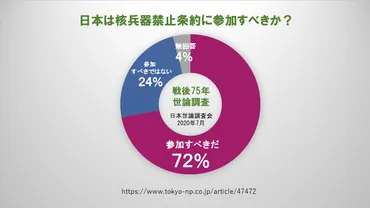

✅ 核兵器禁止条約への参加について、72%が「参加するべき」と回答し、そのうち62%が「日本は唯一の被爆国だから」を理由に挙げている。

✅ 核兵器が戦争に使われる可能性については、72%が「ある」と回答し、特に若年層(30代以下)は83%と高い割合を示した。

✅ 核兵器禁止条約に参加すべきでないと回答した人のうち、42%が「核兵器廃絶につながらないから」を理由に挙げている。

さらに読む ⇒議員ウォッチ出典/画像元: https://giinwatch.jp/news/43/核兵器廃絶への道のりは、多くの課題を抱えていますね。

日本政府が、核兵器国と非保有国の橋渡し役を担う必要性を感じました。

平和外交の重要性も再認識しました。

今回の日本被団協のノーベル平和賞受賞に対し、海外からは賛否両論の声が上がっています。

核兵器廃絶への長年の活動を高く評価する一方、ノーベル平和賞自体の選考基準への疑問や、原爆投下に対する歴史認識の違いから、日本に対する責任を問う声も聞かれました。

核兵器廃絶に向けては、日本政府は核廃絶をめざす一方で、核の抑止力に依存している現状があり、核抑止に依存する限り、核廃絶は実現できないという課題があります。

「核の傘」は被害を完全に免れるものではなく、核抑止は完璧ではないという理解が重要です。

日本政府は核兵器国と非保有国との橋渡し役を担い、核兵器禁止条約に賛同の意思を示し、核抑止への依存度を下げる具体策を発信していくことが求められています。

核兵器の非人道性に関する国際会議を主催し、平和外交を通じて核兵器の使用リスクを下げるための対話を密にすることも重要です。

核兵器禁止条約への議論は、非常に興味深いですね。色々な意見がある中で、どう折り合いをつけていくのか、注目したいです。

継承と未来:次世代へのメッセージ

被爆者の声、どう届ける?核兵器廃絶への道は?

被爆者代表が世界へ発信、次世代育成も重要。

被爆者の証言を次世代へ継承していくこと、本当に大切ですね。

ユース非核リーダー基金のような取り組みを、もっと広げていくべきだと思います。

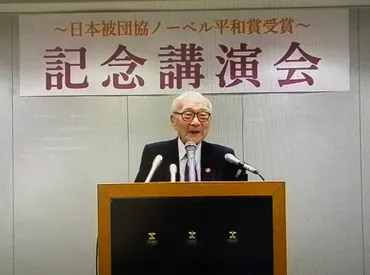

✅ ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の田中煕巳代表委員が長野市で記念講演を行い、核廃絶に向けた若い世代の参加を呼びかけ、被爆者の証言の重要性と次世代への継承の必要性を訴えた。

✅ 田中代表委員は、核兵器禁止条約批准に後ろ向きな日本政府に対し、国民一人ひとりの力で世論を高め、政府を動かす必要性を訴えた。

✅ 講演会には自民党国会議員も参加したが、被団協が求める核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加について言及はなく、唯一の被爆国として政府の姿勢が問われている。

さらに読む ⇒市民と市政をつなぐ布目ゆきおの徒然日記出典/画像元: https://www.nunomeyukio.jp/archives/21669次世代へのメッセージ、しっかりと受け止めたいですね。

被爆者の経験を語り継ぎ、ウクライナの現状を見つめ直すこと。

平和への道を切り開くために、私たちができることを考えていきたいです。

日本被団協は、授賞式に被爆者代表団31人を派遣し、被爆者の声を世界に届け、核兵器廃絶を訴えます。

国内外の被爆者や被爆2世、3世も参加し、核兵器をなくす運動の波を世界に広げようと決意を新たにしています。

次世代の人たちに被爆の実相を伝え、核兵器のない世界を実現するために、ユース非核リーダー基金のような次世代育成の取り組みが重要です。

被爆地への招待や国際会議への参加を促し、次世代の人たちに被爆の実相を伝えていくことが、核兵器のない世界を実現するための鍵となります。

被爆者の経験を語り継ぎ、ウクライナなどの現状を見つめ直すことも、平和への道を切り開くために不可欠です。

次世代へのメッセージ、心に響きますね。被爆者の方々の思いを、しっかりと受け止めて、平和な未来のために何ができるか、真剣に考えていきたいです。

日本被団協のノーベル平和賞受賞は、核兵器廃絶への希望を与えてくれます。

被爆者の証言を大切に、平和な未来を築いていきましょう。

💡 日本被団協の活動とノーベル平和賞受賞は、核兵器廃絶への大きな一歩です。

💡 被爆者の証言は、核兵器の恐ろしさを伝えるだけでなく、平和への願いを込めた力強いメッセージです。

💡 次世代へ核兵器の悲劇を伝え、平和な世界を築くために、私たち一人ひとりができることがあります。