大阪「天下の台所」って何?歴史と食文化、そして特別展示を紹介!大阪「天下の台所」の歴史と食文化:黒門市場、特別企画展

「天下の台所」大阪の秘密を解き明かす!江戸時代の経済を支えた蔵屋敷、堂島米市場、そして商人の創意工夫。歴史的資料と発掘品から、大阪が日本の経済を牽引した姿を浮き彫りにする。黒門市場の活気、食文化、そして特別企画展で、大阪の魅力を再発見!

💡 大阪は江戸時代から「天下の台所」と呼ばれ、全国から物資が集まる経済の中心地だった。

💡 「天下の台所」と呼ばれる大阪の食文化を支える黒門市場は、新鮮な食材が集まる魅力的なスポット。

💡 大阪歴史博物館で開催中の特別企画展では、蔵屋敷に関する貴重な資料を展示。

本日はこの記事を通して、大阪が「天下の台所」と呼ばれるようになった歴史的背景、食文化の中心地である黒門市場、そして現在開催中の特別企画展についてご紹介いたします。

「天下の台所」の由来

「天下の台所」の由来は?

江戸時代の流通の中心地

本章では、大阪が「天下の台所」と呼ばれるようになった由来を解説します。

江戸時代から使われていた言葉ではないというのは意外ですよね。

公開日:2020/06/12

✅ 「天下の台所」は、江戸時代では使われておらず、大正時代に幸田成友が用いた言葉が世間に広まった。

✅ 江戸時代には「世俗諸国之台所」と呼ばれ、全国の藩から集められた米が商売を通じて藩のお金に変えられていた。

✅ 大阪は、瀬戸内海という内海を航路にする船が安全に集まる海運の拠点として、様々な地域からの物資が集まり、商人の町として経済の中心地となっていた。

さらに読む ⇒江戸時代の四方山漫談出典/画像元: https://hiariya.com/edo-0012「天下の台所」という言葉が生まれた背景には、大阪が物流と経済の中心地であったことが大きく関係しています。

幸田成友の言葉から広まったというのも興味深いですね。

江戸時代以降、大阪は「天下の台所」と呼ばれるようになりました。

これは、日本の政治の中心地であった江戸に物資を集め、流通させる役割を担っていたからです。

江戸時代の記録では、大坂西町奉行・阿部正蔵が、大坂に集まる物資の減少と物価上昇を憂慮し、株仲間による流通の強化を提言した際に「大坂表之義は諸国取引第一之場所」「世俗諸国之台所と相唱」と記しています。

しかし、近年では、歴史学者・幸田成友が大正時代に「天下の台所」というフレーズを生み出したとする説が有力です。

幸田は著書『江戸と大阪』の中で、大阪が諸国からの物資の集積地であり、平均相場の元方であったことから「天下の台所」と呼ばれたと述べています。

大阪がそんな風に呼ばれていたなんて、初めて知りました!各地の米が集まる場所だったんですね。歴史って面白い!

大阪が「天下の台所」と呼ばれるようになった理由

なぜ大阪は「天下の台所」と呼ばれたの?

米の集積地として栄えたため

本章では、大阪が「天下の台所」として栄えた理由を詳しく見ていきましょう。

米市場の存在は、大阪の経済発展に大きく貢献したようですね。

公開日:2023/09/25

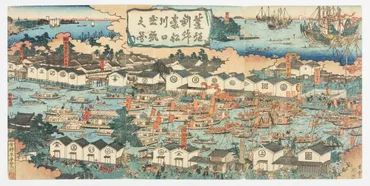

✅ 「天下の台所」と呼ばれる大坂の隆盛は、中之島に集中していた諸藩の蔵屋敷と、そこで行われていた米の取引に大きく支えられていました。

✅ 全国の藩から運ばれた年貢米は中之島の蔵屋敷に集められ、堂島米市場で換金されました。米市場では、仲買人による入札制で現金に換えるだけでなく、帳簿上の米を売買する先物取引も行われており、当時としては類を見ない先進的な市場でした。

✅ 大坂には、米だけでなく醤油、油、酒、木綿など様々な商品を運ぶ菱垣廻船や北前船が行き交い、大坂は「水の都」として発展し隆盛を極めました。

さらに読む ⇒(メルクマール)出典/画像元: https://merkmal-biz.jp/post/20019/2大阪が「天下の台所」として発展した背景には、秀吉による大阪城築城や、水運の発達、そして商人の活躍がありました。

先物取引が江戸時代に行われていたことにも驚きです。

大阪が「天下の台所」と呼ばれるようになった背景には、関西に古くから都があったため整備された道路や、水路や海路を利用した盛んな交易があります。

特に豊臣秀吉が大阪城を築城した時代には、多くの商人たちが集まり、商売上手な大坂商人が育ちました。

港町として栄えた堺には、南蛮渡来の珍しい品が集まり、スペインやポルトガル人、イエズス会の宣教師など、外国人も多く往来しました。

その後、大坂夏の陣で街は灰となりながらも、江戸幕府が開かれると、関西の大名を統治するための拠点として大坂城が再建され、城下町も再び整備されました。

鎖国令によりポルトガル船の来航は禁じられたものの、中国船やオランダ船による貿易が行われ、大坂は日本中から年貢米が集まる場所となりました。

米を置く蔵屋敷が130以上立ち並び、堀川の水運も整備されて、蔵屋敷の敷地内まで船が引き入れられ、米倉に米が蓄えられました。

集められた年貢米は、堂島で開かれた米市場で仲買人に入札制で売却され、1730年に公許された堂島米会所では、蔵屋敷が発行する「米切手」を取引しました。

さらに、将来収穫される予定の米も取引される「帳合米取引」が行われ、これは組織的な先物取引の先駆けといえます。

このように、大阪は年貢米を換金するのに有利な土地となり、さらに多くの物資が集まるようになりました。

そして、大坂商人たちは、創意工夫を凝らして数々の商売を生み出し、街の発展に大きく貢献しました。

すごい!先物取引がそんな昔からあったんですね!色んな船が行き交う様子を見てみたいです。大阪って本当に活気のある街だったんですね!

次のページを読む ⇒

大阪の台所「黒門市場」で食を満喫!歴史博物館では、江戸時代の経済を支えた「蔵屋敷」展を開催。貴重な資料で大阪の食文化と経済史に触れる!