アメリカ人の薄着はなぜ? 遺伝子、環境、文化から読み解く!(?)アメリカ薄着文化の謎:体温、移動手段、そして慣れ

なぜアメリカ人は冬でも薄着なの? 遺伝、環境、そして慣れ…その理由は複合的! 体温、車社会、骨格、そして東京の冬の暖かさまで、様々な視点から徹底解説します。 寒さに強い「耐寒遺伝子」を持つ人も存在!? 驚きの研究結果もご紹介。薄着文化の謎を解き明かし、あなたの常識を覆す!

日本人の体温と寒さへの適応

日本人の体温低下の原因は?

筋肉不足、脂肪少なめ

この章では、日本人の体温と寒さへの適応力に着目し、薄着文化との対比を通して、日本人が寒さに弱い理由を探ります。

公開日:2022/11/21

✅ 褐色脂肪細胞は、寒い環境で体温を維持するために脂肪を燃焼する細胞であり、冬は活性化しやすいためダイエットに有利である。

✅ 褐色脂肪細胞の量は増やせないが、筋トレによって白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞に変換したり、褐色脂肪細胞の機能を活性化させたりすることができる。

✅ 褐色脂肪細胞を活性化させるための筋トレとして、「川人流サイドレイズ」が紹介されており、僧帽筋を刺激することで褐色脂肪細胞の機能を高める効果が期待できる。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://lab.fitago.jp/298/日本人の平均体温が低い原因として、生活習慣や体質が影響しているとのことですね。

褐色脂肪細胞を活性化させるための筋トレ方法も、興味深い情報でした。

日本人の平均体温は白人より低く、これは筋肉量が少なく、脂肪がつきにくい体質であること、そして運動不足などの要因が考えられます。

現代社会では、運動不足や室温の暖房化などにより、日本人の平均体温が低下傾向にあることが懸念されています。

ベージュ脂肪細胞は、寒さにさらされると熱を生成し、寒さに強い体質へと変化させることがわかっています。

運動や冷感刺激により、ベージュ脂肪細胞を増やすことで、寒さへの耐性を高めることができます。

へえー、日本人は寒さに弱いのか… 運動とか冷感刺激で体質改善できるなら、試してみようかな!

アメリカ人の薄着文化:複合的な要因

なぜアメリカ人は冬でも薄着なの?

遺伝、環境、慣れが影響

この章では、遺伝、環境、慣れなど、複合的な要因からアメリカの薄着文化を多角的に分析します。

アメリカと日本の文化の違いにも触れながら、その背景を明らかにします。

公開日:2019/03/06

✅ この記事は、アメリカ人の冬場の服装が日本人から見て驚くほど薄着である理由について、体温や文化の違いなどを考察したものです。

✅ 特に、アメリカ人の平均体温が日本人の平均体温よりも高いという事実を挙げ、その理由として筋肉量、血量、ベルクマンの法則などの可能性を説明しています。

✅ また、欧米人と日本人の温度感覚の違いが、職場や家庭での温度調節において問題となることも紹介しており、文化的な側面からも考察しています。

さらに読む ⇒国際交流パーティー大阪東京京都神戸外国人と友達になろう出典/画像元: http://www.whynotjapan.com/countries/winter/様々な要因が複雑に絡み合って、アメリカの薄着文化が形成されているんですね。

体温の違い、車社会、そして慣れ。

それぞれの要素が合わさって、今の文化が作られているんだなと感じました。

アメリカにおける冬場の薄着文化は、遺伝的な要因、環境、慣れなど、複合的な要因が積み重なって生まれた文化と言えるでしょう。

アメリカでは、冬でも薄着の人が多い理由を、体温、車社会、骨格、慣れ、そして東京の冬の暖かさという視点から考察しました。

アメリカ人は白人中心に体温が高く、日本人の平均体温より高いことが挙げられます。

また、車社会であるため移動時に厚着する必要がなく、室内も暖房が効いているため、薄着でも快適に過ごせるという理由があります。

さらに、骨格が大きく筋肉質であることも、暑がりな理由の一つと考えられます。

加えて、長年のアメリカ生活における慣れも、薄着に感じる要因の一つかもしれません。

一方で、東京の冬はアメリカ大陸の他の都市と比較すると暖かいと言えます。

ヒートテックなどの防寒着はアメリカではあまり見かけないため、アメリカ人の暑がり体質と相まって需要が少ないことが考えられます。

なるほどね〜。遺伝、環境、慣れ、全部合わさって薄着なんだ! 東京の冬が暖かいってのは、意外でした!

耐寒能力:遺伝子の秘密

「耐寒能力」は遺伝子の突然変異で決まるって本当?

本当です。

この章では、耐寒能力に関わる遺伝子の秘密に迫ります。

遺伝子検査の有用性と限界についても触れ、科学的な視点から考察します。

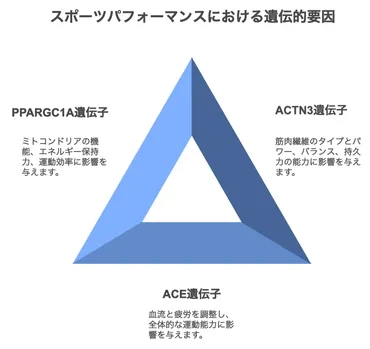

✅ この記事では、筋肉のつきやすさに影響を与える遺伝子について解説し、スポーツ遺伝子検査の有用性と限界について論じています。

✅ 具体的には、ACTN3遺伝子、ACE遺伝子、PPARGC1A遺伝子の3つが紹介され、それぞれの遺伝子型が筋肉の特性に与える影響が説明されています。

✅ 遺伝子検査は個人の体質を知るためのツールとして有効ですが、実際の筋肉の発達にはトレーニングや栄養、休息などの環境要因も重要であることが強調されています。

さらに読む ⇒とらっぷる出典/画像元: https://torapple.toyger.co.jp/sports-dna/遺伝子レベルで耐寒能力が異なるというのは、非常に興味深いですね。

瞬発力と引き換えに耐寒能力を得るというのも、面白い発見です。

人類の進化と遺伝子の関係性がよく分かりました。

スウェーデンとリトアニアの共同研究によると、5人に1人は「耐寒能力」を持っており、それは遺伝子の突然変異によるものだと判明しました。

研究では、筋肉の瞬発力と引き換えに耐寒能力が身につく仕組みが明らかにされました。

筋肉には速筋繊維と遅筋繊維があり、速筋繊維は瞬発力を生み出し、遅筋繊維は持久力に優れています。

ACTN3遺伝子によって作り出される「αアクチニン3タンパク質」は、速筋の新陳代謝を司り、瞬発力を高めます。

しかし、約5人に1人はこのタンパク質を作り出せない変異遺伝子を持っており、その代わりに寒さに強い耐寒能力を獲得しています。

研究では、冷水の中でじっと座る実験を行い、αアクチニン3タンパク質がない参加者は7割近くが体温を維持できた一方で、持っている参加者は3割しか維持できませんでした。

また、αアクチニン3を持たない人は、持久力に優れた遅筋の割合が大きいことも判明しました。

耐寒遺伝子は、人類が寒い地域に移住した際に獲得した可能性があり、現代では食料不足や寒さ対策技術の発達により、その重要性が低下しています。

しかし、耐寒遺伝子はエネルギー効率を高めるため、肥満や糖尿病などの代謝異常を引き起こす可能性も指摘されています。

この研究は、初期人類の移住の経緯や現代の病気について、更なる理解を深める可能性を秘めています。

えー、遺伝子で耐寒能力が決まるってすごい! 5人に1人って、結構な割合ですね。遺伝子検査って、自分の体質を知るのに役立ちそう。

アメリカ人の薄着文化は、遺伝、環境、慣れなど様々な要因が複雑に絡み合って生まれたものだと分かりました。

興味深い内容でしたね。

💡 アメリカ人は遺伝的に体温が高く、車社会であることなどから、薄着が一般的である。

💡 日本人は平均体温が低く、寒さへの適応力も異なるため、薄着文化は根付いていない。

💡 耐寒能力に関する遺伝子の研究は、人類の進化と現代の病気について新たな視点を与えた。