さるぼぼってどんな人形?飛騨地方の伝統と願いが込められたお守り?飛騨高山のさるぼぼ:色と願い、顔がない理由とは?

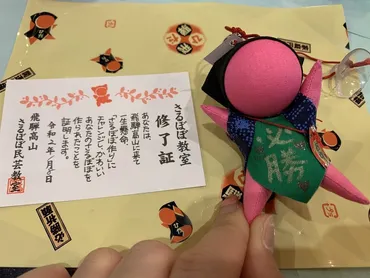

飛騨高山に伝わる愛らしいお守り「さるぼぼ」。そのルーツは子どもの健やかな成長を願う母の想い。顔がないのは、持ち主の心を映し、災いから守るため。赤、青、黄色…色とりどりのさるぼぼは、それぞれ願いを込めています。旅の思い出に、自分だけのオリジナルさるぼぼ作りも!古くから愛される、温かみあふれる飛騨の宝物です。

さるぼぼ:縁起の良いお守りから怖い存在まで

「さるぼぼ」は一体どんな人形?

子どもの成長を願う伝統人形

本記事では、さるぼぼが持つ、縁起の良い側面と、一部で怖いと感じられる理由について考察していきます。

その二面性から、さるぼぼの奥深さに迫ります。

✅ 飛騨高山で有名な縁起物「さるぼぼ」は、赤色の布で作られた猿の赤ちゃんを模した人形で、子どもの健やかな成長を願う伝統的な守り神です。

✅ さるぼぼは顔を描かれていないのが特徴で、それは持ち主の鏡となり、持ち主自身の感情を映し出すと言われています。また、災難から持ち主を守る存在としても信仰されています。

✅ さるぼぼは近年、様々な色で製作されるようになり、それぞれの色には願いが込められています。例えば、赤色は家庭運、オレンジ色は子宝運、青色は勉強運など、様々な願いを叶えてくれるとされています。

さらに読む ⇒みれいの旅行ブログ出典/画像元: https://milei.jp/origin-of-sarubobo/さるぼぼは、子どもの健やかな成長を願う伝統的な守り神なのですね。

色によって願いが込められているというのは、なんだかロマンチックです。

様々な色を集めたくなりますね。

飛騨高山を代表するお土産として知られる「さるぼぼ」は、子どもの健やかな成長を願い、飛騨の人々が手作りで制作する伝統的な人形です。

猿の赤ちゃんを意味する「さるぼぼ」は、そのユニークな見た目と縁起の良さから、全国的に人気を集めています。

しかし、さるぼぼはかつて「呪いの人形」と呼ばれ、顔が描かれていないことや全身が赤いことから、怖いと感じる人もいました。

顔がない理由は、持ち主を表す「映し鏡」の意味が込められており、持ち主の感情を反映すると考えられています。

また、災難から持ち主を守る存在としての役割も担っています。

さるぼぼの色は、それぞれ願いが込められており、赤色は家庭運や縁結び、オレンジ色は子宝運、青色は勉強運、黄色は金運、ピンク色は恋愛運など、様々な願いを叶えてくれると言われています。

さるぼぼって、怖いって感じる人もいるんですね!顔がないからかな?でも、色によって願いが込められてるのは、すごく魅力的!

伝統工芸品の魅力:さるぼぼ、赤べこ、起き上がり小法師

日本の伝統玩具、何がある?

さるぼぼ、赤べこ、起き上がり小法師

さるぼぼの製作体験など、伝統工芸に触れる旅の魅力を紹介します。

伝統工芸品を通じた学びと、その土地ならではの文化を体験する素晴らしさをお伝えします。

公開日:2025/01/30

✅ 飛騨高山で有名な「さるぼぼ」は、赤い赤ちゃん人形で、健康と幸運を祈るお守りとして親しまれています。

✅ 歴史は古く、かつては母親や祖母が子供のために手作りしていました。

✅ 色によって願いが異なり、赤色は邪気を払い、家族の安全を守る、青色は学業成就、黄色は金運、ピンクは恋愛運など、様々な願いが込められています。

さらに読む ⇒色ごとの願いを解説出典/画像元: https://gifu-travelguide.com/tour/sarubobo/さるぼぼだけでなく、赤べこや起き上がり小法師など、様々な郷土玩具があるんですね。

それぞれの土地を訪れて、その歴史や意味を感じてみたいです。

さるぼぼの製作体験ができる施設もあり、飛騨高山を訪れた際には、自分だけのさるぼぼを作ってみるのも良い思い出になります。

この記事では、日本の伝統的な郷土玩具・民芸品である「さるぼぼ」「赤べこ」「起き上がり小法師」を紹介しています。

飛騨高山の「さるぼぼ」は、古くから安産のお守りとして使われてきたもので、赤や黄色、ピンクなど様々な色が願いに合わせて用意されています。

近年では、風水を取り入れた色使いのさるぼぼも人気です。

会津地方の「赤べこ」は、牛の力強さや忍耐力を象徴するもので、子どもの誕生祝いに贈られる伝統的な玩具です。

同じく会津地方の「起き上がり小法師」は、何度倒れても起き上がる姿から、七転八起の精神を表しています。

これらの郷土玩具・民芸品には、それぞれに歴史や意味があり、作り手の想いが込められています。

それぞれの土地を訪れて、実際にこれらの伝統工芸品に触れてみることで、より深く理解できるでしょう。

さるぼぼ、赤べこ、起き上がり小法師…どれも可愛らしいですね!実際にその土地に行って、触れてみたいです!

さるぼぼ:手作り文化と現代への継承

飛騨高山「さるぼぼ」の起源は?

母親の愛情から生まれたお守り

この記事では、さるぼぼの手作り文化と、現代への継承について深掘りします。

飛騨高山の伝統が、どのように現代に受け継がれているのかを見ていきましょう。

✅ 岐阜県高山市にある「飛騨高山まちの体験交流館」では、奈良時代から伝わる飛騨地方の伝統的なお守り「さるぼぼ」を作ることができます。

✅ さるぼぼは、子どもや家族を守る役割があり、顔のパーツがないのは、持ち主の心の状態に合わせて一緒に喜びや悲しみを分かち合えるようにするためです。

✅ 体験では、8色から好きな色のさるぼぼを選び、腹当てに願い事を書き込むことで、自分だけのオリジナルさるぼぼを作ることができます。色や文字によって願い事の内容が変わるので、自分にとって最高のさるぼぼを作ることができます。

さらに読む ⇒ラジチューブ出典/画像元: https://radichubu.jp/repodora/contents/id=29378さるぼぼは、元々は母親が娘のために作った人形だったんですね。

顔がないのは、持ち主と同じ気持ちになるため、というのも素敵です。

手作りできるのも良いですね!。

飛騨高山の伝統的な民芸品である「さるぼぼ」は、かつて貧しい暮らしの中で母親が娘のために作った人形に由来します。

女性の守り神である猿にちなみ、病気や災厄から守るお守りとして、そして安産や子宝を願う象徴として大切にされてきました。

さるぼぼは、元々は天然痘の予防を目的として赤い布で作られていましたが、現代では様々な色と意味合いが加わり、風水に基づいた色使いによって恋愛運、仕事運、健康運など、それぞれの願いを込めて作られるようになりました。

さるぼぼの顔がないのは、顔を入れることで特定の人物に固定されてしまうのを防ぎ、誰でも自分と同じ気持ちになってくれるようにという願いが込められていると考えられています。

さるぼぼは、手作りによって作られることが多いのも特徴です。

材料もシンプルで、簡単に作ることができ、自分だけのさるぼぼを作ることができます。

インターネットや書籍などで作り方を調べれば、様々な形のさるぼぼに挑戦することも可能です。

さるぼぼって、手作りできるんだ!自分だけのオリジナルを作れるのは、すごくいいですね!

本日は、さるぼぼについて様々な角度から見てきました。

伝統を守りながらも、現代に合った形で受け継がれている、素敵な文化ですね。

💡 さるぼぼは、飛騨地方に伝わる伝統的なお守りであり、子どもの成長を願う象徴です。

💡 顔がないことには、持ち主の感情を受け止める、災難から守るという意味が込められています。

💡 手作り文化が根付いており、様々な色や願いが込められた現代版さるぼぼも存在します。