オーバーツーリズム?穴場温泉はどこ?温泉地を賢く楽しむための情報まとめ!オーバーツーリズム対策と、その影響を受けにくい温泉地の紹介

観光客殺到で揺れる観光地。オーバーツーリズムの現状と対策を徹底解説!ベネチアや京都の事例から、持続可能な観光へのヒントを探ります。さらに、穴場の温泉地5選を紹介。静寂の中で温泉を楽しみたいあなたに、知っておくべき情報が満載です。日本の温泉水不足問題にも迫ります。

💡 オーバーツーリズムとは、観光客の急増によって地域住民の生活や観光体験に悪影響が出ること。

💡 オーバーツーリズムの現状と課題、持続可能な観光のための対策を解説します。

💡 オーバーツーリズムの影響を受けにくい温泉地や、穴場温泉地を紹介し、温泉水不足の問題にも触れます。

それでは、まずオーバーツーリズムの現状と課題について、詳しく見ていきましょう。

オーバーツーリズムの現状と課題

観光客増加がもたらす負の影響は?

生活環境悪化、観光体験低下

山形県の教員の誤送信事例は、情報管理の重要性を改めて認識させられます。

個人情報の取り扱いには細心の注意が必要ですね。

✅ 山形市の小学校で、教員が児童の家庭環境、性格、成績などの個人情報を含む機密資料を全保護者に誤送信した。

✅ 誤送信された資料は、本来なら保護者には開示されない「最高機密」級の情報を含むものであり、児童のプライバシー侵害に繋がる可能性がある。

✅ 教員は資料が「Excel形式」で作成されていたため、誤って全員に送信してしまったと説明している。通常、機密情報は「PDF形式」で送信するなど、誤送信を防ぐための対策が求められる。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/854923オーバーツーリズムは、観光地にとって悩ましい問題ですね。

経済効果がある一方で、地域住民の生活を脅かす可能性も孕んでいるわけですから、難しい問題です。

オーバーツーリズムとは、観光客の急増によって、地域住民の生活環境や観光客の観光体験に悪影響を与える状態を指します。

近年、世界中で観光客の急増により、観光地の混雑、ゴミ問題、騒音、生活環境の悪化などが問題視されるようになり、ベネチアや京都などの観光都市では深刻化しています。

ベネチアでは、クルーズ船の増加や民泊の増加によって、地域住民が住みづらくなっており、住民によるデモ活動も発生しています。

京都では、公共交通機関の混雑や一部観光客による迷惑行為が問題となっています。

オーバーツーリズムは観光客の増加によって経済効果も期待できますが、一方で、地域住民の生活環境や観光客の質の高い観光体験を阻害する可能性も孕んでいます。

そのため、観光客と地域住民双方にとって持続可能な観光を実現するために、観光客の分散化、観光客の質向上、観光客の受け入れ体制の強化など、さまざまな対策が必要とされています。

なるほど、オーバーツーリズムは他人事じゃないですね。観光客が増えるのは嬉しいけど、地元の人たちが困るのは避けたいですよね。

レジデンスファーストに基づいたオーバーツーリズム対策

オーバーツーリズム対策で注目される「レジデンスファースト」とは?

住民優先の観光政策

レジデンスファーストという考え方は、地域住民を優先する素晴らしい考え方ですね。

持続可能な観光のためには、不可欠だと思います。

公開日:2023/12/19

✅ この記事は、観光客の急増による地域への悪影響、いわゆる「オーバーツーリズム」問題への対策について、持続可能な観光の観点から解説しています。

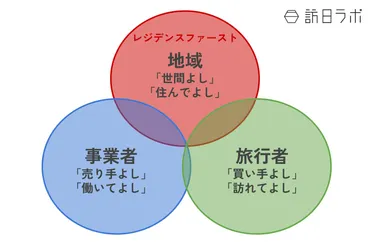

✅ 特に「レジデンスファースト」という考え方、つまり地域住民の生活を第一に考えた上で観光客を受け入れることの重要性を強調し、その実現に向けた3つの柱、「理解」、「分散」、「抑制」について説明しています。

✅ 具体的には、観光客増加による経済効果を地域住民や文化、自然保護に還元する仕組みづくり、観光客の分散化、そして必要に応じて観光客の流入を抑制する方策などが挙げられています。

さらに読む ⇒インバウンド担当者のためのインバウンドニュースサイト出典/画像元: https://honichi.com/news/2023/11/27/overtourism-3/相互理解、分散、抑制、3つの柱に基づいた様々な事例が紹介されていましたね。

どれも参考になる取り組みばかりです。

オーバーツーリズム対策として、住民を優先する考え方を基にした「レジデンスファースト」という概念に基づいた対策が注目されています。

具体的には、「相互理解」「分散」「抑制」の3つの要素に基づいた17個の事例を紹介しています。

相互理解の事例としては、関西観光本部が制作したマナー啓発動画や京都市のチラシやステッカーを用いた啓発活動などが挙げられます。

ハワイ州では、観光プランの業績評価指標に住民の満足度を導入するなど、観光客と住民間の相互理解を促進する取り組みが進んでいます。

分散の事例としては、京都市の時間、場所、時期による分散化や横浜市のライドシェア導入検討などが挙げられます。

バルセロナでは宿泊施設の立地規制、アムステルダムではトラベルカードによる需要分散など、観光客の集中を避けるための取り組みがされています。

抑制の事例としては、廿日市市の宮島における訪問税の徴収開始や、ベネチアの入場料の試験導入などが挙げられます。

西表島では入域数を1日1200名に制限、アクロポリスでは入場者数を1日2万人に制限するなど、観光客数を制限する取り組みが実施されています。

また、白川村ではライトアップの完全予約制を導入し、ポルトフィーノでは自撮りに罰金刑を科すなど、観光客の行動を制限する事例も存在しています。

その他、電通とフォーステックによるゴミ回収・処理・再生利用などの取り組みも紹介されています。

住民と観光客、お互いが気持ちよく過ごせるように、色々な工夫がされているんですね。具体的な事例が参考になります。

次のページを読む ⇒

人混みを避けたいあなたへ。中国・四国地方の穴場温泉5選! 秘境の湯で心も体もリフレッシュ! 混浴露天や美肌の湯も。