沖ノ鳥島、日本の最南端の地を守れ!現状と未来への展望?日本の最南端、沖ノ鳥島の現状と未来

日本の最南端、沖ノ鳥島。日本の4倍のEEZを支える要だが、水没の危機に瀕しています。その運命を左右するのは、生態工学技術による再生。サンゴ礁の力を借り、領土保全と海洋権益を守り抜け!中国の海洋進出に対抗し、国際的な協調を目指す日本の挑戦を描く、沖ノ鳥島再生への壮大な物語。

💡 沖ノ鳥島は日本の排他的経済水域(EEZ)の基点となり、広大な海域を日本の管轄にする上で非常に重要な役割を担っています。

💡 地球温暖化による海面上昇で水没の危機に瀕しており、サンゴ礁再生など、様々な対策が講じられています。

💡 中国がEEZに異議を唱えており、日本の海洋権益を守るために国際的な連携と技術開発が求められています。

さて、今回は沖ノ鳥島について、現状と課題、そして未来への展望を皆様にご紹介していきます。

それでは、まずこの記事で皆さまに知っていただきたい3つのポイントを見ていきましょう。

沖ノ鳥島の現状と課題

沖ノ鳥島の将来、どうなる?

EEZ確保、重要拠点

沖ノ鳥島は、日本の最南端に位置する島であり、EEZの基点として非常に重要な役割を果たしています。

しかし、環境の変化や近隣諸国との関係性が、その重要性を揺るがす可能性があります。

✅ 沖ノ鳥島は1543年にスペイン船サンファン号によって発見され、1931年に「沖ノ鳥島」と命名されました。

✅ 1968年に日本に返還された後、国は沖ノ鳥島の保全に力を入れてきました。護岸や防護工の設置、灯台の運用開始、排他的経済水域の設定などを行い、2010年には「特定離島」に指定されました。

✅ 2019年には新観測拠点施設が運用開始され、現在も沖ノ鳥島の保全と活用が進められています。

さらに読む ⇒日本の最南端・最東端の国境離島〜東京都沖ノ鳥島・南鳥島〜出典/画像元: https://www.t-borderislands.metro.tokyo.lg.jp/okinotorishima/沖ノ鳥島の現状は、日本のEEZを守る上で極めて重要であることがわかります。

護岸工事や観測施設の設置など、保全のための努力が続けられていることも評価できます。

沖ノ鳥島は、日本の最南端の島であり、排他的経済水域(EEZ)の基点となる重要な役割を担っています。

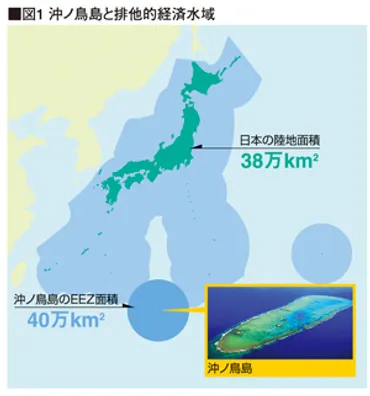

日本のEEZは沖ノ鳥島を基点として、日本の陸地面積のほぼ4倍に相当する40万km2にまで広がります。

しかし、沖ノ鳥島は、国際法上、人間の居住や経済活動を維持できない岩礁とみなされる可能性があり、EEZを主張できるか否かについては議論の余地があります。

沖ノ鳥島は、鉄製の波消しブロックで護岸され、ヘリコプター離発着用のプラットフォームが建設されていますが、海洋法上の要件を満たすか否かは依然不確かです。

沖ノ鳥島の孤立性を活かした活用法として、海洋気象観測基地、海底資源探査基地、深層水利用施設、避難港、漁船の中継補給施設、天体・宇宙観測施設、ロケット発射基地などが考えられます。

これらの施設建設には、台風の影響による高波浪への対応が必須となります。

沖ノ鳥島周辺は海底が急深で、大型の防波堤が必要となる可能性があり、環礁リーフによる波高の低減に関する水理実験が不可欠となっています。

近年の気候変動の影響で、海洋環境の変化が懸念されています。

沖ノ鳥島は、日本のEEZを確保する上で重要な拠点であり、その保全と有効利用を推進することで、海洋資源の管理、海洋環境保護、防災対策などに貢献することが期待されます。

なるほど、沖ノ鳥島って、単なる島以上の意味があるんですね!EEZの基点になるって、初めて知りました。でも、水没の危機とか、中国との問題とか、色々大変そうですね。

沖ノ鳥島の再生に向けた取り組み

沖ノ鳥島はいつ水没する可能性がある?

今世紀半ば

沖ノ鳥島の再生に向けた取り組みは、日本の領土保全だけでなく、国際的な視点からも重要な意味を持っています。

生態工学的な技術開発は、気候変動対策としても注目されています。

✅ 地球温暖化による海面上昇で水没の危機にある沖ノ鳥島を再生するために、サンゴや有孔虫などの生物の生産量を増やし、その生物片の運搬と堆積を制御する生態工学的な技術開発が必要である。

✅ 沖ノ鳥島の再生には、サンゴや有孔虫の生物片の堆積を促進することで、数年で島をつくることが可能である。

✅ 人間が手助けをして作った島も、国際法上、領土として認められる可能性がある。ただし、沖ノ鳥島は現状ではその再生力がきわめて小さく、早急な再生対策が必要である。

さらに読む ⇒ホーム笹川平和財団出典/画像元: https://www.spf.org/opri/newsletter/174_1.htmlサンゴと有孔虫による再生は、希望のある話ですね。

国際法上の問題はあるものの、自然の力で島が再生する可能性を示唆している点は、非常に興味深いです。

地球温暖化による海面上昇により、沖ノ鳥島は今世紀半ばには水没する可能性があります。

沖ノ鳥島再生のためには、サンゴと有孔虫の生産を促進し、生物片を運搬・堆積させる生態工学的な技術開発が必要です。

サンゴや有孔虫は،島の形成に重要な役割を果たす生物であり、その生産量は大きいことから、数年間で島を再生する可能性があります。

これまでの調査結果から、サンゴ礁は自然に島を形成する力を持っていることが明らかになっています。

しかし、沖ノ鳥島は再生力が小さく、海面上昇に追いつくためには、サンゴの成長を促進する対策が必要となります。

生態工学的技術を用いた島の再生は、国際法上も認められる可能性があります。

サンゴ礁の自然な再生力を利用したものであり、人工的に作った島とは異なります。

沖ノ鳥島の再生は、日本の領土保全だけでなく、太平洋島嶼国の環礁の島々再生にも役立つと考えられます。

へえー、サンゴで島を再生するって凄い!なんだかロマンがありますね!将来、子供たちと沖ノ鳥島に行ってみたいなー。

次のページを読む ⇒

日本の沖ノ鳥島を巡る中国との海洋権益争い。CLCS勧告と中国の反発、そしてEEZ戦略の行方は?水没危機に瀕する沖ノ鳥島の保全と生態工学技術開発の重要性にも迫る。