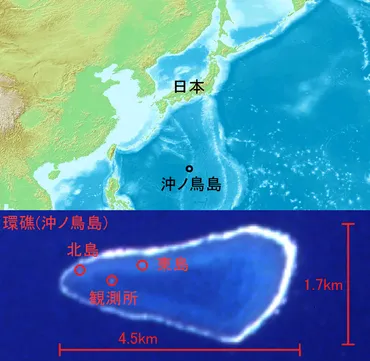

沖ノ鳥島を巡る争いとは? 日本の最南端、領土とEEZをめぐる現状を解説?日本の最南端、沖ノ鳥島。その領土、EEZ、そして中国との関係。

日本の最南端、沖ノ鳥島。日本の領土を守る要衝でありながら、中国は「岩」と主張し、EEZを巡る攻防が繰り広げられる。国際法上の『島』としての地位を確立するため、護岸工事や観測施設の整備が続けられてきた。広大な排他的経済水域を守り、中国の海洋進出に対峙する日本の戦略とは? 沖ノ鳥島を巡る国際政治の舞台裏に迫る。

沖ノ鳥島の開発と保全の歴史

沖ノ鳥島はいつから日本の領土になった?

1968年

沖ノ鳥島のEEZは、周辺国との間で様々な主張があるんですね。

本当に複雑な問題ですね。

✅ 沖ノ鳥島は日本の領土であり、その周囲に日本の領海・領空を持つことはどの国からも異論はないが、排他的経済水域(EEZ)および大陸棚の設定に関して、日本と中国、台湾、韓国の間で主張が異なっている。

✅ 日本は沖ノ鳥島を「島」と主張し、EEZと大陸棚を設定しているが、中国、台湾、韓国は沖ノ鳥島が「岩」であり、EEZを設定できないと主張している。

✅ 特に、イギリスがかつて領有していたロッコール島は、沖ノ鳥島よりも大きく、同様に「岩」と判断され、EEZの主張を放棄した事例が挙げられる。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%B2%96%E3%83%8E%E9%B3%A5%E5%B3%B6沖ノ鳥島の歴史を紐解くと、様々な変遷があったことがわかります。

保全工事や特定離島への指定など、国の取り組みも多岐にわたりますね。

沖ノ鳥島は、1543年にスペイン船サンファン号によって発見され、1931年に「沖ノ鳥島」と命名されました。

1939年には気象観測所と灯台の設置工事が開始されましたが、太平洋戦争勃発により中断しました。

1952年にはアメリカの施政権下におかれ、1968年に小笠原諸島とともに日本に返還されました。

その後、1987年には海岸法に基づく海岸保全区域に指定され、国による直轄工事が開始されました。

1996年には「領海及び接続水域に関する法律」の改正が行われ、沖ノ鳥島周辺海域に排他的経済水域が設定されました。

さらに、1999年には海岸法の改正により、国による直轄管理区域として指定され、全額国費による直轄管理が開始されました。

2007年には「沖ノ鳥島灯台」の運用開始、2010年には「特定離島」に指定され、国による特定離島港湾施設整備が着工されました。

2019年には新観測拠点施設の運用が開始されました。

沖ノ鳥島って、昔から色々なことがあったんですね。でも、ずっと日本の領土を守ってきたってことですよね。すごい。

沖ノ鳥島の保全と日本の排他的経済水域維持への貢献

沖ノ鳥島は日本の領土を守るためにどんな工夫がされている?

護岸やワイヤーメッシュで保全

EEZは日本の海洋権益を守る上で、とても重要ですね。

広大なEEZを持つ日本だからこそ、沖ノ鳥島の保全は必須ですね。

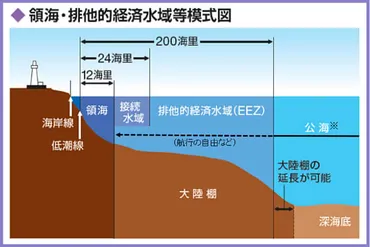

✅ 排他的経済水域とは、沿岸国が領海基線から200海里までの範囲内で、天然資源の探査・開発や海洋環境の保護などに関する主権的権利や管轄権を持つことができる水域です。

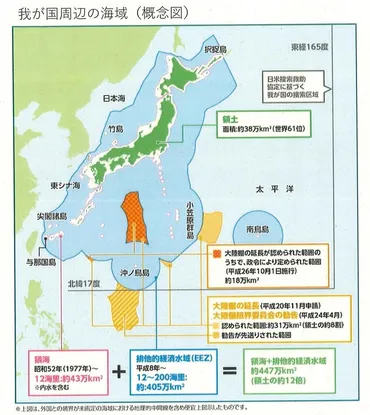

✅ 日本は、陸地面積は約38万㎢ですが、領海と排他的経済水域を合わせた面積は約447万㎢に及び、これは国土の約12倍、世界で6番目の広さとなります。

✅ 排他的経済水域は、我が国にとって貴重な海洋資源の開発と利用を排他的に行うことができる重要な場所であり、東京都にも約170万㎢の広大な排他的経済水域が存在します。

さらに読む ⇒日本の最南端・最東端の国境離島〜東京都沖ノ鳥島・南鳥島〜出典/画像元: https://www.t-borderislands.metro.tokyo.lg.jp/eez/沖ノ鳥島の保全工事は、技術的な工夫が凝らされているんですね。

厳しい自然環境の中で、いかに領土を守るか。

日本ならではの技術ですね。

沖ノ鳥島は日本の最南端の島であり、国土面積を上回る広大な排他的経済水域を有しています。

しかし、満潮時にはほとんどが水没するため、1987年から護岸設置などの保全工事が行われてきました。

気象条件が厳しく、コンクリート破片による小島の損傷が懸念されたことから、チタン製ワイヤーメッシュなどによる対策が実施されました。

1999年には国土交通省が直接管理を行うようになり、2010年には「低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」が施行され、2011年には沖ノ鳥島が「低潮線保全区域」に設定されました。

これらの施策により、沖ノ鳥島の保全が強化され、日本の排他的経済水域の維持に貢献しています。

沖ノ鳥島は、日本のEEZを守るために、本当に重要な場所なんですね。でも、あんなに小さい島なのに、すごいですね。

中国の反発と国際法上の争点

中国が沖ノ鳥島に固執する理由は?

戦略的重要拠点

はい、中国のEEZに関する動きは、日本の海洋権益にとって、非常に重要な問題ですね。

✅ 中国が日本のEEZに隣接する大陸棚にブイを設置した件について、日本政府は中国側に強く抗議し、活動目的等の説明を求めているが、中国側は詳細を示していない。

✅ 設置された場所は、日本のEEZの外だが、2012年に国連が日本の大陸棚として認定した海域であり、海底探査や資源開発は日本の主権下にあり、中国の行為は国連海洋法条約に違反する可能性がある。

✅ 外務省は、今回のブイが津波観測用であると推察しているが、海底探査や資源開発に係る調査は認められず、厳に控えるよう改めて中国側に強く申し入れた。また、尖閣諸島周辺の日本のEEZ内に設置された中国のブイについても、早期撤去を求める旨を伝えた。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/141984/posts/924479中国の沖ノ鳥島に対する姿勢は、自国の戦略と深く結びついているんですね。

国際法的な解釈の難しさも感じます。

南シナ海の判決も影響しているんですね。

本稿は、元海上自衛隊海将補の河村雅美氏が、大陸棚限界委員会(CLCS)による日本の大陸棚延長申請に関する勧告について、中国の反発を中心に解説するものです。

CLCSは、日本の沖ノ鳥島を基点とする四国海盆海域における大陸棚延長を認めましたが、中国は「沖ノ鳥島は岩であり、EEZや大陸棚を有さない」と主張し、強く反発しています。

中国が沖ノ鳥島に固執する理由は、沖ノ鳥島が中国の防衛ラインである第1列島線と第2列島線の中間に位置し、戦略的に重要な位置にあるためです。

もし沖ノ鳥島が「島」と認められれば、そこから200海里の日本のEEZが設定され、中国海軍の行動が制限されると考えられています。

一方で中国は、南シナ海において岩礁を人工島に変えており、自らの主張と矛盾する行動をとっています。

本稿では、中国が沖ノ鳥島問題を通じて、自国のEEZ内における他国の軍事活動を容認しない立場を堅持し、地域拒否戦略(A2/AD)を進めている現状を指摘しています。

国際常設仲裁裁判所の南シナ海判決で示された「島」の定義が、日本の沖ノ鳥島の領土主張に影響を与える可能性が浮上しました。

判決では「人が暮らしたり経済活動ができるか」で島と暗礁を区分することが明確に示され、この基準を適用した場合、沖ノ鳥島は「人工島」または「暗礁」と判定される可能性があります。

日本政府は、沖ノ鳥島を保護するため、これまで護岸工事を施行し港湾施設も建設してきましたが、今回の判決は、沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域設定の正当性に疑問符を投げかける可能性があります。

中国は、本当に色々なことを考えているんですね。沖ノ鳥島の問題は、日本の安全保障に関わる、すごく大きな問題だと思いました。

沖ノ鳥島は、日本の領土と海洋権益を守る上で、非常に重要な場所です。

その現状と課題を理解し、今後の動向を注視していく必要を感じました。

💡 沖ノ鳥島は日本の最南端に位置し、排他的経済水域を維持するための重要な拠点です。

💡 沖ノ鳥島を巡っては、中国など周辺国との間で、領土やEEZを巡る様々な主張があります。

💡 日本は、沖ノ鳥島の保全とEEZの維持のために、様々な対策を講じています。