中央構造線って何?活断層、地震リスク、四国の地質を徹底解説!四国地方の地質と活断層、最新の地震リスク評価

日本列島を分断する巨大断層帯「中央構造線」の脅威に迫る!西南日本を横断し、過去に幾度となく大地震を引き起こしてきた中央構造線の活動状況、将来の地震発生リスクを徹底解説。地域評価による最新の確率、伊方原発への影響など、私たちが知っておくべき情報が満載。巨大地震の可能性を秘めた中央構造線、その実態に迫ります。

💡 中央構造線は日本列島を横断する巨大な地質構造線であり、活断層として地震のリスクを抱えています。

💡 地質調査の結果や地震発生確率の評価、伊方原発への影響など、四国地方を中心に解説します。

💡 地震リスクへの備えとして、活断層の知識や政府の取り組みを理解し、日々の安全意識を高めることが重要です。

それでは、中央構造線に関する基礎知識から、最新の調査結果まで、詳しく見ていきましょう。

まず、地質構造について解説します。

中央構造線:地質境界と活断層系

中央構造線、九州にはある?ない?

九州には存在しない。

産総研による地質図の刊行は、防災や学術研究に貢献する重要な一歩ですね。

中央構造線の地質構造を知ることは、非常に大切です。

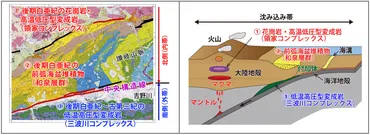

✅ 産総研が、香川・徳島県境域を含む「池田」地域の地質調査結果をまとめた5万分の1地質図幅「池田」を刊行。中央構造線を挟み、領家コンプレックス、和泉層群、三波川コンプレックスといった異なる地質の分布を明らかにしている。

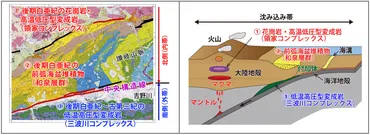

✅ 「池田」地域では、後期白亜紀に形成された3種類の岩石が隣接して分布しており、沈み込み帯に特徴的な地質構造を示している。この地質図は、防災・減災対策や土木・建築の基礎資料として、また日本列島の成り立ちを理解するための学術資料としても重要である。

✅ 本地質図幅は、2015年度から開始された地表踏査や室内実験の結果に基づき作成され、中央構造線沿いの活断層の分布も示している。産総研が地質調査のナショナルセンターとして行っている地質図整備の一環であり、4月19日から委託販売が開始される。

さらに読む ⇒:産業技術総合研究所出典/画像元: https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210419_2/pr20210419_2.html地質図の情報は、今後の防災対策やインフラ整備に役立つことでしょう。

日本列島の成り立ちを知る手がかりにもなりますね。

中央構造線は、西南日本を南北に分ける地質境界線であり、その一部が現在活動している断層群である中央構造線活断層系を形成しています。

中央構造線は、地質構造を大きく異なる2つの領域、西南日本内帯と西南日本外帯に分けます。

北側には高温-低圧型変成岩類と花崗岩類が、南側には低温-高圧型変成岩類が分布しています。

関東平野では、中央構造線は地下に存在し、新第三紀以前の地層の境界断層線として存在していたと考えられています。

九州には中央構造線は存在せず、臼杵-八代構造線が、中央構造線と誤解されてきた可能性があります。

しかし、三波川変成岩類が九州では臼杵-八代構造線を北側に分布し、西へ沈んでいくことから、中央構造線は九州には存在しないと結論付けられます。

へえ、中央構造線ってそんなに複雑な構造をしているんですね。地質図を見ると、その違いがよく分かりますね。今後の調査にも期待です!

中央構造線断層帯の過去の活動と将来の予測

中央構造線の地震、活動区間の違いは?

時期、規模、活動間隔が区間で異なる。

活断層の活動状況や将来予測は、私たちにとって非常に重要な情報です。

地震への備えを考える上で欠かせません。

公開日:2022/12/05

✅ 中央構造線は日本で最も長い地質構造線であり、その中央部は「中央構造線断層帯」として活断層に指定され、直下型地震の巣として警戒されている。

✅ 活断層は、最近数千年の間にずれ動き、近い将来にもずれ動く可能性のある断層であり、中央構造線断層帯は、中央構造線に沿って断層の集合体が存在する場所を指す。

✅ 近畿地方~四国西部は活動度が高く、政府の地震調査委員会は「中央構造線断層帯」として地震発生確率の評価を行っており、九州東部までが再認定された。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20221213/se1/00m/020/059000c過去の地震発生状況から、将来の地震リスクを推測するのは難しいですが、備えはできます。

常に情報収集を心がけたいですね。

中央構造線断層帯は、過去に10区間に分かれて活動しており、各区間で異なる時期、規模の地震が発生していました。

金剛山地東縁区間では最新の活動は1世紀以後、3世紀以前と推定され、1回の活動に伴う上下方向のずれは1m程度、活動間隔は約6千~7千6百年とされています。

他の区間もそれぞれ活動時期やずれの量、活動間隔が異なります。

将来の活動については、各区間が個別に活動する可能性、複数の区間が同時に活動する可能性、更には10区間とは異なる範囲が活動する可能性も否定できません。

過去の活動状況から、将来の地震の規模や発生時期を予測するのは難しいんですね。でも、備えあれば憂いなし!

次のページを読む ⇒

日本を横断する中央構造線断層帯。新たな地域評価で四国の地震リスクを詳細分析!今後30年以内の地震発生確率は?活断層の脅威に備え、警戒を怠るな!