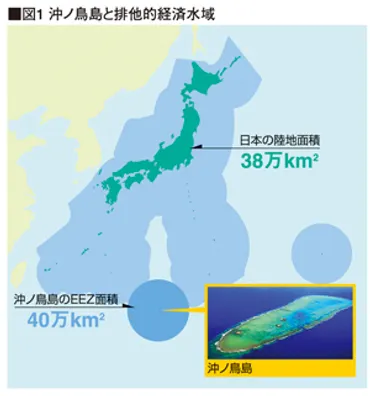

沖ノ鳥島、日本の最南端を守れ!海洋権益と国際問題を徹底解説?EEZ、中国、海面上昇…沖ノ鳥島を取り巻く現状

日本の最南端、沖ノ鳥島。広大なEEZを守る日本の生命線だが、中国の領有権主張と海面上昇の脅威に直面!「島」か「岩」か、国際法解釈が問われる。護岸工事、サンゴ礁再生プロジェクトなど、日本は海洋権益を守るため、技術革新と国際連携で未来を切り開く。小さな島が持つ大きな価値を理解し、持続可能な保全を目指す、その挑戦とは?

再生への挑戦:生態工学と国際連携

日本の海洋権益を守る秘策は?

領有権主張とサンゴ礁再生技術!

沖ノ鳥島の再生には、様々な技術が活用されているんですね。

✅ 沖ノ鳥島の再生には、サンゴと有孔虫の生産を向上させ、その生物片の運搬と堆積を制御する生態工学的技術の開発が必要である。

✅ 沖ノ鳥島は、地球温暖化による海面上昇で水没する可能性があり、排他的経済水域を維持するためにも再生対策が急務となっている。

✅ サンゴや有孔虫の堆積によって短期間での島の形成も可能であり、日本の領土保全だけでなく、太平洋島嶼国の環礁の島々の再生にも適用できる技術である。

さらに読む ⇒ホーム笹川平和財団出典/画像元: https://www.spf.org/opri/newsletter/174_1.html単なる島の保全だけでなく、技術を環礁小島嶼国へ展開することを目指しているのは素晴らしいですね。

日本は、これらの脅威に対抗するため、様々な取り組みを進めている。

まず、日本は沖ノ鳥島の領有権を主張し、護岸工事によって島を波による浸食から保護してきた。

また、サンゴ礁の再生プロジェクトを通じて、生態工学技術を活用し、環境保全と資源確保の両立を目指している。

具体的には、サンゴの増殖、サンゴ礫の集積・固結による島の保全を試みている。

これらの技術は、環礁小島嶼国への技術移転も視野に入れられている。

海洋政策研究財団は、海洋と人類の共生を目指し、海洋・沿岸域に関する課題に総合的に取り組んでいる。

また、日米関係を含めた国際的な連携も、日本の海洋権益を守る上で重要であると考えられている。

サンゴ礁の再生技術を応用するなんて、ロマンがありますね!この技術が、他の島々の希望になるかもしれませんね。

国際法と国民意識:複雑な領有権問題

沖ノ鳥島、国際法と国民意識、どっちが重要?

国際法尊重、外交努力での利益最大化。

国際法における定義の違いが、領有権問題に大きく影響しているんですね。

公開日:2025/05/27

✅ 中国政府は、沖ノ鳥島を「島」ではなく「岩」と主張し、日本がEEZを設定するのは国際法違反だと主張した。

✅ 中国外務省は、国連海洋法条約に基づき沖ノ鳥島はEEZを持てないとし、中国の調査船による活動は公海での自由な航行だと主張した。

✅ 海上保安庁は、沖ノ鳥島周辺のEEZで中国の調査船が同意のない調査活動をしていることを確認し、中止を要求した。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/877926沖ノ鳥島の領有権問題は、国際法と国民意識という複雑な問題が絡み合っているんですね。

沖ノ鳥島を巡る領有権問題は、国際法上の解釈と国民意識という、複雑な側面も孕んでいる。

国際法、特に国連海洋法条約における「島」と「岩」の定義が、この問題の鍵を握っている。

「島」は人が住むことができる陸地、「岩」は人が住むことができない陸地と定義されており、沖ノ鳥島がどちらに該当するかによって、周辺海域に対する領有権の範囲が大きく変わる。

日本政府は、沖ノ鳥島を「島」として認定しEEZを確保しようとしているが、国際法上は「岩」として扱われる可能性も高く、正当性に疑問符が付いているという見方もある。

国民の多くは政府の立場を支持しているものの、国際法違反を黙認しているという批判も存在する。

この問題を解決するためには、国際法を尊重しつつ、外交努力を通じて日本の利益を最大化する戦略が求められる。

国際法って難しいですね…。でも、沖ノ鳥島を守るためには、国際的な理解を得ることが大切ですよね。

未来への航海:持続可能な保全と国際的な役割

沖ノ鳥島の保全で未来を変える鍵は?

国際連携と持続可能な保全です。

沖ノ鳥島の未来は、日本の海洋権益だけでなく、国際社会にとっても重要な課題となっているんですね。

✅ 地球温暖化による海面上昇で水没の危機にある沖ノ鳥島と小島嶼国を守るため、サンゴ礁の生態工学的技術開発と国際支援を通じた技術移転を目指している。

✅ 沖ノ鳥島の維持に向けて、サンゴ増殖による低潮線の高度維持、サンゴ礫の集積・固結による島の保全を目指し、その技術を環礁小島嶼国へも展開する。

✅ 本プログラムは、学術的なアプローチだけでなく、国際法、環境問題、安全保障といった多岐にわたる問題を視野に入れ、太平洋環境安全保障体制構築のグランドデザインを提示している。

さらに読む ⇒東京大学海洋アライアンス出典/画像元: https://www.oa.u-tokyo.ac.jp/research/okinotorishima/index.html持続可能な保全に向けた努力と国際連携の重要性が、改めて理解できました。

沖ノ鳥島の問題は、今後の資源開発や国際的な駆け引きにおいて、ますます重要な課題となる。

沖ノ鳥島の保全は、日本の海洋権益を守るだけでなく、多様な生物の生息地を保護する上でも重要であり、国際的な注目を集めている。

沖ノ鳥島の生態工学的維持技術開発、環礁小島嶼国への技術移転、そして環境を重視した太平洋環境安全保障体制の構築という、三つのミッションを掲げ、未来へとつなげている。

日本は、国際的な議論を通じて、この小さな島が持つ大きな価値を理解し、持続可能な保全に向けた努力を続ける必要がある。

そのためには、国際法を遵守し、国際社会との連携を強化していくことが、未来への航海を成功させるための鍵となる。

沖ノ鳥島の未来が、日本の技術と国際協力によって切り開かれることを願っています!

沖ノ鳥島の現状と未来について、様々な視点から学ぶことができました。

国際的な問題であり、私たちも関心を持ち続けることが大切ですね。

💡 沖ノ鳥島は日本の海洋権益を守る上で不可欠な存在であり、広大なEEZを画定しています。

💡 中国の海洋進出の動きと海面上昇という二重の脅威に直面しています。

💡 生態工学技術を活用した再生と、国際連携による持続可能な保全が重要です。