A社、プロジェクト、畜産業界の現状と未来はどうなる?A社の再建と日本の畜産業界への影響

遅延プロジェクト、畜産業界、そして経営再建中のA社。現状と課題を詳細に分析!遅延プロジェクトは、進捗加速を目指し、過去の遅延からの脱却を図る。畜産業界は、国際貿易の影響と統計データに基づき、将来を見据える。A社は、大規模投資と事業再編で持続可能な成長を目指し、過去の苦境を乗り越えようとしている。各分野の最新情報がここに!

A社の経営再建の始まりと変革

A社を救った変革とは?経営再建の鍵は?

経営戦略見直し、組織再編、事業再編!

A社の経営再建に関する構造改革は、企業にとって避けて通れない道ですね。

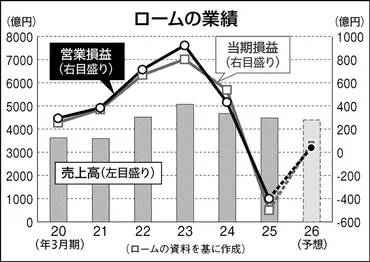

✅ ロームの2025年3月期連結決算は、市況の変化を読み誤り、12年ぶりの500億円の赤字を計上。積極投資していたSiCパワー半導体関連の減損損失や人員削減を実施。

✅ 業績立て直しのため、設備投資抑制、人員適正化、生産拠点の再編などの構造改革を急ぎ、半導体受託製造や後工程請負業への転換を図る。SiC分野では垂直統合型の事業戦略を強化。

✅ 東社長は、かつての強いロームを取り戻すため、構造改革で営業損益の黒字化を目指す。東芝との連携は見直し段階で、自動車・産業機械向け需要の落ち込みが業績に影響。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/newswitch/business/newswitch-45698.htmlSiC分野への垂直統合戦略は、今後の成長の鍵となるかもしれませんね。

東社長のリーダーシップに期待です。

A社は2007年に経営危機に見舞われ、2012年9月には再建に向けた大きな方針転換がありました。

具体的には、経営戦略の立て直し、組織体制の見直し、事業ポートフォリオの再構築が行われました。

2008年には事業構造改革に着手し、2010年には新たな経営方針を発表、2011年には事業再編と事業統合を実施しました。

2004年から2012年までの間、A社は様々な変革を経験し、2007年には5160億円の赤字を計上しました。

再建のため、経営資源の再配分、生産性の向上、コスト削減、新たな事業機会の創出、技術革新とグローバル展開を推進しています。

A社の再建の道のりは大変だったんですね。経営陣の努力に頭が下がります。

A社の再建と畜産業界への影響

A社の再建、巨額の投資!何兆円規模のM&A?

5兆円規模のM&A!

日米貿易協定は、日本の畜産業界に大きな影響を与える可能性があります。

✅ 日米貿易協定は、日本とアメリカ間の関税や輸入割当を撤廃・軽減し、両国の経済成長を目指すものとして2020年1月1日に発効しました。

✅ 主な合意内容は、コメの関税は除外、牛肉などの関税はTPPと同等の削減、輸出関心の高い品目の関税撤廃・削減などです。

✅ メリットとして、アメリカからの輸入品の価格低下や輸出の促進が挙げられ、デメリットとして、畜産業など国内産業への影響が懸念されています。

さらに読む ⇒農業との未来メディア(スマートアグリ)出典/画像元: https://smartagri-jp.com/agriculture/1151投資は、企業の成長に不可欠ですね。

A社の今後の動向に注目していきたいです。

A社の再建は、大規模な投資を通じて進められています。

2020年には1兆円規模の赤字を計上し、1兆円規模の事業再編と事業統合を実施しました。

また、2兆円規模の設備投資、3兆円規模の研究開発投資、4兆円規模の成長投資、5兆円規模のM&Aを予定しています。

これらの投資は、コスト削減、生産性向上、新たな事業機会の創出、技術革新とグローバル展開を通じて、持続可能な成長を目指しています。

畜産業界も、国際交渉の影響を受けています。

日米貿易協定、日EU・EPA、TPP、日豪EPAなどの貿易協定に関する情報が提供され、畜産品目の関税撤廃や輸入量の変化など、国際貿易が日本の畜産業に与える影響についての分析が行われています。

日米貿易協定は畜産業界に大きな影響を与えそうですね。今後の動向に注目したいと思います。

畜産業界の統計データと将来展望

日本の畜産業界、現状と未来はどう見える?

生産動向、課題、対策がデータで明らかに。

北海道の生乳生産の現状は、酪農家の高齢化や後継者不足が課題となっています。

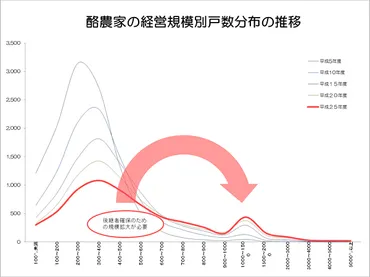

✅ 北海道の生乳生産が失速している主な要因は、酪農家の戸数減少、搾乳牛頭数の停滞、一頭あたりの搾乳量の伸び悩みである。

✅ 酪農家の戸数減少は、高齢化や後継者不足が主な原因であり、新規参入の障壁として、初期投資の高さと経営の難しさがある。

✅ 酪農は大規模経営になると経営能力が求められ、病気や飼料価格の高騰など、様々なリスクを抱えており、後継者不足も離農の大きな要因となっている。

さらに読む ⇒一般社団法人日本乳業協会|協会活動のご紹介や牛乳・乳製品に関する情報発信、講習会の提供などを行っています。出典/画像元: https://www.nyukyou.jp/effort/council/20140717_2.html統計データは、業界の現状を把握するために非常に重要ですね。

A社の成長にも期待します。

日本の畜産業界に関する統計データも提供されており、牛乳乳製品、食肉鶏卵に関する生産動向や、その他の詳細な統計データへのリンクが掲載されています。

これらのデータは、業界の現状を把握し、将来の動向を予測するための重要な情報源となります。

また、畜産への新規就農や経営離脱に関する調査結果、暑熱被害に関する調査データも提供されており、業界が直面する課題と対策について理解を深めることができます。

A社は、経営再建を推進し、持続可能な成長を目指しています。

酪農家の現状は厳しいんですね。今後の対策に期待したいです。

本日の記事では、プロジェクト、畜産業界、そしてA社の現状と未来についてご紹介しました。

様々な課題がありますが、それぞれの分野で未来に向かって進んでいますね。

💡 プロジェクトの遅延対策として、計画性やリスク管理の徹底が重要。

💡 畜産業界は、データ活用やAI技術による効率化を推進している。

💡 A社は、経営再建のため、構造改革と投資を行い、持続的な成長を目指している。