沖ノ鳥島、日本の最前線!EEZと領有権問題、そして未来への展望?絶海の孤島、沖ノ鳥島の現在地と、未来への挑戦。

日本の最南端、沖ノ鳥島。日本のEEZを守る要でありながら、中国との領有権争いの最前線。海面上昇の危機に瀕し、護岸工事やサンゴ礁再生で島を守る!生態工学技術を駆使し、持続可能な開発を目指す。海洋資源活用と国際連携で未来を拓け!日本の海洋権益を守り、世界へ貢献する沖ノ鳥島の挑戦。

水没の危機と保全対策:護岸工事と生態工学の活用

沖ノ鳥島を守る秘密兵器、何?サンゴと〇〇の力!

サンゴと有孔虫の生態工学技術。

沖ノ鳥島の水没危機、本当に深刻ですよね。

護岸工事やサンゴ礁再生など、様々な対策が講じられているとのことですが、地球温暖化の影響は、世界中で深刻な問題になっていますね。

✅ 水没の危機にある沖ノ鳥島を守るため、沖縄で育てた稚サンゴを移植する作業が完了した。

✅ この計画は、サンゴ礁を再生して島の高さを上げることを目指しており、沖ノ鳥島で採取した親サンゴから育てた稚サンゴ約6万個が移植された。

✅ 沖ノ鳥島では、過去の調査で大型サンゴの消失や生育不良が確認されており、今回の移植作業は、水産庁が2006年から3年計画で進めている取り組みの一環である。

さらに読む ⇒科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20080512_01/index.htmlサンゴ礁再生プロジェクトは、素晴らしい取り組みですね。

生態工学技術を活用することで、自然の力で島を守ろうとしている。

持続可能な開発という観点からも、非常に興味深い内容です。

沖ノ鳥島は、地球温暖化による海面上昇という、深刻な水没の危機に瀕しています。

この危機に対応するため、日本政府はコンクリートによる護岸工事や消波ブロックの設置を行う傍ら、島を保全するための様々な対策を講じています。

その一つが、サンゴと有孔虫の生態的機能を活用した生態工学的技術の開発です。

この技術は、サンゴや有孔虫の生産量を増やし、それらの生物片の運搬と堆積を制御することで、島の再生を目指すものです。

また、海洋保護区の設置など、資源確保と環境保全の両立も目指されています。

東京都は、沖ノ鳥島に関する情報をウェブデータベースで公開し、保全や水没対策に役立てています。

護岸工事だけでなく、サンゴ礁の再生も行っているんですね! エコフレンドリーな取り組みは、応援したくなります。 ぜひ、現地に行って、その成果を見てみたいです!

資源と経済的価値:海底資源と海洋権益、そして国際連携

沖ノ鳥島、なぜ重要?経済的価値と国際連携の狙いは?

EEZ確保、資源、技術協力、そして海洋権益の強化。

海底資源も期待できるなんて、沖ノ鳥島って本当に可能性に満ち溢れていますね。

海洋権益を守るための活動強化は、日本の未来にとって、とても重要です。

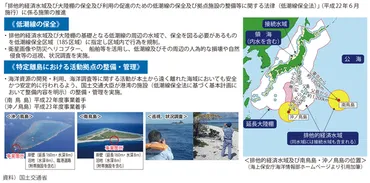

✅ 我が国の海洋権益を保全するため、領海及び排他的経済水域における海洋調査を推進し、海洋情報を一元化している。

✅ 大陸棚の限界画定に向けた取り組みとして、国連の大陸棚限界委員会への情報提出や、審査が先送りされた海域への対応を行っている。

✅ 沖ノ鳥島の保全、低潮線の保全、活動拠点の整備等を通じて、排他的経済水域や大陸棚の基礎となる領域の保全を図っている。

さらに読む ⇒国土交通省出典/画像元: https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/html/n2262000.html沖ノ鳥島の経済的価値は、EEZだけでなく、海底資源にもあるんですね。

国際連携を強化して、技術移転も視野に入れているとのこと、今後の展開に期待したいです。

沖ノ鳥島は、EEZ確保だけでなく、レアアースや海底資源の存在による経済的価値も持ち合わせています。

広大なEEZ内には、豊富な水産・鉱物資源が存在すると考えられています。

また、沖ノ鳥島の再生や保全に関する研究成果は、海面上昇という共通の課題を抱える他の環礁小島嶼国家にも適用できる可能性があります。

日本は、この分野での国際的な連携を強化し、技術移転も視野に入れています。

国土交通省は、沖ノ鳥島における活動拠点整備事業に88億円を投じ、港湾施設の整備を進めています。

これは、調査船などの活動効率向上、資機材の陸揚げ時間短縮を目指すもので、海洋権益を守るための活動強化に繋がるものです。

沖ノ鳥島、すごい! レアアースとか海底資源とか、ロマンがありますね! 港湾施設の整備も進んでいるみたいだし、今後の発展が楽しみです!

未来への展望:再生と持続可能な開発

沖ノ鳥島再生のカギは?持続可能な未来を描くには?

生態工学技術と国際連携が重要です。

沖ノ鳥島の未来は、再生と持続可能な開発にかかっているんですね。

生態工学技術の開発は、将来的な展望を拓く鍵となるでしょう。

国際的な連携強化も重要ですね。

✅ 水産庁の提箸氏は、漁港や漁場の整備、サンゴ増殖技術の開発などを担当しており、沖ノ鳥島でのサンゴ礁の面的拡大を目指している。

✅ 沖ノ鳥島では、サンゴ幼生の着生と成育が厳しい環境下で、有性生殖法を用いたサンゴ種苗生産技術の開発を進めている。

✅ 技術開発における課題として、自然条件への対応やサンゴの産卵日の予測の難しさ、病気対策などがあり、遺伝的多様性を確保できる有性生殖法を活用し、広範囲のサンゴ礁修復・再生を目指している。

さらに読む ⇒日本の最南端・最東端の国境離島〜東京都沖ノ鳥島・南鳥島〜出典/画像元: https://www.t-borderislands.metro.tokyo.lg.jp/interview/interview13.html沖ノ鳥島の将来像は、単なる領土の維持に留まらず、持続可能な開発と海洋資源の有効活用も含まれています。

国際社会への貢献を目指しているという点も素晴らしいですね。

沖ノ鳥島の保全は、日本の領土と海洋資源を守る上で不可欠であり、生態工学技術の開発が重要です。

サンゴ礁の礁嶺にミドリイシのような頑丈なサンゴが生育することが、島の再生に不可欠です。

沖ノ鳥島の将来像は、単なる領土の維持に留まらず、持続可能な開発と海洋資源の有効活用も含まれています。

護岸工事などの構造的な対策に加え、生態工学的なアプローチによる島の再生は、将来的な展望を拓く鍵となります。

国際的な連携を強化し、太平洋島嶼国や環礁の島々にも適用できる技術を開発することで、沖ノ鳥島は、日本の海洋権益を守るだけでなく、国際社会への貢献も果たしていくことが期待されます。

サンゴ礁が再生して、島が大きくなったら、観光地としても面白そう! エコツアーとか開催してほしいですね!

沖ノ鳥島は、日本の領土と海洋資源を守る上で、非常に重要な場所であると改めて感じました。

様々な問題に直面しながらも、未来に向けて様々な取り組みが行われている。

今後の展開に期待したいですね。

💡 沖ノ鳥島は、日本のEEZを守るための重要な拠点であり、領有権問題や水没の危機に直面しています。

💡 護岸工事やサンゴ礁再生など、様々な保全対策が実施され、資源開発や国際連携も進められています。

💡 持続可能な開発を目指し、生態工学技術の開発や国際的な協力体制の構築が、今後の沖ノ鳥島の未来を左右します。