沖ノ鳥島ってどんな島?日本の最南端の島、その現状と未来とは?日本の最南端に位置する沖ノ鳥島:領有権、環境、そして未来への挑戦

日本の最南端、沖ノ鳥島。42万平方キロメートルのEEZを守る日本の要。中国との領有権争い、海面上昇の危機、そしてサンゴ礁再生への挑戦。海洋資源、環境保護、そして国際社会との連携。日本の技術力で島を守り、未来を切り開け!沖ノ鳥島を巡る攻防と、その先に見える日本の戦略とは。

地球温暖化と島の未来:再生への挑戦

沖ノ鳥島、水没の危機!再生の鍵を握る技術とは?

サンゴ礁再生など生態工学技術です!

地球温暖化の影響と、沖ノ鳥島を守るための取り組みについて見ていきましょう。

✅ 水没の危機にある沖ノ鳥島を守るため、沖縄で育てた稚サンゴを沖ノ鳥島に移植する作業が完了しました。

✅ この計画は、水産庁が2006年から3年間かけて実施しており、サンゴ礁を再生することで島の高さを維持し、排他的経済水域の根拠を維持する狙いがあります。

✅ 移植された稚サンゴは、沖ノ鳥島で採取した親サンゴから育てられ、沖ノ鳥島内の特定の場所に移植されました。

さらに読む ⇒科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20080512_01/index.htmlサンゴ礁再生など、生態工学技術による再生の取り組みは、非常に興味深いですね。

将来的に、沖ノ鳥島がどのような姿になるのか、非常に楽しみです。

沖ノ鳥島は、地球温暖化による海面上昇という課題に直面しており、水没の危機に瀕しています。

国際法上、人が居住できない岩礁と見なされる可能性があり、EEZを主張できる根拠が揺らいでいるという問題もあります。

この問題を解決するため、日本はサンゴ礁再生など、生態工学技術による再生を試みています。

サンゴや有孔虫の生産を促進し、それらを運搬・堆積させる技術開発は、数年で島を再生する可能性を秘めています。

沖ノ鳥島の再生は、日本の領土保全だけでなく、太平洋島嶼国の環礁の島々再生にも貢献できると期待されています。

海洋調査や生態工学などの技術革新が求められ、SDGs達成にも貢献する日本の取り組みが注目されています。

サンゴ礁の再生って素晴らしいですね!島を守るだけでなく、生態系も豊かにするなんて、まさに一石二鳥ですね!

海洋資源と安全保障:多面的な活用の可能性

沖ノ鳥島、何がそんなに重要?日本の未来を変える?

海洋資源と日本の海洋権益を守る要!

海洋資源と安全保障の観点から、沖ノ鳥島の多面的な活用について見ていきましょう。

公開日:2021/12/10

✅ 東京都と東海大学が共同で、日本の最南端にある沖ノ鳥島周辺の海洋調査を実施し、海洋環境や海底地形、海洋生物に関するデータを収集しました。

✅ 沖ノ鳥島は日本の領海と排他的経済水域の基点であり、海洋安全保障上も重要ですが、中国が「岩」と主張し、日本の排他的経済水域を認めないという問題があります。

✅ 今回の調査では、SDGs14「豊かな海を守ろう」をテーマに、マイクロプラスチックや環境DNAの調査、海底地形の測定などが行われ、これらのデータは、今後の沖ノ鳥島の有効活用に役立てられる予定です。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/283134?display=full海洋資源、海洋環境保護、そして安全保障と、沖ノ鳥島には様々な可能性が秘められていますね。

今後の調査結果や活用方法に期待したいです。

沖ノ鳥島は、レアアースなどの資源の潜在可能性を秘めており、周辺海域には天然資源の存在も期待されています。

東京都と東海大学が共同で実施した海洋調査では、漂流マイクロプラスチック量、環境DNA測定、海底地形調査、ドローンによる島全体の撮影などが行われ、海洋資源開発、漁業、観光利用など多面的な活用に向けた貴重なデータが収集されました。

海洋資源の管理、海洋環境保護、防災対策にも貢献する可能性を秘めており、国際社会との協力も視野に入れた戦略が求められています。

沖ノ鳥島を起点とした排他的経済水域は約42万平方キロメートルに及ぶため、日本の海洋権益にとって極めて重要であり、海洋安全保障上も重要です。

今回の港湾施設整備により、調査船などが効率的に活動できるようになり、資機材の陸揚げ作業も迅速化される見込みです。

なるほど、沖ノ鳥島って、宝の山ですね!資源開発から環境保護まで、色々な可能性を秘めているなんて、すごい!

未来への航海:国際社会との連携と日本の決意

沖ノ鳥島保全、日本の海洋権益を守るために何が重要?

国際連携と技術開発が不可欠。

最後に、未来への航海として、国際社会との連携と日本の決意について見ていきましょう。

✅ 日本政府は、大陸棚限界委員会(CLCS)から四国海盆海域における沖ノ鳥島を基点とする大陸棚延長を認められたが、九州パラオ海嶺南部海域については勧告を見送られた。

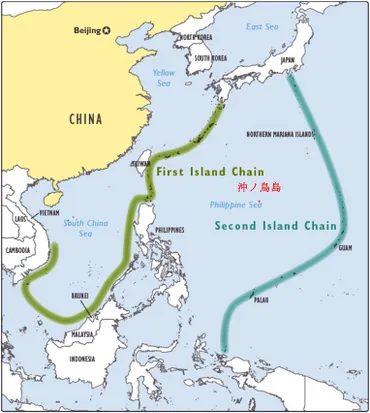

✅ 中国は、沖ノ鳥島を島ではなく岩だと主張し、沖ノ鳥島を基点とした日本の大陸棚延長を認めない姿勢を示しており、沖ノ鳥島が中国の防衛ラインの中間に位置し、戦略的要衝となることを警戒している。

✅ 中国は、自国のEEZ内での他国の軍事活動を認めない立場であり、沖ノ鳥島を「島」と認めることで自国の海軍艦艇の行動が制約されることを懸念している。

さらに読む ⇒ホーム笹川平和財団出典/画像元: https://www.spf.org/oceans/analysis_ja02/b120626.html沖ノ鳥島の問題は、日本だけの問題ではなく、国際社会全体で取り組むべき課題ですね。

今後の、中国との関係性の変化にも注目していきましょう。

沖ノ鳥島の保全は、日本の海洋権益を守るだけでなく、海洋資源の確保と環境保全の両立、そして国際社会における公平なルールの遵守という観点からも重要です。

中国との領有権争いは、海洋資源と軍事戦略が複雑に絡み合った問題であり、日本の海洋権益を守るためには、国際的な状況への対応が不可欠です。

日本は、サンゴ礁保護や護岸工事を行い、島の維持と環境保全に努めていますが、国際法上、その扱いが議論される可能性もあるため、経済活動の維持に向けた更なる取り組みが必要とされています。

今後の調査結果の公開と、中国との関係性の変化が注目されます。

日本の最南端を守り、海洋権益を守り抜くために、国際的な連携と技術開発が不可欠となっています。

国際的な連携、大事ですね! 日本の海洋権益を守るためにも、色々な国と協力して、沖ノ鳥島を守っていきたいですね!

沖ノ鳥島は、日本の海洋権益を守る上で非常に重要な存在であり、その未来を守るために様々な取り組みが行われていることが分かりました。

💡 沖ノ鳥島は日本の最南端に位置し、日本のEEZ(排他的経済水域)を決定する上で極めて重要です。

💡 中国との領有権問題や、地球温暖化による水没の危機など、様々な課題に直面しています。

💡 サンゴ礁再生や海洋資源の有効活用など、未来を守るための様々な取り組みが行われています。