難民問題とは?日本が抱える課題と私たちができることとは?(難民問題?)世界が直面する難民問題と日本の現状

世界で1億2200万人以上が家を追われ、4270万人が難民として避難生活を送っています。人道危機が深刻化する中、難民条約とUNHCRの役割、そして日本が直面する課題を解説。世界的な支援の動きと、私たち一人ひとりができることとは? 日本の低い難民認定率、厳しい基準、そして社会的な理解不足という課題を乗り越え、難民支援で貢献する方法を探ります。

日本における難民認定の課題と現状

なぜ日本の難民認定数は少ないの?

基準の厳格化と手続きの不公正が原因。

この章では、日本の難民認定における課題と現状について詳しく解説します。

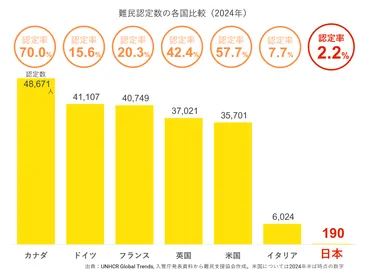

✅ 日本の難民認定数は国際的に見て非常に少なく、2024年には12,373人の申請に対し190人しか認定されていません。これは、難民条約の解釈や運用における日本の独特な基準(認定基準、手続き基準)に起因しています。

✅ 認定基準の問題点として、「個別把握論」に基づき、政府から個人的に狙われていない場合は難民と認めない解釈や、迫害の範囲を狭く解釈すること、難民であることの証明のハードルが高いことが挙げられます。

✅ 手続き基準の問題点として、難民申請者にとって公正な手続きが行われていないこと、そして、日本政府が難民保護に積極的でなく、難民を「管理」する視点があることが指摘されています。

さらに読む ⇒ 日本のなかでの難民支援 | 認定NPO法人 難民支援協会出典/画像元: https://www.refugee.or.jp/refugee/japan_recog/日本の難民認定基準は、国際的に見ても厳しく、様々な問題点が指摘されています。

難民申請者の置かれている現状も、厳しいものがあります。

日本の難民認定数が少ない原因は、主に二つの基準に起因します。

1つは認定基準であり、日本の難民認定基準は、難民条約における難民の定義の解釈が狭く、特に「個別把握論」と呼ばれる解釈が大きな問題となっています。

これは、政府から個人的に狙われていなければ難民とは認めないというもので、デモ参加者全体が危険にさらされている場合でも、個別の危険性がないとして難民認定を拒否する事例が見られます。

また、二つ目の問題は手続き基準であり、難民申請の手続きにおける公正さも問題視されています。

難民にとって不当な手続きが行われる可能性があり、政治的な意図や、難民を「管理」する視点が影響している可能性も指摘されています。

2024年の難民申請者数は12373人に対し、認定数は190人と、過去3番目に多いものの、依然として低い水準です。

国際比較においても、日本の難民認定率は著しく低く、これは日本の難民認定基準と手続きに起因すると分析されています。

難民は、住居、食料、医療などの基本的なニーズを満たすことが困難であり、避難先での生活も困難を極める場合があります。

就労制限や支援金の少なさも、彼らの生活を苦しめる要因です。

日本の難民認定がこんなにも厳しいとは知りませんでした。もっとオープンな姿勢で、人道的支援に取り組むべきだと思います。国際的な評価にもつながるはずです。

個人でできる難民支援

難民支援、日本で何ができる?具体的な行動は?

寄付やボランティア、情報収集が有効!

この章では、私たちが個人でできる難民支援の方法について具体的に見ていきます。

✅ AARは、ウクライナ南部ミコライウ州で、爆発物の被害者、障がい者、高齢者など特に支援を必要とする人々の回復と前進を支えるため、コミュニティーセンターを開設しました。

✅ コミュニティーセンターでは、心理的サポート、情報提供、社会サービスへのアクセス支援などが行われます。

✅ AARは、障がい者世帯への個別支援として、健康診断や生活支援も提供しています。

さらに読む ⇒Yahoo!ネット募金 - クレジットカード、Vポイントで手軽に社会貢献!出典/画像元: https://donation.yahoo.co.jp/detail/243026寄付やボランティア活動など、様々な支援方法があります。

ウクライナへの支援のように、私たちができることはたくさんあります。

難民問題に対する世界的な意識と、日本が直面する課題は、明確な対比を示しています。

世界29ヶ国意識調査の結果から、難民支援への支持は高いものの、経済的不安や政治情勢の影響で支援の形が変化していることが示唆されています。

一方で、日本では、難民受け入れに対する社会的な理解が不足していることが課題として挙げられます。

しかし、個人レベルでできる支援も存在します。

難民支援団体への寄付やボランティア活動は、私たちが難民問題の解決に貢献できる具体的な手段です。

認定NPO法人難民を助ける会、ワールド・ビジョン・ジャパン、国境なき子どもたち、難民支援協会、日本ユニセフ協会など、様々な団体が活動しており、それぞれの活動内容と寄付先の選び方について知ることも重要です。

例えば、ウクライナへの支援活動など、私たちができる支援方法を積極的に行うことで、難民問題の解決に貢献することができます。

難民支援って、どうすればいいのか迷っていたんですが、寄付とかボランティア活動から始められるんですね。いろいろ調べて、自分に合った方法で参加してみようと思います。

難民問題解決への道

難民問題解決に、私達ができることって何?

現状理解、情報発信、支援活動への参加!

この章では、難民問題の解決に向けた道筋を探ります。

✅ 難民グローバル・コンパクト(GCR)策定に向け、国際NGOのAAR Japan[難民を助ける会]は、難民支援の現場に即した施策となるよう、協議に参加し、現場からの提言を行う。

✅ AARは、世界15ヵ国で難民支援を行っており、特に脆弱性の高い難民への緊急対応、教育支援、定住支援など、それぞれの段階と個別のニーズに合わせた支援を提供している。

✅ 世界中で6500万人に達する難民の多くは開発途上国・中進国が受け入れており、AARはバングラデシュ、トルコ、ウガンダなど、負担の大きい国々で活動を展開している。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000009344.html国際的な連携、自立支援、第三国定住など、様々な取り組みが重要です。

私たち一人ひとりが、できることから始めることが大切です。

難民問題は、国際社会全体で取り組むべき課題であり、その解決には、国際的な連携、難民受入国の負担軽減、難民の自立支援、第三国定住の拡大、安全な帰還支援が必要です。

2018年には難民支援のための新たな国際的枠組みである「難民グローバル・コンパクト」が国連総会で採択されました。

記事は、世界の難民問題を解決するために、私たち一人ひとりができることから始めようと呼びかけています。

まずは、難民問題の現状とその原因を理解し、情報発信や、支援活動への参加を通じて、社会全体の意識を高めることが重要です。

日本は、難民の法的地位の確立を支援し、無国籍者をなくすためのグローバルキャンペーンにも積極的に参加しています。

難民問題に対する理解を深め、私たち一人ひとりができることに取り組むことで、より良い社会を築くことができるでしょう。

難民問題は、世界全体で取り組むべき問題だと改めて感じました。まずは、自分自身が理解を深め、できることから始めたいと思います。

難民問題は複雑ですが、理解を深め、できることから始めることが大切です。

世界が直面するこの問題に対して、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。

💡 難民問題の現状と原因、そして日本が抱える課題を理解する。

💡 個人でできる支援方法を知り、積極的に行動する。

💡 国際的な連携と、私たち一人ひとりの意識改革が重要である。