沖ノ鳥島、日本の最南端を守る!~領土と未来を守るための取り組みとは?~日本の最南端、沖ノ鳥島の今と未来

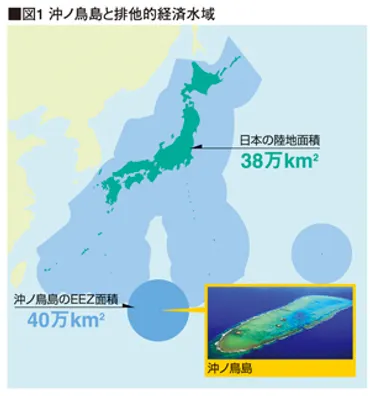

日本の最果て、沖ノ鳥島。広大なEEZを守る要として、その存在は日本の未来を左右する。温暖化による消滅の危機に瀕しながらも、サンゴ礁再生、港湾建設など、多角的な対策が講じられる。国際的な領有権争い、深海生物調査、生態工学技術の開発… 激動の海域で、日本は゛島゛を守り抜けるか? 沖ノ鳥島の未来をかけた挑戦が今、始まる!

EEZの有効活用と未来を見据えたインフラ整備

沖ノ鳥島のEEZ、どう活用する?どんな課題がある?

多角的な利用を検討、波浪対策が重要。

沖ノ鳥島の未来を見据え、EEZの有効活用に向けたインフラ整備も計画されています。

海洋気象観測基地や深層水利用施設など、多角的な利用が検討されています。

✅ 海面上昇で水没の危機にある沖ノ鳥島を再生するため、サンゴや有孔虫の生産を促進し、その生物片の運搬と堆積を制御する生態工学的技術の開発が必要である。

✅ 沖ノ鳥島の再生策は、太平洋島嶼国や環礁の島々の再生にも適用可能であり、政府や関連機関による調査・研究が進められている。

✅ サンゴ礁は自然に島を形成する力を持っており、生物の生産、運搬、堆積を制御することで数年で島を再生することが可能であると考えられている。

さらに読む ⇒ホーム | 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION出典/画像元: https://www.spf.org/opri/newsletter/174_1.htmlEEZの有効活用は、沖ノ鳥島の未来にとって非常に重要ですね。

様々な施設が計画されていることに、可能性を感じます。

今後の発展に期待したいです。

沖ノ鳥島周辺のEEZは広大な面積を有し、その有効活用が急務とされています。

海洋気象観測基地、資源探査基地、深層水利用施設、避難港、中継補給施設、宇宙観測施設など、その孤立性を活かした多角的な利用が検討されています。

しかし、台風による強大な波浪の影響を考慮すると、施設は大型の外洋型港湾施設と同等以上の強度が必要となります。

波浪対策に関する技術開発が重要であり、関連する調査や研究も進められています。

EEZの有効活用、面白いですね!宇宙観測施設とか、ロマンがありますね。この計画が実現すれば、もっと多くの人が沖ノ鳥島に興味を持つようになると思います。

国際的な地位と進む研究調査

沖ノ鳥島、なぜ重要? 日本はEEZを守れる?

海洋資源と生態系を守るため、EEZ確保です。

沖ノ鳥島の重要性に対し、中国はEEZを認めない姿勢を示しています。

国際的な問題にもなっている沖ノ鳥島ですが、日本はEEZを守るために様々な活動を行っています。

✅ 中国は日本のEEZ内である沖ノ鳥島周辺で、日本側の同意を得ずに海洋調査を行い、日本政府から抗議を受けた。中国は沖ノ鳥島を「岩」と主張し、日本の干渉に反発している。

✅ 中国は過去にも沖ノ鳥島を「岩」と主張し、海洋調査を繰り返してきた経緯があり、その背景には自国のメリットや能力、日本の対応に対する評価の変化がある。

✅ 専門家は、沖ノ鳥島が海洋生態系の研究拠点として重要であり、日本の「守りながら利用する」姿勢を評価し、国際的な連携の可能性についても言及している。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/2a2debab50fc4bbbacfe900614c3e6d36b15fddb国際的な問題になっているんですね。

島と岩の定義の曖昧さから、EEZの主張が難しいという点も、初めて知りました。

今後の動向を注視していきたいです。

沖ノ鳥島の重要性に対して、中国と韓国は「岩」であると主張し、EEZを認めない姿勢を示しています。

国際法上、島と岩の定義が曖昧であるため、日本は「島」としてEEZを主張しています。

日本は1996年に国連海洋法条約に基づきEEZを設定し、2007年には灯台の運用を開始しました。

大陸棚の延長申請を行い、2012年に国連大陸棚限界委員会(CLCS)から勧告を受けましたが、一部海域は未確定のままです。

沖ノ鳥島周辺海域の生物多様性調査も行われており、AUVや環境DNA調査を活用し、深海生物の生態解明に貢献しています。

また、サンゴの種リストが完成し、93種のサンゴが分布していることが明らかになりました。

これは、沖ノ鳥島の生態系と島の維持・保全のための重要な基礎情報となります。

中国と韓国がEEZを認めないって、ちょっとびっくりしました。でも、日本の調査や研究が進んでいるのは心強いですね。頑張ってほしいです!

住民への啓発と今後の展望

沖ノ鳥島視察の目的は? 未来への技術とは?

生態工学技術開発と環境安全保障体制構築。

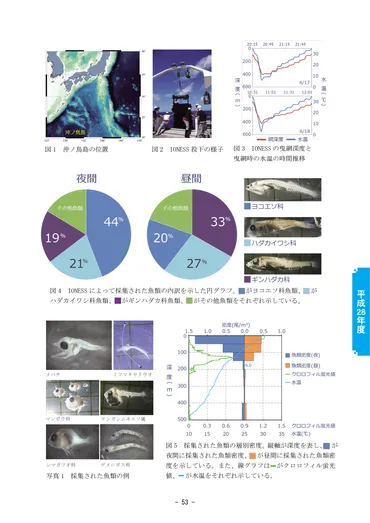

沖ノ鳥島周辺の低次生態系の解明に向けた調査が行われ、仔稚魚を含む多様な魚類が採集されました。

資源管理に繋がる知見が得られており、今後の展望が開けています。

✅ 東京都沖ノ鳥島周辺における低次生態系の解明のため、大型ネット(IONESS)を用いた曳網調査を実施し、仔稚魚を含む多様な魚類を採集しました。

✅ 採集された魚類は、ヨコエソ科、ハダカイワシ科、ギンハダカ科が大部分を占め、有用水産種であるメバチの仔魚なども確認されました。層別では水温が高いほど生物量が増加する傾向が見られました。

✅ 今回の調査結果から、沖ノ鳥島海域が仔稚魚の生育場であり、カツオ・マグロ類の餌となる魚類も多く生息することが明らかとなり、今後の資源管理に繋がる知見が得られました。

さらに読む ⇒東京都島しょ農林水産総合センター出典/画像元: https://www.ifarc.metro.tokyo.lg.jp/archive/26,20567,52,501.html沖ノ鳥島の生態系についての調査は、島の保全にとって不可欠ですね。

今回の調査結果から、資源管理に繋がる知見が得られたことは、素晴らしいですね。

沖ノ鳥島は、東京都小笠原村に属しており、村の住民に沖ノ鳥島の重要性への理解を深めてもらうための視察会が実施されました。

視察会では、沖ノ鳥島の現状を観察し、船内では講演会なども行われました。

沖ノ鳥島や環礁の島々を維持するためには、サンゴ礁の自然な復元力を助ける生態工学技術の開発が不可欠です。

本プログラムは、産官学連携で情報交換を進め、沖ノ鳥島の生態工学的維持技術の開発、環礁小島嶼国家への技術移転、そして、日本主導の太平洋環境安全保障体制の構築を目指しています。

本視察会の実施にあたり、関係機関、関係者、事業者、参加者への感謝が述べられています。

小笠原村の住民の方々が視察会に参加されているんですね。自分たちの住む場所について知ることは、とても大切だと思います。私も参加してみたいです!

本日の記事を通して、沖ノ鳥島の重要性と、それを守り、未来へ繋げようとする様々な取り組みについて知ることができました。

今後の発展を期待しています。

💡 沖ノ鳥島は日本の領土とEEZを守る上で重要な存在であり、その保全が重要です。

💡 地球温暖化による海面上昇から島を守るために、サンゴ礁の再生などの取り組みが進められています。

💡 EEZの有効活用に向けて、様々なインフラ整備が検討されており、未来への可能性が広がっています。