沖ノ鳥島、日本の最南端の島?領土問題と未来への展望とは?沖ノ鳥島、絶海の孤島を取り巻く領土問題と、その現状

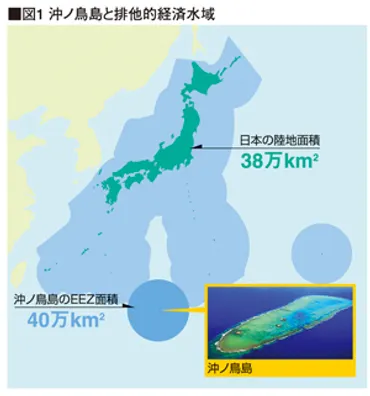

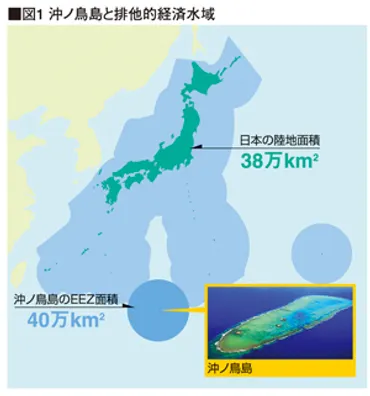

日本の最南端、沖ノ鳥島。国土面積を上回るEEZを持つこの島は、地球温暖化による海面上昇という危機に直面しています。サンゴ礁再生技術による水没対策、EEZを巡る国際情勢、発見の謎など、沖ノ鳥島の現状と課題に迫ります。領土編入の歴史、周辺海域の調査、持続可能な利用に向けた取り組みを通して、その重要性と未来を探ります。

💡 沖ノ鳥島は日本の最南端に位置し、日本の排他的経済水域(EEZ)を守る上で重要な役割を担っています。

💡 地球温暖化による海面上昇の影響を受けやすく、その保全が急務となっています。

💡 中国との領土問題が浮上しており、国際的な駆け引きが繰り広げられています。

本日は沖ノ鳥島について詳しく見ていきましょう。

まずは、沖ノ鳥島がどのような島なのか、概要からご説明いたします。

日本の最南端、そして再生への希望

沖ノ鳥島の水没対策、カギは?

生態工学的再生技術

沖ノ鳥島の再生に向けた取り組みは、日本の領土保全において重要な意味を持ちます。

サンゴ礁の再生技術開発が、その鍵を握っているようです。

✅ 沖ノ鳥島の再生には、サンゴと有孔虫の生産を増やし、それらの生物片の運搬と堆積を制御する生態工学的技術の開発が必要。

✅ 沖ノ鳥島は海面上昇により水没の危機にあり、早ければ今世紀半ばに島の定義を失う可能性がある。

✅ サンゴや有孔虫の砂礫の堆積条件が整えば、島は数十年で形成されうるため、生態工学的な再生は領土保全に重要である。

さらに読む ⇒ホーム | 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION出典/画像元: https://www.spf.org/opri/newsletter/174_1.html沖ノ鳥島の再生には、生態工学的な技術が不可欠であることが示唆されています。

サンゴや有孔虫の生育環境を整え、島の形成を促す試みは、大変興味深いですね。

太平洋の最南端に位置する沖ノ鳥島は、日本の領土であり、その基線から設定される広大な排他的経済水域(EEZ)は、日本の国土面積を上回るほどです。

この島は、サンゴ礁が隆起してできた細長い地形を持ち、地球温暖化による海面上昇という深刻な問題に直面しています。

過去の研究では、サンゴや有孔虫の生物片が島の形成に重要な役割を果たしており、これらの生物の生産、運搬、堆積を制御する生態工学的再生技術が、水没対策として期待されています。

この技術は、沖ノ鳥島だけでなく、他の太平洋島嶼国の島々の再生にも応用できる可能性があります。

なるほど、沖ノ鳥島の再生には、そんな技術が使われるんですね。サンゴ礁の再生って、なんだかロマンがありますね!

沖ノ鳥島の領有、そして日本の関与の始まり

沖ノ鳥島が日本の領土になったのはいつ?

1931年、東京府に編入。

沖ノ鳥島が日本の領土として認められるまでの経緯を振り返ります。

そこには、日本の領土意識と海洋進出への歴史が垣間見えます。

✅ 沖ノ鳥島は1543年の発見以降、1931年に正式名称が決定、1968年に日本に返還されました。

✅ 1987年以降、海岸保全区域指定、護岸工事、灯台設置など、様々な保全活動が行われました。

✅ 1996年には排他的経済水域が設定され、2010年には「特定離島」に指定され、港湾施設整備も進められています。

さらに読む ⇒日本の最南端・最東端の国境離島 〜東京都 沖ノ鳥島・南鳥島〜出典/画像元: https://www.t-borderislands.metro.tokyo.lg.jp/okinotorishima/沖ノ鳥島が日本の領土となった歴史的背景には、様々な出来事が関係しています。

特に、第一次世界大戦後の日本の動きが、その後の領土保全に大きく影響しているようです。

沖ノ鳥島が日本の領土として正式に編入されたのは1931年のことです。

それ以前は、航路標識としての役割はあったものの、領有権が明確に主張されることはありませんでした。

1922年には海軍水路部の測量艦「満洲」による調査が行われ、1931年に内務省告示により「沖ノ鳥島」と命名され、東京府小笠原支庁に編入されたことで、日本の領土となりました。

これは、第一次世界大戦後、日本がミクロネシアの島々を委任統治領としたことと関連しています。

日本の領土になった経緯、興味深いですね。航路標識としての役割から、領土へと変わっていく過程が、歴史を感じさせます。

次のページを読む ⇒

日本の沖ノ鳥島を巡る国際的な駆け引き。EEZ問題、発見の謎、そして利活用の取り組みとは? 隠された歴史と未来への展望を探る。