オーバーツーリズム問題を考える?対策や持続可能な観光への道を探る観光客集中による問題点と解決策

世界中で深刻化するオーバーツーリズム(観光公害)。過剰な観光客が地域社会や環境に及ぼす悪影響を、国内外の事例を通して解説します。観光客と住民の相互理解を深め、分散化や抑制策を実行し、持続可能な観光を実現するための包括的なアプローチを提案。脱炭素化と観光を両立させる革新的な戦略や、スマートツーリズム、地域循環経済の構築など、未来の観光地経営に必要な視点を紹介します。

オーバーツーリズム対策の具体例

オーバーツーリズム対策、何が有効?具体例は?

分散、抑制、相互理解!事例多数。

オーバーツーリズム対策として、相互理解、分散、抑制の3つの考え方に基づいた様々な対策が実施されています。

マナー啓発や情報発信、時間や場所の分散化、入域制限などが具体例として挙げられます。

公開日:2023/12/19

✅ オーバーツーリズムの問題に対し、相互理解、分散、抑制という3つの考え方に基づいた対策事例が、国内外の様々な地域で実施されている。

✅ 相互理解を深めるために、マナー啓発動画やパンフレットの作成、地域経済へのメリット周知などの取り組みが行われている。

✅ 分散策として、時間、場所、時期をずらす施策や、宿泊施設の立地規制、入域制限などが実施されている。

さらに読む ⇒インバウンド担当者のためのインバウンドニュースサイト出典/画像元: https://honichi.com/news/2024/01/23/overtourism-4/様々な対策が講じられているのは良いですね。

観光客のマナー向上、混雑緩和、地域経済への貢献など、多角的な視点からの対策が重要だと感じました。

オーバーツーリズムへの対策として、各国政府や自治体は様々な取り組みを行っています。

日本では、団体客の人数制限や観光税の導入など、海外の事例を参考に、様々な取り組みが始まっています。

また、観光客の分散化(場所、時間帯、時期)、観光地の有料化・入場制限、観光マナーの普及が有効です。

具体的には、周辺スポットの紹介、オフシーズンの魅力発信、事前予約制や税制度の導入などが検討されています。

訪日ラボの連載では、「相互理解」「分散」「抑制」という3つの考え方に基づいた、国内外の17の事例を紹介しています。

関西観光本部のマナー啓発動画、京都市の啓発活動、白川村のマナー啓発パンフレット、ハワイ州の住民満足度を評価指標に加える取り組みなどが「相互理解」の事例として挙げられています。

「分散」に関しては、京都市の3軸分散化、横浜市のライドシェア検討、バルセロナの宿泊施設立地規制、アムステルダムのトラベルカードによる需要分散などが紹介されています。

「抑制」の事例としては、廿日市市(宮島)の訪問税、ベネチアの入場料導入、西表島の入域制限、アクロポリスの入場者数制限、白川村のライトアップ予約制、ポルトフィーノの自撮り罰金などが挙げられています。

色々な対策があるんですね!でも、実際に効果があるのか気になります。例えば、入場料とかって、観光客の足が遠のいちゃうんじゃない?色々な意見がありそうですね。

持続可能な観光への道のり

持続可能な観光の鍵は?「三方よし」と「脱炭素化」!

相互理解、脱炭素化、地域循環経済。

旅行業界でサステナブルツーリズムが広がりを見せています。

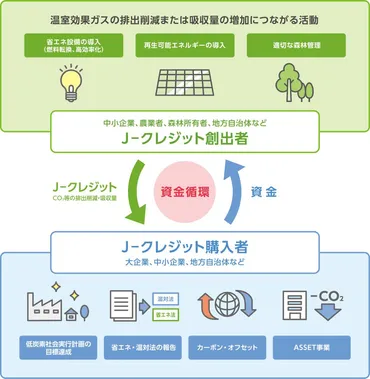

CO2排出量削減のため、再生可能エネルギー利用やカーボンオフセットなど、環境に配慮した旅行が推進されています。

✅ 旅行業界でサステナブルツーリズムが広がり、企業はCO2排出量削減のため、再生可能エネルギーの利用やCO2削減クレジットの購入を提案する「CO2ゼロ旅行」を推進しています。

✅ JTBは修学旅行で、HISは旅行予約サイトCopoloを通じて、CO2排出量を計算し、カーボンオフセットプランを提供するなど、環境に配慮した旅行を促進しています。

✅ 北欧諸国のように環境に配慮した宿泊施設を選ぶ動きが広がり、歩き旅アプリの登場など、エコな観光スタイルが生まれています。

さらに読む ⇒ReTACTION(リタクション)| みんなの仏教SDGsウェブマガジン出典/画像元: https://retaction-ryukoku.com/1022サステナブルツーリズムの広がりは素晴らしいですね。

環境負荷を減らしながら観光を楽しむという意識が広がることは、持続可能な観光を実現するために不可欠です。

持続可能な観光を実現するためには、観光客と住民の相互理解を深め、観光事業者を含めた「三方よし」の状態を作ることが重要です。

また、観光に伴うCO2排出量を削減するため、脱炭素化の取り組みも重要であり、再生可能エネルギー導入による経済効果最大化などが提案されています。

環境負荷の定量化モデル(環境負荷指数)を用いて、持続可能な観光客受入数の上限値を算出する方法も提案されています。

さらに、デジタル技術を活用したスマートツーリズムの実現や、地域循環経済とエネルギー自立の構築も重要です。

CO2ゼロ旅行とか、すごいですね!環境に配慮した旅行を選べるのは、すごく良いと思います。でも、個人的には移動手段とか、もっと色々な選択肢が増えると嬉しいな。

未来への展望:持続可能な観光地経営

持続可能な観光地経営の鍵は?

脱炭素化とサステナブルツーリズムの統合。

観光業界は、オーバーツーリズムと脱炭素化という二つの課題を統合的に解決し、持続可能な観光地経営を目指しています。

脱炭素化による観光地のブランド力向上も期待されています。

✅ 観光業界は脱炭素化の流れを受け、持続可能な国際認証制度の取得や、CO2排出量の少ない旅行プランの開発など、様々な取り組みを進めている。

✅ 欧州での「飛び恥」に見られるように、航空機の利用を避ける動きがあり、日本への渡航におけるCO2排出量削減が課題となっている。

✅ エネルギーの見える化や、ゼロカーボン・パークのような取り組みを通じて、観光客が罪悪感なく楽しめる持続可能な観光の実現が目指されている。

さらに読む ⇒新電力ネットTOP出典/画像元: https://pps-net.org/column/105199未来を見据えた取り組みですね。

脱炭素化とサステナブルツーリズムを組み合わせることで、より魅力的な観光地が生まれる可能性を感じます。

今後の発展に期待したいです。

オーバーツーリズムと脱炭素化という二つの課題を統合的に解決し、持続可能な観光地経営を実現するための包括的なアプローチが求められています。

これは、脱炭素化による観光地のリブランディング戦略、サステナブルツーリズムによる新価値創造、再生可能エネルギー導入による経済効果最大化などを通じて実現可能です。

政策フレームワークとしては、脱炭素先行地域制度の活用や観光税とカーボンプライシングの統合も提示され、グリーンテック観光産業の創出やスタートアップエコシステムの形成を通じてイノベーションを促進することが重要です。

気候変動リスクの定量評価、レジリエンス強化戦略、2030年までの変革ロードマップを通じて、持続可能な観光地経営の未来展望を描く必要があります。

脱炭素化って、難しそうだけど、色々な企業が取り組んでるんですね。旅行する時も、そういう情報を参考にしたいな。未来の観光、楽しみですね!

本日は、オーバーツーリズムの問題について、その現状、対策、そして持続可能な観光への道を探りました。

観光客と地域住民、そして環境、すべてにとって良い未来を目指しましょう。

💡 オーバーツーリズムは世界的な問題であり、日本でも深刻化しています。

💡 対策として、相互理解、分散、抑制の3つの考え方に基づいた様々な取り組みが行われています。

💡 持続可能な観光を実現するためには、環境負荷を減らし、地域社会との共存を目指すことが重要です。