オーバーツーリズムとは?観光客増加による問題と対策を解説?世界と日本のオーバーツーリズム問題

観光客殺到で街が壊れる!?世界を蝕む「オーバーツーリズム」の衝撃。環境破壊、住環境悪化、地域住民との対立…その実態と対策を徹底解説!ベネチア、バルセロナ、京都…各地の事例から、持続可能な観光へのヒントを探る。オフシーズン誘致、料金調整、マナー啓発…今、私たちができることは?

日本におけるオーバーツーリズムの現状と影響

オーバーツーリズム、具体的に日本で何が問題?

環境負荷、住民生活への影響、ゴミ問題など。

日本におけるオーバーツーリズムの現状と影響について見ていきましょう。

特に、観光客に人気の都市、京都の事例を中心に解説します。

✅ コロナ禍後の観光客増加に伴い、京都ではオーバーツーリズム問題が深刻化しており、特に公共交通機関の混雑が地域住民の生活に悪影響を与えている。

✅ 京都市はバスの混雑緩和のため、地下鉄利用を促進する施策を講じているが、地下鉄路線の不足や建設の難しさ、コストの問題から、抜本的な解決には至っていない。

✅ 観光客の集中する時期や、埋蔵文化財の存在など、京都市が抱える特有の事情が交通インフラ整備を困難にしており、今後の対策が求められている。

さらに読む ⇒同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部出典/画像元: https://globalcommunications.doshisha.ac.jp/cosmos/report/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E5%95%8F%E9%A1%8C-%E2%80%95%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%8C%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E5%AE%9F日本でもオーバーツーリズムが深刻化している現状がよく分かります。

特に京都の事例は、私たちが直面している問題の縮図と言えるかもしれません。

日本においても、インバウンド需要の回復とともにオーバーツーリズムが深刻化しています。

観光客の急増により、環境負荷の増大、地域住民への影響、ゴミ問題、交通混雑、人手不足といった課題が顕在化しています。

特に、京都市では、観光客の増加が不動産価格の上昇を招き、住民の生活を圧迫する事例も報告されています。

また、公共交通機関の混雑、マナー違反、無許可での写真撮影なども問題となっています。

オーバーツーリズムは、観光客の増加による経済的な恩恵を打ち消す可能性もあり、観光業に依存する日本にとって早急な対策が必要です。

京都の観光客増加による住民への影響の話、他人事じゃないですね。旅行に行く時は、もっと色々なことを考える必要がありますね。

オーバーツーリズムに対する主な対策

オーバーツーリズム対策、何が重要?観光客分散、どうする?

分散化、料金調整、マナー啓発が重要。

オーバーツーリズムに対する主な対策について見ていきましょう。

具体的な取り組み事例を通して、持続可能な観光へのヒントを探ります。

公開日:2024/12/12

✅ 岐阜県白川村は、交通渋滞緩和のため、日本初のオーバーツーリズム対策総合サイト「白川郷すんなり旅ガイド シラカワ・ゴーイング」を公開しました。

✅ このサイトは、3ヶ月先までの駐車場混雑予想やライブカメラによるリアルタイムな状況把握、混雑回避ルートの紹介など、主に旅行前の情報収集に役立つように設計されています。

✅ 白川村は、観光客が責任ある行動をとる「レスポンシブル・ツーリズム」を推進し、観光と地域の暮らしの調和を目指しています。

さらに読む ⇒Livhub | サステナブルな旅や体験、ワーケーションなど「これからのLive」に出会えるメディア出典/画像元: https://livhub.jp/news/sustainability/shirakawa-going_202412.htmlオーバーツーリズムに対する対策として、様々なアプローチがあることが分かります。

情報公開や予約制など、テクノロジーを活用した対策が興味深いですね。

オーバーツーリズムに対処するためには、様々な対策が考えられます。

まず、観光客の分散化が重要であり、オフシーズンの魅力創出や分散型の観光促進が有効です。

また、料金設定による観光需要の調整や、マナー啓発も重要です。

多言語対応やAIチャットボットのようなICT技術の活用も、情報提供や集客に役立ちます。

白川郷では、マイカーを含む個人客の完全予約制導入や、防火対策の徹底などが行われ、地域住民と観光客双方の調和を目指しています。

レスポンシブル・ツーリズムや、持続可能な観光への転換も不可欠です。

白川郷の事例、面白いですね!テクノロジーを使って、観光客と地域住民が共存できるような仕組み作り、いいですよね。私も、旅行前にそういう情報をもっと積極的に調べたいと思いました。

持続可能な観光に向けて

持続可能な観光の鍵は?観光客と地域住民の何を両立?

相互理解と地域経済への貢献です。

持続可能な観光に向けて、私たちができること、そして今後の展望について考えます。

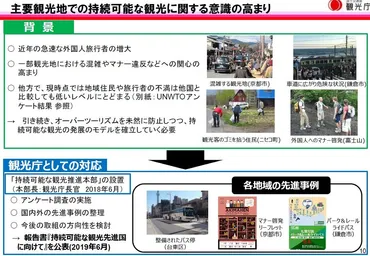

✅ 日本版 持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)は、オーバーツーリズムの問題とSDGsの採択を背景に、持続可能な観光への転換を目指して策定されました。

✅ JSTS-Dは、自己分析ツール、コミュニケーションツール、プロモーションツールとしての役割を持ち、地域の現状分析、ステークホルダーとの連携、持続可能な観光をアピールするために活用できます。

✅ JSTS-Dは、GSTC-Dをベースに4つのテーマ(マネジメント、社会経済、文化、環境)と47項目で構成され、持続可能な観光地としての国際的な基準を満たすことを目指しています。

さらに読む ⇒日本政府観光局(JNTO) - Japan National Tourism Organization出典/画像元: https://www.jnto.go.jp/projects/regional-support/resources/2827.html持続可能な観光の実現には、様々な関係者の協力が不可欠であることが分かります。

日本版 持続可能な観光ガイドラインの重要性も理解できました。

持続可能な観光を実現するためには、観光客と地域住民双方の利益を守るバランスが不可欠です。

そのためには、地域住民と観光客の相互理解を促し、地域経済への貢献を両立させる必要があります。

日本政府は高付加価値志向の誘致や地方誘客策を推進していますが、都市部と地方の格差を考慮した、抜本的な対策が急務です。

また、オーバーツーリズム発生の原因、環境保護と観光業の両立、有効な政策、観光客の役割、文化への影響、SDGsとの関連についても多角的に考察していく必要があります。

最終的には、観光のマイナス面を抑制し、観光客と地域住民が共に豊かさを享受できる観光の実現を目指すべきです。

持続可能な観光って、本当に大事ですよね。旅行者も、もっと意識して行動しないといけないな、と思いました。自分も、もっと色々なことを勉強して、旅行を楽しみたいです。

本日の記事では、オーバーツーリズムについて、その定義、世界と日本の事例、様々な対策、そして持続可能な観光の必要性について解説しました。

皆様も、旅行の際には、ぜひこの記事を参考に、持続可能な観光について考えてみてください。

💡 オーバーツーリズムは、観光客増加に伴う様々な問題。

💡 世界と日本で、様々な対策がとられている。

💡 持続可能な観光に向けて、関係者全体の協力が不可欠。