日本の人口減少問題とは?少子高齢化の現状と未来への影響を探る(?)少子高齢化がもたらす日本の未来

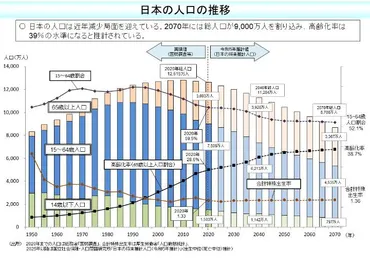

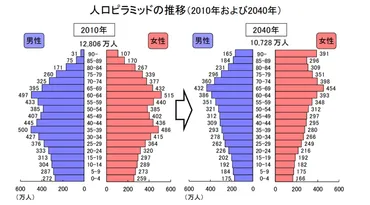

2050年を見据えた日本の人口問題。少子高齢化、地方の過疎化、価値観の変化が複雑に絡み合い、社会のあり方を揺るがす。結婚・子育てを取り巻く課題から、労働力不足、社会保障制度の持続性まで、多岐にわたる影響を詳細に解説。地方創生、多様な人材の活躍、Web広告など、具体的な対策と、持続可能な社会モデルへの移行に向けた取り組みを提示します。

労働、社会保障、そして価値観の変化

人口減少で何が起きる?社会はどう変わる?

労働力不足、社会保障、価値観の変化、貧困リスクの増加。

労働力不足や社会保障制度への影響、そして人々の価値観の変化が、人口減少によってもたらされます。

2025年問題も、その影響の一つです。

✅ 2025年問題は、団塊の世代が後期高齢者となることで労働力不足、社会保障費の増加、医療・介護体制の維持困難といった社会的な影響を及ぼす。

✅ 企業は、人材不足、後継者不足、ビジネスケアラーの増加といった影響を受け、採用競争の激化や廃業のリスクに直面する。

✅ 企業は、育児や介護と両立しやすい柔軟な労働環境の構築、多様な雇用形態の導入、育児・介護休業制度の充実など、離職率を下げるための対策を講じる必要がある。

さらに読む ⇒コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部出典/画像元: https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2024/04/2025.php労働力不足や社会保障の問題は、私たち一人ひとりの生活に直結する問題です。

今から対策を考える必要がありますね。

人口減少は、労働力不足、社会保障制度の持続可能性への影響、そして人々の価値観の変化をもたらします。

生産年齢人口の減少は、労働力不足を深刻化させ、企業の生産性低下や経済成長の鈍化を招きます。

社会保障制度は、年金、医療、介護の持続可能性が脅かされ、制度改革が不可欠となります。

人々の価値観も変化し、物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさや繋がりを重視する傾向が強まります。

単身高齢者世帯、特に女性の単身高齢者世帯の増加は、貧困リスクや孤独死といった問題も深刻化させます。

これらの変化に対応するため、高齢者や障害者など、多様な人々が活躍できる社会の実現を目指す必要があります。

労働力不足は、海外旅行にも影響が出てきそうですね。観光業の人手不足とか、心配です。

地方創生と地域創生の取り組み

人口減少対策の鍵は?地方創生、具体的に何する?

雇用創出、子育て支援、地域活性化!

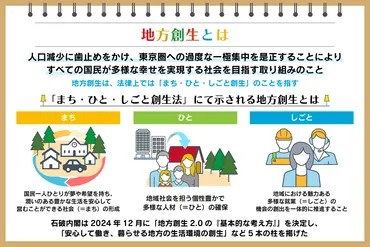

地方創生と地域創生の取り組みは、人口減少と東京一極集中の是正を目指し、地域経済の活性化、雇用創出、人口減少への歯止めを目指しています。

✅ 地方創生とは、人口減少と東京一極集中の是正を目指し、国民が幸せを追求できる社会を作る取り組みであり、「まち・ひと・しごと創生法」に基づいて国・都道府県・市町村が連携して推進されている。

✅ 地方創生の歴史は、1960年代の国土総合開発に始まり、2014年の「ローカル・アベノミクス」の下で本格化。少子高齢化による地方自治体の消滅危機への対応として、地方創生が政策の中心に据えられた。

✅ 地方創生は、「まち(地域社会の形成)」「ひと(人材確保)」「しごと(就業機会の創出)」を一体的に推進することを目指し、2024年10月に内閣総理大臣に就任した石破茂氏も積極的に推進することが想定される。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/15755320地方創生の取り組みは、地域活性化の重要な鍵となります。

Web広告の活用にも期待したいですね。

人口減少に対応するため、地方創生と地域創生の取り組みが重要になります。

2014年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、地域経済の活性化、雇用創出、人口減少への歯止めを目指しています。

地域創生の目標は、地域に仕事を作り、人の流れを促進し、結婚・出産・子育てを支援し、時代に合った地域づくりを実現することです。

子育て支援の強化、雇用の創出、地域活性化、移住・定住の推進など、具体的な対策が求められています。

具体的には、保育施設の拡充や教育費の支援、企業誘致による雇用創出、地域資源を活用した観光振興などが挙げられます。

Web広告を活用した人口減少対策も進んでおり、効果的な広告配信が重要となります。

地方自治体は、これらの対策を総合的に講じることで、自律し持続可能な社会創生を目指します。

地方創生と地域創生の取り組み、素晴らしいですね! 移住促進のCMとか、もっと増えてほしいです。

2030年問題への対応と持続可能な社会の実現

2030年問題、企業は何すべき? 生産性向上?

技術革新、労働力確保、職場環境改善!

2030年問題は、少子高齢化による労働力不足や社会保障費増大など、深刻な社会問題を引き起こすとされています。

企業はそれに対応する必要があります。

公開日:2024/08/28

✅ 2030年問題とは、高齢化による人口構造の変化と労働人口の減少により生じる社会問題の総称で、特に人材不足、業績悪化リスク、グローバル基準への対応などが企業に影響を与える。

✅ 2030年には高齢化率が30.8%に達し、医療・介護業界では高齢者の増加と労働力不足が深刻化、その他の業界でもグローバル化対応が急務となる。

✅ 企業は人材獲得競争の激化、ノウハウの消失、国内市場の縮小に対応するため、企業価値向上、DX推進、グローバル人材の育成などの対策が必要となる。

さらに読む ⇒HR Trend Lab【マイナビ研修サービス】出典/画像元: https://hr-trend-lab.mynavi.jp/column/management-strategy/7044/2030年問題への対応は、企業だけでなく、私たち一人ひとりが意識して取り組むべき課題ですね。

2030年問題は、少子高齢化による労働力不足や社会保障費増大など、深刻な社会問題を引き起こすとされています。

企業は、技術革新や生産性向上、外国人労働者や高齢者の積極活用、職場環境の改善などを通じて、これらの課題に対応する必要があります。

医療業界では、医療従事者の育成や研修の充実、オンライン化や予防医療へのシフトが不可欠です。

人口予測は、出生率、死亡率、移民の三要素に基づいており、国連と健康指標評価研究所では、推計手法の違いから結果に差異が生じます。

これらの違いを理解し、多様な視点から人口問題に向き合うことが重要です。

持続可能な社会モデルへの移行を目指し、一人ひとりが多様性や共生を尊重し、地域社会を活性化する意識を持つことが求められます。

2030年問題か… 医療業界の課題にも、もっと注目が集まるといいですね。

本日の記事を通して、日本の人口減少問題の現状と将来展望、そして私たちがどのように向き合っていくべきか、考えるきっかけになれば幸いです。

💡 少子高齢化は、日本の人口構造を大きく変え、社会全体に影響を与えます。

💡 様々な要因が複雑に絡み合い、課題解決のためには多角的な視点が必要です。

💡 地方創生や2030年問題への対応など、具体的な対策が求められています。