佐渡島の食文化とお正月文化:多様な食と伝統芸能の魅力とは?佐渡島の多様な正月文化:お雑煮、あんこ餅、そして伝統芸能

佐渡島の多様な食文化と伝統芸能の世界へ!お雑煮から能楽、鬼太鼓、春駒まで、地域色豊かな正月文化を紹介。あんこ餅が一般的な佐渡島でのお雑煮事情や、地区ごとの個性あふれる祭り、人形芝居など、その魅力を紐解きます。江戸時代から続く豪華な年取り肴も見逃せない!佐渡島と新潟県の奥深い食文化と伝統に触れる旅へ。

佐渡島の伝統芸能:多様性の源泉

佐渡島で根付く伝統文化とは?

能楽、佐渡おけさ、多様な文化の融合。

佐渡島には、能楽や鬼太鼓など、数多くの伝統芸能が受け継がれています。

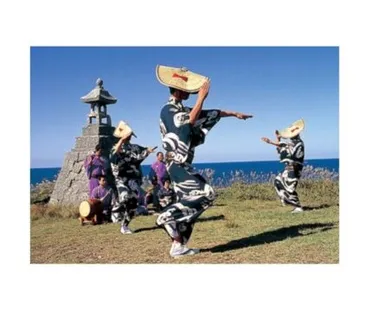

その中でも特に有名なのが、佐渡おけさです。

✅ 佐渡おけさは、九州のハイヤ節を起源とし、船乗りによって佐渡に伝わった座敷唄が盆踊唄、そして金山での作業歌として発展したものです。

✅ 1924年に民謡団体「立浪会」の村田文三の歌声によって「正調佐渡おけさ」として広まり、日本を代表する民謡となりました。

✅ 哀愁を帯びた節と洗練された踊りが特徴で、佐渡観光の重要な要素の一つです。

さらに読む ⇒オーガニックアイランド佐渡|Official site出典/画像元: https://oi-sado.com/2021/12/29/%E3%80%90%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BD%90%E6%B8%A1%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%80%919%E4%BD%90%E6%B8%A1%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E6%96%87%E5%8C%96-%E4%BD%90%E6%B8%A1%E3%81%8A/佐渡おけさは、哀愁を帯びた節と踊りが本当に魅力的ですよね。

私は旅行に行った際に、佐渡おけさの踊りを観て、感動しました。

佐渡島は、日本の縮図とも言えるほどの多様な伝統文化が根付いています。

貴族文化、武家文化、町人文化が融合し、独自の発展を遂げてきました。

その代表的なものが能楽で、全国的にも珍しく能が生活に根付いています。

佐渡代官による能楽師の招聘が普及に大きく貢献し、神事能として村人に親しまれました。

また、佐渡おけさは、九州のハイヤ節をルーツとし、民謡団体「立浪会」による「正調佐渡おけさ」が全国的に有名です。

佐渡おけさ、素晴らしいですよね!旅の途中で、地元の文化に触れるのは、本当に贅沢な時間ですよね。佐渡にはぜひ行ってみたいですね!

佐渡島に根付く多様な伝統芸能

佐渡の伝統芸能、鬼太鼓以外にどんなものがある?

花笠踊り、春駒、人形芝居など多様な芸能。

佐渡島には、鬼太鼓、佐渡おけさ、花笠踊りなど、多様な伝統芸能が根付いています。

これらの芸能は、地域の人々の生活に深く根ざし、祭りや行事で披露されています。

✅ 佐渡には多様な伝統芸能が根付き、代表的なものに、集落の厄払いや五穀豊穣を願う「鬼太鼓」、全国的に知られる民謡「佐渡おけさ」、五穀豊穣を祈願する「花笠踊り」、正月や祝いの席で披露される「春駒」、人形芝居などがある。

✅ 「鬼太鼓」は、島内約120地区でそれぞれ異なる踊りや太鼓の打ち方で披露され、門付けも行われる。毎年5月には「佐渡國鬼太鼓どっとこむ」が開催され、様々な鬼太鼓を観覧できる。

✅ 「佐渡おけさ」は九州の民謡を起源とし、哀調を帯びた節と優雅な踊りが特徴。「花笠踊り」は五穀豊穣を祈願し、踊り手が花笠をかぶって踊る。「春駒」は木製の馬の首にまたがり舞うもので、門付けで披露される。人形芝居には三種類ある。

さらに読む ⇒公益社団法人 能楽協会 公式サイト出典/画像元: https://www.nohgaku.or.jp/journey/media/sado_traditional_culture鬼太鼓は各地区で踊りや太鼓の打ち方が違うなんて、興味深いですね!佐渡島には本当に多様な伝統芸能が残っているんですね。

それぞれの芸能に、地域の方々の想いが詰まっているのでしょう。

佐渡島では、集落の厄払い、五穀豊穣などを願う「鬼太鼓」が、約120地区でそれぞれ異なる踊りや太鼓の打ち方で受け継がれています。

踊りの型は五つに分類され、各地区の祭りで披露されるほか、門付けとして家々を回り、祝儀を受けます。

両津地区の久知八幡宮で行われる「花笠踊り」は、五穀豊穣を祈願する芸能で、早乙女姿の子どもたちが色とりどりの笠をかぶり、室町時代から続く踊りを披露します。

さらに、木製の馬の首にまたがり祝いの言葉を述べる「春駒」は、豊作や大漁を願う門付けとして正月などに披露されます。

乗馬型と手駒型があり、相川地区の乗馬型は、金山で活躍した人物の顔を模した面が特徴です。

「説教人形」「文弥人形」「のろま人形」と3種類の人形芝居も存在し、一人で一体の人形を操る一人使いが特徴です。

鬼太鼓、色々な種類があるんですね!それぞれの地域で受け継がれてきたものって、やっぱり素敵ですよね。旅行で色々な場所に行って、色々な鬼太鼓を見てみたいですね!

新潟県の正月料理:地域性と家族の絆

新潟の正月料理、何が特別?江戸時代からの伝統料理とは?

年取り肴!鮭やのっぺ等、地域色豊かな料理。

新潟県では、大晦日から正月料理を食べ始める「年夜」の風習があり、地域や家庭によって様々な正月料理が受け継がれています。

公開日:2025/01/09

✅ 新潟県では、大晦日から正月料理を食べ始める「年夜」の風習があり、地域や家庭によって異なる正月料理が受け継がれている。

✅ 正月料理は、その土地の農漁業を反映しており、鮭やのっぺ、鮎など、地域ごとに異なる食材や調理法が用いられる。

✅ 特に鮭文化が根付く村上では、塩引き鮭を家長が調理し、家族の健康を願って「一のヒレ」を神様と先祖に供えるなど、鮭を大切にする風習がある。

さらに読む ⇒新潟文化物語 - 新潟の地域文化を紡ぎ繋げる出典/画像元: https://n-story.jp/topic/file-174/新潟県では、年取り肴を食べる風習があるんですね。

鮭を大切にする文化も素敵です。

それぞれの家庭で味が違うのも、面白いですね。

新潟県全体でも、地域ごとに多様な正月料理が代々受け継がれています。

大晦日から正月三が日にかけて、年取り肴と呼ばれる豪華な料理を食べる風習があり、これは江戸時代からの伝統です。

年取り肴には、鮭やブリなどの魚、具材や味付けが地域によって異なる郷土料理「のっぺ」などが並びます。

鮭文化で有名な村上では、塩引き鮭が正月の象徴であり、鮭を余すところなく食べます。

各家庭で具材や味が異なるのも特徴で、嫁いだ女性が故郷の味を持ち込んだり、家長が腕を振るう塩引き鮭の「一のヒレ」を神様やご先祖様にお供えする風習など、それぞれの家庭や地域ならではの文化が根付いています。

これらの正月料理は、地域の歴史や風習、そして家族の絆を繋ぐ大切な役割を果たしています。

新潟って、鮭のイメージが強いですよね!塩引き鮭を家長が作って、家族みんなで食べるなんて、素敵な文化ですね。家族みんなで旅行に行って、その土地のものを食べるのは、最高の思い出になりますよね!

本日は、佐渡島のお正月文化と伝統芸能についてご紹介しました。

多様な文化が根付く佐渡島、ぜひ一度訪れて、その魅力を体感してみてはいかがでしょうか。

💡 佐渡島では、地域によって異なるお正月の食文化が受け継がれ、あんこ餅を食べる習慣が一般的である。

💡 佐渡島には、能楽や鬼太鼓など、多様な伝統芸能が根付き、地域の人々の生活に深く根ざしている。

💡 新潟県では、大晦日から正月料理を食べ始める風習があり、鮭文化が根付いているなど、地域性豊かな食文化が特徴である。