オーバーツーリズムとは?原因と対策を徹底解説!(問題解決への道?)観光客増加による問題点と持続可能な観光への道

世界中で深刻化する「オーバーツーリズム」。観光客集中による混雑、環境破壊、住民生活への悪影響…その原因と対策を徹底解説!ベネチア、バリ、京都…各地の現状を具体的に示し、持続可能な観光への道を探る。AI技術活用や地域連携など、未来に向けた多様な取り組みとは?観光客、地域、事業者が共に考え、行動すべき課題を提示。

オーバーツーリズムの原因

なぜ観光地は混雑?オーバーツーリズムの原因は?

低価格化、観光客増、情報技術、マネジメント不足など。

京都市バス内でのスーツケース問題が、オーバーツーリズムの一つの側面を象徴しています。

観光客の増加に伴い、公共交通機関の混雑が激化しています。

公開日:2024/07/17

✅ 京都市バスの車内で、外国人観光客が大きなスーツケースを持ち込み、通路をふさいでいる写真がSNSで拡散され、物議を醸しています。

✅ 地元住民からは、スーツケースが邪魔でバスに乗車できなかったり、遅刻したりするなどの影響が出ており、京都市は大きな手荷物の持ち込みを呼びかけています。

✅ 旅行アナリストは、荷物を預けることへの不安や、アプリで手軽にバスを利用できるようになったことが背景にあると分析し、持ち込み制限などの規制を検討する時期に来ていると指摘しています。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/728221?display=fullオーバーツーリズムの原因として、様々な要因が複合的に作用していることがよく分かります。

問題解決には、多角的な視点が必要ですね。

オーバーツーリズムの原因は多岐にわたります。

移動手段の低価格化、観光客数の増加、情報技術の発達、観光地マネジメントの欠如などが挙げられます。

水際対策の緩和、LCCの普及、民泊の増加、円安、SNSの普及なども影響しています。

これらの要因が複合的に作用し、観光客の集中を加速させています。

例えば、京都では、公共交通機関の混雑、無許可での写真撮影、民泊やゲストハウスの増加などが問題となっています。

確かに、LCCとかSNSのおかげで、気軽に海外に行けるようになったのは嬉しいけど、色々な問題も出てくるんだよね。ちょっと考えさせられるな。

オーバーツーリズムへの対策

オーバーツーリズム問題、日本はどう対策?

混雑対策、分散化、マナー啓発、地域連携を推進。

ヴェネツィアの混雑度表示システムは、オーバーツーリズム対策の一例です。

観光客の分散化を図り、混雑緩和を目指す取り組みが進んでいます。

公開日:2019/06/19

✅ ヴェネツィアでは、観光客の混雑度を1から20の段階で表示するシステムを導入し、観光客による混雑状況を可視化している。

✅ 観光客の増加による混雑は、ヴェネツィアの住民にとって問題となっており、筆者は混雑を避けるために近隣のトレヴィーゾへ移動した。

✅ トレヴィーゾは、ヴェネツィアと比較して観光資源は少ないものの、混雑を避けられる場所として紹介されている。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/3981024/body/オーバーツーリズム対策は、世界中で様々な形で進められています。

地域の実情に合わせた対策が重要であり、今後の動向にも注目したいですね。

オーバーツーリズムに対処するため、世界各地で様々な対策が講じられています。

欧州では、ヴェネツィアでの入場料やクルーズ船の入港制限、バルセロナでの宿泊税の引き上げや短期賃貸サービスの規制強化などが行われています。

日本では、観光庁や地方自治体が連携し、混雑対策、分散化、マナー啓発、地域住民との協働を推進しています。

2023年には関係省庁横断の会議が開催され、対策パッケージが策定されました。

2024年度補正予算では、オーバーツーリズム対策に158億円以上が計上され、受け入れ環境整備、需要管理、分散化、マナー対策、地域連携を支援しています。

具体的には、京都の「とっておきの京都プロジェクト」、白川郷のイベント完全予約制導入、鎌倉市のパーク&ライド、奈良市の周遊ルート整備などが行われています。

AI技術を活用したマナー啓発ツール(Minutz)なども登場しています。

へー、ヴェネツィアの混雑表示システム、面白いですね!色々な対策が試されてるんですね。自分も旅行に行くときは、参考にしようと思います。

持続可能な観光に向けて

持続可能な観光、成功の秘訣は?

協力と配慮!地域・観光客・事業者の連携。

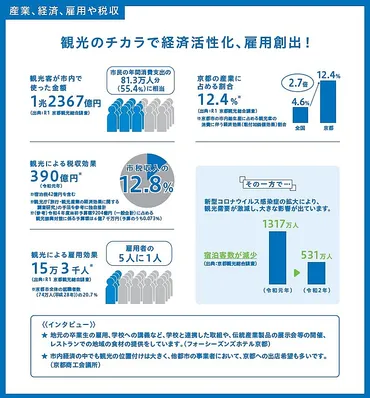

京都市は、オーバーツーリズム対策と少子高齢化対策を両立させ、持続可能な街づくりを目指しています。

観光の質向上と量的な拡大を両立させる取り組みです。

✅ 京都市は、オーバーツーリズム対策を最優先事項としつつ、少子高齢化に対応するため、観光の質を高めながら量も重視し、持続可能な街づくりを目指している。

✅ 分散化を推進し、観光エリアや時間帯を広げる情報発信や、市民と観光客が共に京都の街を尊重し合う「京都観光モラル」の策定などに取り組んでいる。

✅ 観光産業の脆弱性や人手不足を課題とし、観光関係者だけでなく市民への啓蒙活動も行い、観光を支える産業の強化と、市民の理解を深めることに注力している。

さらに読む ⇒トラベルボイス|観光産業ニュース(読者数No.1)出典/画像元: https://www.travelvoice.jp/20230125-152779持続可能な観光の実現には、地域住民、観光事業者、観光客が一体となり、協力体制を築くことが不可欠です。

SDGsの視点も重要ですね。

持続可能な観光を実現するためには、観光客の分散化、受け入れ体制の整備、地域住民との共生など、多角的なアプローチが求められます。

観光客は、マナーを守り、地域文化を尊重し、環境負荷の少ない行動を心がけることが重要です。

地域住民、観光事業者、観光客が協力し、持続可能な観光のあり方を模索する必要があります。

観光庁は、地域が主体的にあるべき姿を描き、実情に応じた対策を講じることを重視しており、「先駆モデル地域」として、京都、箱根、白川郷、西表島、阿蘇、佐渡などで具体的な対策を推進しています。

オーバーツーリズムは、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」にも関連する問題であり、多角的な視点からの対策が不可欠です。

観光客もマナーを守って、地域の人たちと仲良くできたら、もっと楽しい旅行になりそうですよね。持続可能な観光って、すごく大事だと思います。

本日の記事では、オーバーツーリズムについて様々な角度から解説しました。

持続可能な観光に向けて、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。

💡 オーバーツーリズムは、観光客の過剰な集中による様々な問題です。

💡 原因は、移動手段の低価格化、観光客数の増加、情報技術の発達など多岐にわたります。

💡 対策として、混雑緩和、分散化、地域住民との共生が重要です。