吉田の火祭りとは?富士山鎮火を願う、400年の歴史を持つ炎の祭りの全貌とは?富士山鎮火を願う、山梨県富士吉田市で開催される伝統のお祭り

富士山の麓で繰り広げられる圧巻の火祭り!日本三奇祭の一つ「吉田の火祭り」は、500年以上続く伝統と信仰が息づく。巨大な松明が燃え上がり、神輿が町を練り歩く姿は圧巻。富士山の鎮火を願う人々の祈りが込められた、神秘的な祭り。夏山シーズンの終わりに、炎の力と人々の想いを体感せよ!

💡 富士山の噴火を鎮めることを願う、400年以上続く伝統的なお祭りです。

💡 高さ3mにもなる大松明が100本以上焚かれ、幻想的な光景が広がります。

💡 神輿渡御やすすきの玉串を使った行事など、様々な伝統行事が行われます。

それでは、富士山鎮火を願う吉田の火祭りについて、詳しく見ていきましょう。

富士山の鎮火を願う、壮大な炎の祭り

富士山の夏を締めくくる「吉田の火祭り」、その目的は?

富士山の噴火鎮静と夏山シーズンの終わり。

富士山の鎮火を願い、毎年8月に山梨県富士吉田市で開催される吉田の火祭り。

その起源は400年以上前に遡り、富士山信仰と深く結びついています。

今回は、その歴史と魅力を紐解いていきます。

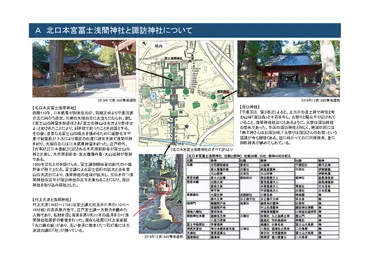

✅ 北口本宮冨士浅間神社は富士山信仰に基づく神社で、110年に創建され、毎年8月に吉田の火祭りを行っている。この祭りは400年の歴史があり、富士山の雪代被害を機に上吉田に移住した御師が始めたと推測されている。

✅ 吉田の火祭りでは、3mもの巨大松明が焚かれ、2種類の神輿(富士山型と明神型)が使用される。祭りの運営は祭典世話人が担っており、氏子地域在住、既婚男性、持ち家、42歳以下などの条件がある。

✅ 記事では、神職の田邉氏へのインタビューを通して、神社の歴史、吉田の火祭りの起源、祭りの詳細について紐解いている。諏訪神社も同じ境内にあるが、明治時代に浅間神社の摂社となった経緯がある。

さらに読む ⇒オマツリジャパン出典/画像元: https://omatsurijapan.com/blog/interview-yoshidanohimatsuri/北口本宮冨士浅間神社を中心に、様々な場所で開催されるんですね。

神社の歴史や祭りの詳細について、深く知ることができそうです。

古くから「日本三奇祭」、近年は「日本10大火祭り」にも数えられる「吉田の火祭り」(鎮火祭)は、山梨県富士吉田市で毎年8月26日と27日の2日間にわたって開催されます。

富士山の噴火を鎮めることを願い、夏山シーズンの終わりを告げる行事として、富士山信仰と深く結びついています。

祭りの主な開催場所は北口本宮冨士浅間神社、富士吉田市上吉田本町通り、および市街地全体です。

26日は宵祭り、27日は本祭りと呼ばれ、それぞれ異なる内容が催されます。

へえ、400年も歴史があるんですね!富士山を見ながら、そんなお祭りがあるなんて、すごく興味深いです!

伝統と歴史が織りなす、祭りの起源

吉田の火祭りの起源は何?富士山の噴火鎮める儀式?

500年以上前、噴火鎮火の儀式として始まった。

吉田の火祭りは、400年以上続く富士山鎮火の願いを込めたお祭りです。

富士山信仰と御師町のデザインが反映され、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

その起源と歴史的背景を探ります。

✅ 「吉田の火祭り」は、400年以上続く富士山の鎮火祭で、富士山信仰と御師町のデザインが反映されており、国の重要無形民俗文化財に指定されている。

✅ 祭りは8月26日と27日に開催され、神輿の渡御や松明の点火、高天原での神事など、古来の民間信仰を色濃く継承する祭礼が行われる。起源には伝説があり、富士山信仰の変化とともに人々の間で形を変えてきた。

✅ 富士講の聖地として栄えた上吉田では、富士山信仰の広がりと共に、巡礼登山が盛んに行われ、現在も多くの人々が祭りに参加している。

さらに読む ⇒芸術教養学科WEB卒業研究展出典/画像元: https://g.kyoto-art.ac.jp/reports/2533/起源は500年以上前ですか、驚きです。

様々な伝説が残っているのも興味深いですね。

富士山信仰の深さを感じます。

吉田の火祭りの起源は500年以上前に遡り、上吉田の町ができた1572年の資料にも祭りの様子が記されています。

富士山の噴火を鎮めるための「鎮火の儀式」として始まったという説が有力です。

特に富士山信仰を広めた「御師」や「富士講」の存在が祭りを大きくし、人々の信仰を深める役割を果たしました。

祭りには様々な起源伝説が残り、白い蛇神や竜が上吉田の街を巡るという伝説、西念寺の僧が竜を作り燃やしたという伝承、建御名方神が松明を燃やして戦ったという説などがあります。

富士山信仰の変化とともに、形を変えてきたんですね。上吉田の町ができた頃からお祭りがあったなんて、すごい。

次のページを読む ⇒

圧巻!大松明が彩る富士吉田の火祭り!400年続く伝統、神輿渡御、すすき祭り。火の粉を浴び、祈りを捧げる姿は圧巻。家族で楽しめる、安産祈願のお祭りです。