紅海の危機は国際物流に何をもたらしたのか?:フーシ派攻撃による影響と今後の展望?紅海危機による国際物流への影響 まとめ:紛争、航路変更、コスト上昇、サプライチェーンの混乱、そして今後の展望

紅海危機、世界の物流を揺るがす!フーシ派による攻撃で、アジア~欧州間の海上輸送は激変。スエズ運河は利用激減、喜望峰ルートへの迂回でコストと日数が上昇。サプライチェーンは混乱し、企業は在庫確保に奔走。海運各社の対応、代替ルート模索、そして今後の国際物流の課題とは? 安全、コスト、納期、すべてを両立させる戦略が問われる。

サプライチェーンへの影響:遅延、混乱、そして適応

紅海危機で、小売業は何を迫られている?

代替策検討と、コスト増・品薄リスクへの対応。

サプライチェーンへの影響は、世界経済に大きな混乱をもたらしています。

輸送の遅延やコスト増は、企業の経営を圧迫し、様々な影響を与えることになりました。

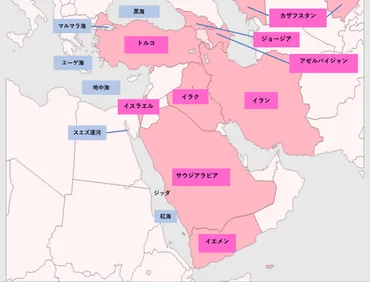

✅ イエメンのフーシ派による紅海での船舶攻撃の影響を受け、トルコでは海上輸送コストが2倍以上に高騰し、輸送日数が大幅に増加。特に中国やアジアからのコンテナ船の遅延が深刻化。

✅ カーゴ・パートナー・トルコ社は、欧州への国際輸送を中心に物流サービスを提供しており、メルスィン港を経由した陸上輸送ルートは輸送時間を短縮できる強みがある。紅海危機を受け、同社は顧客の要望に応じて陸路、空路、海路の最適なルートを提案。

✅ 影響を受けた製品はハイテク製品、電子製品、生鮮食品で、輸送時間の延長やスペース不足により、生産上の問題や品質劣化が発生。スエズ運河の運航は、一部の船籍を除き可能だが、保険未適用や喜望峰ルートへの変更によって、サプライチェーン全体に影響が出ている。

さらに読む ⇒ジェトロ(日本貿易振興機構)出典/画像元: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0903/5db72898f049eff4.htmlサプライチェーンの混乱は、様々な業種に影響を与えています。

特に、中国からの調達に苦慮している企業が多いようです。

今後の対応が重要になります。

紅海の不安定な情勢は、世界のサプライチェーンを混乱させ、特に中国からの商品調達に苦慮する小売企業が増加しました。

これらの企業は、在庫確保のために発注の前倒し、トルコやベトナムからの調達増、太平洋経由での輸送、航空便や鉄道利用などの代替策を検討せざるを得なくなりました。

しかし、これらの代替策は費用増を伴い、どの商品を優先して運ぶかという戦略的な判断が求められました。

春節を控え、季節商品の遅延による品薄も懸念され、企業は時間との競争を強いられています。

また、2023年11月以降の紅海危機は、トルコの物流とサプライチェーンにも大きな影響を与え、リードタイムの長期化とコスト上昇を招いています。

日本からの供給部品のリードタイムが約1ヶ月延長されるなど、製造業にも影響が及んでいます。

高級食材が手に入りづらくなったりするのも困りますね…。春節の時期に品薄になるのは、ちょっと勘弁してほしいです。

代替策とリスク管理:多様化する物流戦略

サプライチェーン混乱、どう対応?企業の生き残り戦略とは?

海空複合、在庫見直し、ハブ変更でレジリエンス強化。

企業は、サプライチェーンの強靭化を目指し、様々な対策を講じています。

デジタル技術を活用した物流戦略の再構築など、今後の展開に注目が集まります。

✅ 昨今の外部環境変化(地政学リスク、運賃変動、需要増、労働時間規制など)により、企業はサプライチェーンモデルの変革を迫られており、コスト削減、リスク軽減、企業価値向上を目指している。

✅ ある大手メーカーは、パンデミックによる物流コスト高騰やサプライチェーンの課題に対応するため、デジタル技術と革新的アプローチを用いて物流戦略を再構築し、EYの支援を得て物流コスト15%削減に成功した。

✅ EYは、包括的な物流変革を支援し、企業のサプライチェーンのレジリエンス強化、効率的なオペレーションの実現、情報に基づいた意思決定を可能にするデジタルケイパビリティ構築を支援している。

さらに読む ⇒Home | Building a better working world | EY – Global出典/画像元: https://www.ey.com/ja_jp/insights/supply-chain/how-a-manufacturer-gained-supply-chain-agility-by-land-air-and-sea企業がサプライチェーンのレジリエンスを強化するために、様々な対策を講じているのは良いですね。

デジタル技術の活用は、効率化に繋がりそうです。

海上輸送の遅延とコスト増に対応するため、荷主やフォワーダーは海空複合輸送へのシフト、在庫水準の見直し、ハブや寄港地の変更など、サプライチェーンのレジリエンス強化を迫られています。

アジア~地中海基幹航路ではリードタイムが2~3週間増加し、在庫運用難易度も上昇。

海運各社は配船調整や一般運賃値上げで需給を調整し、運用設計の巧拙がコスト差に直結する状況となっています。

中国から欧州への鉄道輸送も選択肢の一つですが、コスト増は避けられません。

日本企業A社の事例では、喜望峰ルートへの迂回で対応していますが、輸送日数の増加と運賃の高騰が発生しました。

新型コロナウイルス禍の教訓から、各社は在庫を増やしたり、仕入れ先を分散させるなどの対策も講じています。

リスク管理は重要ですね。色々な対策を講じているんですね。すごい。

長期的な視点:構造変化と今後の展望

紅海危機、国際物流はどう変わる?鍵は?

ルート多様化、在庫見直し、リスク監視!

長期的な視点では、国際物流の構造変化が起きています。

今後の展望を見据え、様々な変化に対応していくことが重要になります。

公開日:2023/12/20

✅ 紅海での緊張の高まりを受け、一部の海運会社がスエズ運河を回避し、喜望峰航路への変更を発表している。

✅ スエズ運河庁は、運河の航行は通常通りであることを発表し、影響を注意深く監視。喜望峰航路への変更による時間的ロスについても言及している。

✅ スエズ運河の利用減少はエジプトの経済に影響を与える可能性があり、今後も紅海周辺の状況が注目される。

さらに読む ⇒Crane1000出典/画像元: https://crane1000.com/major-shipping-companies-move-to-avoid-red-sea-route-suez-canal-authority-closely-monitors-impact/紅海危機の長期化は、国際物流の構造変化を加速させています。

安全、コスト、納期を両立させる運用設計が、今後の国際物流の鍵となるでしょう。

紅海危機は、単なる遅延問題から、国際物流のネットワーク再設計を迫る構造変化へと移行しています。

今後の国際物流においては、ルートの多様化、在庫政策の見直し、契約条件の最適化、リスク監視の強化、Sea-Airへの切り替え基準の明確化が重要となります。

海上輸送の遅延やコスト増は、スエズ運河の収入減少やイスラエルのエイラート港の閉鎖など、国家財政や港湾運営にも深刻な影響を与えています。

安全、コスト、納期を両立させる運用設計が、今後の国際物流における競争力の鍵となるでしょう。

最悪の場合、ホルムズ海峡の閉鎖という事態も懸念されており、原油価格の急騰を招く可能性も考慮する必要があります。

なるほど、色々な問題が複雑に絡み合っているんですね。長期的な視点も必要ということですね。

本日は、紅海での紛争が国際物流に与えた影響について解説しました。

今後の国際物流の動向に注目していきましょう。

💡 フーシ派による船舶攻撃が、紅海・スエズ運河ルートの安全を脅かし、国際物流に混乱をもたらした。

💡 航路変更、コスト上昇、サプライチェーンの混乱は、企業や消費者に大きな影響を与えた。

💡 長期的な視点での構造変化に対応するため、企業は多様な物流戦略とリスク管理を強化する必要がある。