オーバーツーリズム、今、私たちは何ができる?(問題点と対策を徹底解説?)観光客増加による問題と持続可能な観光への道

観光客殺到で地域が悲鳴!オーバーツーリズムとは?交通渋滞、ゴミ問題、景観悪化…その影響と対策を徹底解説!世界各地の事例から、日本の現状、持続可能な観光への道を探ります。ICT技術を活用した混雑分散、マナー啓発、地域住民との共存…未来の観光はどうあるべきか? SDGS目標11達成に向けた鍵とは?

世界と日本の事例:被害と対策

オーバーツーリズム、どこで問題? 日本と海外の具体的な事例は?

ベネチア、バルセロナ、京都、鎌倉など世界各地。

世界や日本の事例から、オーバーツーリズムの被害と対策について見ていきましょう。

公開日:2023/07/17

✅ インバウンド需要の増加に伴い、日本各地で「観光公害」と呼ばれる問題が発生しており、環境破壊、生活環境の悪化、交通渋滞などが課題となっている。

✅ 日本だけでなく世界各地の観光地でも同様の問題が起きており、観光客の増加、格安航空会社の普及、SNSによる情報拡散などが要因として挙げられる。

✅ 海外では、観光客増加による問題解決のため、宿泊施設の拡充、別荘購入による地価高騰への対策など、様々な取り組みが模索されている。

さらに読む ⇒Home - Global Research 海外都市計画・地方創生・SDGs出典/画像元: https://globalpea.com/229/ベネチアやバルセロナの対策は、それぞれ異なる状況に対応していますね。

日本も参考にできる点があるかもしれません。

世界各地で、オーバーツーリズムによる様々な問題が報告されています。

ベネチアではクルーズ船の増加、バルセロナでは住宅問題、バリやプーケットでは交通渋滞と環境破壊が深刻化しています。

日本では、京都や鎌倉といった都市部を中心に、公共交通機関の混雑、マナー違反、景観悪化といった問題が起きています。

これらの問題に対応するため、世界各地で様々な対策が講じられています。

ベネチアでは入場料導入やクルーズ船の制限、バルセロナでは宿泊税引き上げや短期賃貸規制といった対策が実施されています。

日本では、観光庁が「持続可能な観光推進本部」を設置し、地方自治体への支援や対策を推進しています。

鎌倉市ではパーク&ライドが、京都ではバス規制とマナー啓発が行われています。

色々な場所で問題が起きているんですね。でも、対策も色々と試されているみたいで、少し安心しました。

政府と自治体の取り組み:政策と技術の活用

オーバーツーリズム対策、ICT技術でどう変わる?

交通、入域管理、分散化をICTで強化!

政府や自治体は、オーバーツーリズムに対してどのような取り組みを行っているのでしょうか。

政策と技術の活用に注目します。

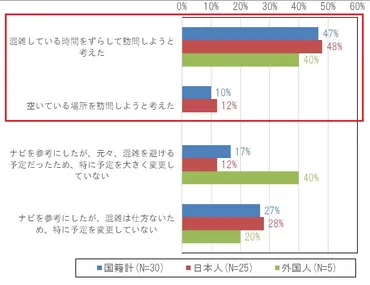

✅ 京都市は、2018年紅葉時期に嵐山で実施した観光需要分散化の実証事業の結果をまとめ、Wi-Fiアクセスデータを用いて観光需要を予測し、混雑を避けた観光を促した。

✅ 「嵐山快適観光ナビ」では、各エリアの観光快適度を表示し、混雑状況を予測して情報提供した結果、約5割の利用者が混雑時間帯を避けて訪問し、観光客が集中しやすいエリアのピーク時における減少が見られた。

✅ 同サイトの利用者の約40%が周辺エリアを訪問するなど、観光快適度とおすすめルートの提供が、行先変更を促し、回遊性の向上に繋がった。

さらに読む ⇒トラベルボイス|観光産業ニュース(読者数No.1)出典/画像元: https://www.travelvoice.jp/20190511-130691ICT技術の活用は、今後のオーバーツーリズム対策の鍵となりそうですね。

スマートシティの取り組みにも繋がりますね。

政府は2023年10月に「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」を発表し、観光客の集中に対する対策と地方への誘客促進を2本柱としています。

対策には、交通インフラの充実、入域管理、分散化、マナー違反防止などがあり、ICT技術の活用が積極的に検討されています。

具体的には、京都(嵐山)のスマートごみ箱、箱根のAIデジタルマップ、北海道美瑛町の混雑状況可視化リアルタイム配信などが紹介されています。

これらの事例は、クラウドカメラなどのICTツールが、オーバーツーリズム対策に有効であることを示唆しています。

観光客の分散化(観光地の分散、オフシーズンの魅力発信)、観光地の有料化・入場制限(事前予約制の導入、観光税の検討)、観光マナーの普及(多言語での情報発信、啓発活動)なども有効な対策として挙げられています。

ICT技術で、混雑状況がわかるのは便利ですね。事前に調べて、空いている場所に行きたいです。

未来への展望:持続可能な観光に向けて

オーバーツーリズム解決の鍵は?観光客と地域住民、どう両立?

環境保護、政策、意識改革、多角的な対策!

未来の持続可能な観光に向けて、私たちができること、そして、社会全体で取り組むべきことを考えていきましょう。

公開日:2024/07/23

✅ オーバーツーリズムとは、観光客の著しい増加が、地域住民の生活や自然環境、観光客の満足度に負の影響を与える状況を指し、観光公害とも呼ばれる。

✅ オーバーツーリズムは、住民への負荷(マナー違反、騒音、生活への支障など)や、観光客の満足度低下(ごみ、渋滞、混雑による体験の阻害)を引き起こす。

✅ オーバーツーリズムは、長期的な目線で見ると観光ビジネスの衰退を招く可能性があり、持続可能な観光業の実現には対策が必要である。

さらに読む ⇒GREEN NOTE(グリーンノート)|SDGsがすぐわかるニュースメディア出典/画像元: https://green-note.life/8491/持続可能な観光は、観光客だけでなく、地域住民、そして観光地全体の幸せに繋がると思います。

意識改革も必要ですね。

オーバーツーリズムの問題解決には、環境保護と観光業の発展の両立、有効な政策や取り組み、そして観光客自身の意識改革が不可欠です。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」とも関連し、持続可能な観光を実現するためには、観光客と地域住民双方にとって良い状態を維持するための対策が求められています。

観光客の急増により景観の悪化や地域住民への悪影響が生じる現象に対し、観光客の増加を抑制するだけでなく、マナー啓発、地域住民との共生、そしてICTツールの活用など、多角的なアプローチが必要です。

SafieViewerのような映像共有や検知機能を備えたクラウドカメラの活用も、観光地の状況をリアルタイムで把握し、混雑状況を分散化させる上で有効な手段となり得ます。

マナーを守り、地域の方々との共存を意識することが大切ですね。旅行をもっと楽しむためにも、心がけたいです。

本日の記事では、オーバーツーリズムについて、その現状、問題点、対策、そして未来の展望についてお伝えしました。

問題解決のために、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。

💡 オーバーツーリズムは、世界中で深刻化している問題である。

💡 経済と生活のバランスを考慮した、持続可能な観光が求められる。

💡 私たち一人ひとりの意識が、未来の観光のあり方を左右する。