インバウンド需要は回復?オーバーツーリズム対策と人流データ活用はどうなる?インバウンド需要とオーバーツーリズム、観光戦略の課題と対策

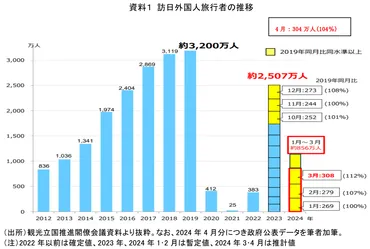

円安がインバウンド需要を加速!2022年以降のデータ分析で、為替レートと訪日者数の密接な関係が明らかに。過去最高の消費額を記録する一方、オーバーツーリズムという課題も浮上。観光客集中による問題に対し、人流データ活用や分散化、地域住民との共存が重要。持続可能な観光へ向けた、新たな戦略が求められる。

オーバーツーリズム対策の成功事例と課題

オーバーツーリズム対策、成功事例は?北九州市の観光DXとは?

分散化、整備、共生が重要。北九州市はDXで集客と対策。

オーバーツーリズム対策の成功事例と課題について見ていきましょう。

地域住民との共存を目指した取り組みや、観光DXを活用した事例を紹介します。

様々な取り組みが行われています。

公開日:2025/02/19

✅ 2023年4月の入国制限解除後、観光客急増によりオーバーツーリズムが深刻化し、環境負荷、地域住民への影響、人手不足といった問題が顕在化している。

✅ オーバーツーリズム対策として、地域住民の生活への影響、ゴミ問題、交通混雑などの問題点が挙げられ、成功事例として京都府、広島県、香川県などの取り組みが紹介されている。

✅ 北九州市では観光DXを推進し、多言語AIチャットボットや電子クーポンの導入により、オーバーツーリズム対策と集客の両立を図っている。

さらに読む ⇒株式会社 ObotAI出典/画像元: https://obot-ai.com/column/10862/オーバーツーリズム対策として、観光客の分散化、受け入れ体制の整備、地域住民との共生が重要です。

北九州市のように、観光DXを推進している事例もあります。

参考になりますね。

オーバーツーリズム対策として、観光客の分散化、受け入れ体制の整備、地域住民との共生が重要です。

具体的な成功例として、京都府や広島県廿日市市、香川県小豆島などの取り組みが紹介されており、Minutzやチャットブリッジといったサービスも活用されています。

北九州市では、観光DXを推進し、多言語AIチャットボットの導入や電子クーポン配布を通じて、集客と対策の両立を目指しています。

また、観光庁や地方自治体も対策に乗り出しています。

イタリア・ベネチアでは、クルーズ船の増加や民泊の増加が深刻化し、住民デモに発展しました。

日帰り観光客の増加による地域経済へのプラスの影響が少ない点も課題です。

オーバーツーリズム対策、色々ありますね。観光客もマナーを守って、みんなが気持ちよく旅行できるのが一番ですよね。成功事例をもっと知りたいです。

人流データの活用による観光戦略の最適化

インバウンド対策、人流データ活用で何ができる?

観光客の動態を可視化し、効果的な戦略を立案!

人流データの活用による観光戦略の最適化について見ていきましょう。

人流データを活用することで、効果的な観光戦略を立案し、時期別の観光エリアの動態調査や、観光客の移動需要を把握できます。

公開日:2025/08/19

✅ リアルタイムの人流データ分析に役立つ無料のオープンデータについて、その活用方法、データ更新頻度、利点を解説しており、コストを抑えたい事業者に有用。

✅ 人流データは、GPS、Wi-Fi、交通機関の利用記録などから収集され、マーケティングや都市計画に活用可能。取得方法と、国土交通省やG空間情報センターが公開しているオープンデータについて説明。

✅ 無料GISソフトであるMANDARA、FalconEyeGIS、QGISを紹介。これらのソフトは、地図作成、編集、解析、視覚化など、GISに必要な機能を提供し、商用利用も可能。

さらに読む ⇒Bizcan出典/画像元: https://bizcan.jp/column/jinryudata-opendata/人流データは、観光客の動態を可視化し、効果的な観光戦略を立案するために非常に有効です。

ローソン河口湖駅前店の事例のように、国籍別の観光客の集中度を把握することも可能とのことです。

インバウンド需要への対応として、人流データの活用が重要性を増しています。

GIS(地理情報システム)を活用することで、特定の場所や時間帯における人流を詳細に分析し、観光客の動態を可視化することが可能です。

これにより、効果的な観光戦略を立案し、時期別の観光エリアの動態調査や、観光客の移動需要を把握することができます。

ローソン河口湖駅前店の事例のように、国籍別の観光客の集中度を把握することも可能です。

人流データの活用には、特別なツールは不要で、サブスクリプション型のクラウドサービスが主流であり、分析結果を他のアプリケーションやBIツールと組み合わせることで、より深い分析も実現できます。

人流データって、そんなにすごいんですね!GPSとかWi-Fiのデータから、色々なことがわかるんですね。旅行の計画にも役立ちそうです。

持続可能な観光への転換に向けて

円安とインバウンド増加、観光の課題は何?

オーバーツーリズムと、持続可能な観光への転換。

最後に、持続可能な観光への転換に向けて見ていきましょう。

オーバーツーリズムの問題解決、地方誘客の促進、地域住民との共存など、様々な課題に取り組む必要があります。

✅ オーバーツーリズムの問題が深刻化しており、特に都市部への観光客の偏在、過度な混雑、マナー違反による地域住民への影響が懸念されている。

✅ 2023年の訪日外国人旅行者数はコロナ前の79%まで回復し、旅行消費額は過去最高を記録したが、宿泊先は三大都市圏に集中する傾向が強まっている。

✅ 政府はオーバーツーリズム対策パッケージを決定し、混雑緩和策や地域住民との協働を推進。地方誘客の促進を含め、速やかな実行が求められている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/ld/340002.htmlオーバーツーリズムは、観光の持続可能性を脅かす深刻な問題です。

人流データなどを活用し、観光客の分散化や受け入れ体制の整備を進め、地域住民との共存を図る必要があります。

オーバーツーリズムの問題は、交通渋滞、騒音、治安悪化、住環境の悪化など多岐にわたります。

観光は経済的な豊かさや雇用創出といったプラスの面も持つ一方で、地域住民の生活への影響が問題視されています。

円安によるインバウンド需要の増加は、観光業界に大きな経済効果をもたらす一方で、オーバーツーリズムという新たな課題も浮上しており、持続可能な観光への転換が求められています。

今後は、人流データなどの活用を通じて、観光客の分散化や受け入れ体制の整備を進め、地域住民との共存を図る必要があります。

持続可能な観光、大切ですね。観光客も地域の人も、みんなが幸せになれるような観光の形を目指したいです。

本日の記事では、インバウンド需要とオーバーツーリズム、人流データ活用について解説しました。

持続可能な観光に向けて、様々な取り組みが必要だと感じました。

💡 円安はインバウンド需要を押し上げる一方、オーバーツーリズムという課題も生じている。

💡 人流データ活用は、観光戦略の最適化に役立ち、持続可能な観光には欠かせない。

💡 地域住民との共存を目指し、観光客分散化、受け入れ体制整備が求められる。