沖ノ鳥島の未来を守る!サンゴ礁再生と海洋調査で挑む日本の最南端の島は?沖ノ鳥島: 水没の危機と再生への挑戦

日本の最南端、沖ノ鳥島を守れ! 地球温暖化による海面上昇の脅威に立ち向かう、その保全への挑戦を追う。サンゴ礁再生、海底調査、海洋環境研究… 多角的なアプローチで、日本のEEZを守り抜く。未来への希望を託し、持続可能な島を目指す、熱き戦いの記録。

海洋調査による生態系の解明:いであの挑戦

沖ノ鳥島の深海調査、何がすごい? 新発見の秘訣とは?

AUVと環境DNAの組み合わせで多様な生物を発見!

いであは、自社開発のAUV「YOUZAN」を用いて沖ノ鳥島の生物相調査を実施しました。

深海でのAUVと環境DNA調査の組み合わせは、有効な調査手法です。

✅ いであが、自社開発のホバリング型AUV「YOUZAN」を用いて、沖ノ鳥島の生物相調査を実施し、日本未記録の生物を発見した。

✅ 海底観察と環境DNA調査を組み合わせ、水深によって生物の種組成が大きく異なることが判明。

✅ 深海でのAUVによる画像解析と環境DNA分析は、多様な生物相を効率的に把握するための有効な調査手法として評価されている。

さらに読む ⇒建設環境のトップコンサルタント|いであ株式会社出典/画像元: https://www.ideacon.co.jp/news/detail/20240508164732.htmlAUVによる海底調査と環境DNA調査の組み合わせは、効率的な生物相把握に役立つんですね。

ヨコヅナイワシの遺伝子検出など、新たな発見にも期待できます。

沖ノ鳥島周辺海域の海底地形と生物相を詳細に把握するため、株式会社いであは、海底地形調査、AUV(自律型無人探査機)による海底観察、環境DNA調査、採泥調査、生物調査を組み合わせた研究を実施しています。

深海という特殊な環境下で、AUVの画像解析と環境DNA調査を組み合わせることで、多様な生物相を効率的に把握することを目指しました。

2022年度の調査では、63種類の生物を確認し、2023年の調査では、採泥調査や生物調査を追加し、調査手法の組み合わせにより、生態系の一端を明らかにする上で重要な知見を得ています。

AUVと環境DNA調査を組み合わせることで、ヨコヅナイワシの遺伝子検出など、新たな発見もありました。

今後はROV調査なども加え、沖ノ鳥島周辺海域の豊かな生物多様性の解明を目指しています。

深海の調査って、ロマンがありますね!AUVと環境DNA調査の組み合わせ、すごい技術ですね。

地球温暖化と海洋:学術研究船「白鳳丸」の貢献

温暖化対策に不可欠な研究、具体的には何をしてるの?

黒潮調査、プランクトン調査、温室効果気体研究。

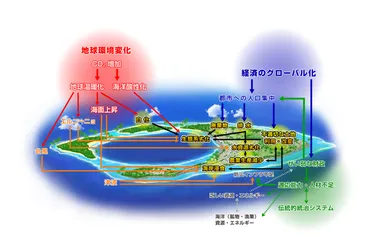

地球温暖化の影響は、沖ノ鳥島だけでなく、世界中の小島嶼国にとって喫緊の課題です。

国際的な連携と技術支援が求められます。

✅ 日本の最南端に位置する沖ノ鳥島は、地球温暖化による海面上昇で水没の危機にあり、その対策として、サンゴ礁の復元力を利用した生態工学技術の開発が重要である。

✅ この問題は、沖ノ鳥島だけでなく、他の環礁小島嶼国も共有する課題であり、技術移転による国際支援や、太平洋環境安全保障体制の構築も目指している。

✅ 東京大学を中心とした研究プログラムは、沖ノ鳥島の生態工学的維持技術の開発、小島嶼国への技術移転、および太平洋環境安全保障体制の構築を目指している。

さらに読む ⇒東京大学 海洋アライアンス出典/画像元: https://www.oa.u-tokyo.ac.jp/research/okinotorishima/index.html1992年から5年間行われた研究は、地球温暖化の実態を把握するために重要なものでしたね。

今も研究が進められていること、本当に素晴らしいです。

沖ノ鳥島を含む海洋環境の研究は、地球温暖化の影響を理解し、その対策を講じる上で不可欠です。

1992年から5年間、学術研究船「白鳳丸」を活用し、文部省特別事業として地球温暖化の海洋における実態と、温室効果気体の海洋収支を明らかにすることを目的とした研究が行われました。

黒潮の流量把握、植物プランクトン分布の調査、人工衛星データの活用など、多岐にわたる研究課題に取り組み、現在も温室効果気体収支評価、海洋内部の炭素物質メカニズム解明、海洋生態系への温暖化影響、海水準変動検証などの研究が進められています。

地球温暖化の研究は、世界中で必要不可欠な取り組みですね。具体的なデータを元にした研究、とても興味深いです。

沖ノ鳥島における地球物理観測と今後の展望

沖ノ鳥島で何の研究が?海洋環境保護の鍵は?

海洋環境計測やサンゴ育成など、多岐にわたる研究。

沖ノ鳥島は、地球物理観測基地としての役割も担っています。

地震観測やGPS観測を通じて、フィリピン海プレートの運動を検出する研究が行われました。

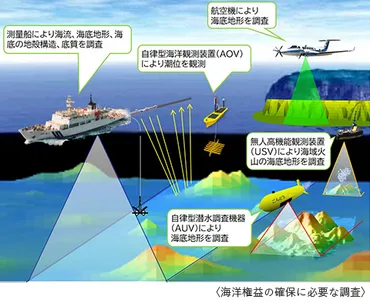

✅ 海上保安庁は、海における犯罪の取締り、領海警備、海難救助、環境保全、災害対応、海洋調査、船舶の航行安全などの活動に従事している。

✅ 沖ノ鳥島周辺で発見された「ゴジラメガムリオン地形区」は、海底拡大に伴う断層運動で形成されたドーム状の地形であり、地球上で確認された最大のメガムリオンである。

✅ ゴジラメガムリオン地形区は、その巨大さからゴジラにちなんで名付けられ、国際的な研究対象となっており、海底地形名の標準化も進められている。

さらに読む ⇒日本の最南端・最東端の国境離島 〜東京都 沖ノ鳥島・南鳥島〜出典/画像元: https://www.t-borderislands.metro.tokyo.lg.jp/interview/interview15.html海洋観測やサンゴの育成環境調査など、様々な研究活動が行われているんですね。

関係機関の連携による沖ノ鳥島の保全活動、今後も期待しています。

沖ノ鳥島は、領海・排他的経済水域の基線として重要な地理的価値を持つため、地球物理観測基地としての活用も行われてきました。

1989年から5年間、地震観測やGPS観測を通じてフィリピン海プレートの運動を検出する研究が行われました。

2000年代以降は、島の周辺の海洋環境計測、サンゴの育成環境調査など、海洋環境に関する研究が中心となり、海上保安庁海洋情報部の測量船に同乗し、沖ノ鳥島周辺の海洋観測や礁内環境計測を継続的に行っています。

これらの様々な研究活動と、水産庁によるサンゴ増養殖技術開発、東京都による漁場利用調査など、様々な関係機関の連携により、沖ノ鳥島の保全に向けた取り組みは今後も続けられます。

沖ノ鳥島が、様々な研究の拠点になっているんですね!最先端の技術と、素晴らしいですね。

沖ノ鳥島の保全は、日本の領土保全だけでなく、地球環境問題への取り組みとしても重要です。

未来に向けて、更なる発展を願っています。

💡 沖ノ鳥島は、地球温暖化と海面上昇により、水没の危機に瀕しています。

💡 サンゴ礁の再生や海洋調査、地球物理観測など、多角的な取り組みが重要です。

💡 関係機関の連携と、国際的な協力体制の構築が、沖ノ鳥島の未来を左右します。