日本列島の地質構造とは?中央構造線、フォッサマグナ、活断層、地震リスクについて解説?日本列島の地質構造:基礎知識から地震リスクまで

2000万年前からの日本列島の壮大な地質ドラマ!日本海拡大、中央構造線、フォッサマグナ…複雑な地質構造を徹底解説。活断層の活動と地震リスク、そして四国地方の最新評価まで。地質境界と活断層の違い、未来の地震予測に迫る!日本の地形を形作ったダイナミックな地殻変動を探求する。

中央構造線の活動と活断層

中央構造線のどこが危険?活断層と地質境界の関係とは?

活断層の活動度と場所が重要。一致しない場合も。

3つ目の章では、中央構造線の活動と活断層について解説します。

活断層の概念とその重要性について見ていきましょう。

✅ 記事は、様々な種類の「fw」(おそらく風化や地形に関する特定の現象を指す言葉)の研究と、特にa̎Rkfw(特定のタイプの「fw」)に焦点を当てている。

✅ a̎Rkfwの研究は、地形形成における役割や、他の地理的要因との関係を分析しており、rg(おそらく特定の地域)における影響についても言及している。

✅ 研究では、330mのCMP(おそらく特定の地形的な要素)におけるデータや、地形の形成過程でのa̎Rkfwの影響について分析しており、今後の研究の方向性を示唆している。

さらに読む ⇒地震本部出典/画像元: https://www.jishin.go.jp/main/koufu/99/wakayama.htma̎Rkfwという言葉は聞き慣れないですが、地形形成において、様々な形で影響を与えているのですね。

今後の研究が楽しみです。

中央構造線は、活断層として活動的または活動の可能性がある区間と、そうでない区間が存在します。

活断層とは、200万年〜12.5万年前以降にずれ動き、地震を引き起こす可能性のある断層のことです。

中央構造線の一部は活断層であり、その活動度(1000年あたりの変位速度)によってA〜C級に分類されます。

伊豆-小笠原列島の衝突やプレートの動きによって、地域ごとに異なる力の受け方をするため、活断層としての評価も区間によって異なります。

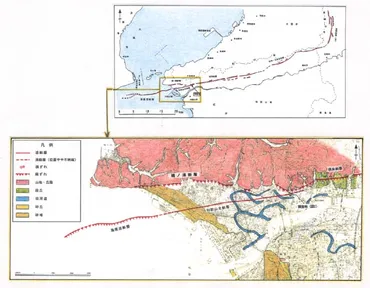

活断層としての位置は、地質境界としての位置と必ずしも一致せず、和歌山県の例では、活断層と地質境界が1500m離れて並走しています。

中央構造線は活断層として活動的な部分とそうでない部分があるんですね。活断層の活動度によって評価が違うのは、旅行プランをたてる上で注意しないといけないですね。和歌山県の例は興味深いですね。

中央構造線断層帯の活動と地震リスク

中央構造線断層帯、今後30年で大地震の可能性は?

四国で最大15%の確率でM6.8以上が発生。

4つ目の章では、中央構造線断層帯の活動と地震リスクについて詳しく解説します。

この断層帯が私たちの生活にどのような影響を与える可能性があるのか、見ていきましょう。

公開日:2022/12/05

✅ 中央構造線は日本最長の地質構造線であり、その中央部は「中央構造線断層帯」として「直下型地震の巣」として警戒されている。

✅ 中央構造線断層帯は、過去の断層活動の集積であり、近い将来地震を起こす可能性が非常に高いとされている。近畿地方から四国西部にかけての区間は活動度が高く、政府の地震調査委員会による評価が行われている。

✅ 中央構造線断層帯は、大分県まで延長され、全長444キロメートルにわたって再認定された。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20221213/se1/00m/020/059000c中央構造線断層帯は、10の区間に分けられ、詳細な分析が行われているのですね。

金剛山地や五条谷での地震発生の可能性も考慮する必要があるというのは、非常に重要な情報ですね。

文部科学省などは、大分県東部〜奈良県五條付近を「中央構造線断層帯」として評価対象としています。

この断層帯は、過去の活動時期の違いから10の区間に分けられ、各区間の最新活動時期、活動間隔、地震の規模などが詳細に分析されています。

例えば、金剛山地東縁区間ではM6.8程度の地震が、五条谷区間ではM7.3程度の地震が発生する可能性があります。

四国地域では、活断層の範囲が拡大され、地域評価によってM6.8以上の地震発生確率が推定されています。

四国地域では、今後30年以内のM6.8以上の地震発生確率は9-15%(中央値10%)と評価されています。

中央構造線は、地質境界と活断層の二つの側面を持ち、地殻変動によってずれ動かされるため、活動度や位置は時代や場所によって変化します。

中央構造線断層帯の地震リスクについて、詳しく解説していただきありがとうございます。四国での地震発生確率も、きちんと把握しておくべきですね。今後の旅行に活かしたいです。

日本列島の形成とフォッサマグナの地質

日本列島形成の鍵、フォッサマグナとは?

本州中央部の地溝帯、地層堆積の場所。

最後の章では、日本列島の形成とフォッサマグナの地質について、総括的に見ていきます。

公開日:2022/10/13

✅ ドイツ人地質学者エドムント・ナウマンが、明治時代に北海道を除く日本の地質図を初めて完成させ、フォッサマグナを発見・命名し、日本の地質学に大きく貢献した。

✅ フォッサマグナは日本列島の東西の地質事情を劇的に異ならせる重要な地質構造であり、糸魚川・静岡構造線(糸静線)を境界とする溝状の地形である。

✅ フォッサマグナの形成メカニズムは現在も研究されており、地震や津波、日本の将来を語る上で不可欠な存在として重要視されている。

さらに読む ⇒松岡正剛の千夜千冊出典/画像元: https://1000ya.isis.ne.jp/1720.htmlエドムント・ナウマン氏がフォッサマグナを発見したのですね。

日本列島の地質構造を理解する上で、非常に重要な人物ですね。

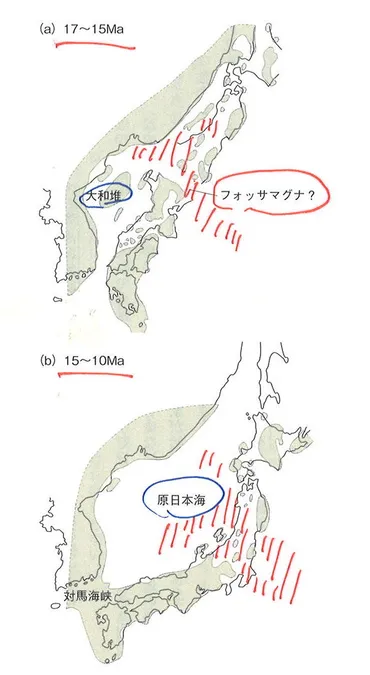

日本列島の形成は、約2000万年前から1500万年前の中新世に日本海が拡大したことに始まります。

日本列島は、沈み込み帯での「弧状列島」として形成され、火山活動が活発で、爆発型の成層火山が多く見られます。

本州中央部が落ち込み、海底地層が堆積した地域は「フォッサマグナ」と呼ばれ、新第三紀以降の地溝帯を形成しました。

フォッサマグナの西縁には糸魚川-静岡構造線があります。

フォッサマグナの北部では中新世の地層が厚く分布し、複雑な褶曲構造が見られます。

内村累層は、早期中新世の堆積岩で、褶曲し断層で分断され、地殻衝突を経て更新世まで再形成されました。

秋田―新潟油田褶曲帯と連続し、深層地下水は化石海水を起源とします。

フォッサマグナは、新第三紀の変動で中央構造線が分断された地域でもあります。

フォッサマグナが新第三紀の変動で中央構造線が分断された地域でもあるというのは、興味深いですね。旅行で訪れる際には、ナウマン氏の功績を思い出しながら、地質に意識を向けてみたいと思います。

本日は、日本列島の地質構造について解説しました。

中央構造線、フォッサマグナ、活断層、地震リスクなど、非常に重要なテーマが盛りだくさんでしたね。

💡 日本列島の地質構造は、約2000万年前からの日本海の拡大によって形成されたこと。

💡 中央構造線とフォッサマグナは、日本列島の地質構造を理解する上で重要な要素であること。

💡 地震リスクを理解し、日々の生活に活かすことが重要であること。