パリの地下鉄から学ぶ日本の働き方改革? 労働生産性、ジェンダー格差、自由のあり方とは?パリの地下鉄に見る自由と多様性、そして日本の課題

日本の労働生産性低迷とジェンダーギャップ拡大の根本原因を、フランス在住の作家、林巧氏がパリの地下鉄の風景と日本の現状を対比して考察。長時間労働と画一的な空気が、経済的停滞と社会の歪みを生むと指摘。自由と多様性を尊重するフランス社会のあり方を参考に、日本の課題解決への道筋を探る。林氏の視点は、日本の未来を切り開くヒントに。

自由と多様性が生み出す力:フランスの労働生産性

フランス高生産性の秘密は?自由な行動が鍵?

自由と多様性を尊重する文化が貢献。

本章では、フランスの労働環境に焦点を当て、自由と多様性がどのように高い労働生産性を生み出しているのかを解説します。

フランスの働き方改革の背景にある価値観を探ります。

公開日:2021/01/04

✅ フランス人は、バカンスを非常に重視し、休暇の計画に時間をかけ、休暇のために仕事をしていると言われるほどです。

✅ フランスは週35時間労働制を採用しており、日本よりも労働時間が短いが、労働生産性を高めるために、ワーキングシェアや労働時間短縮などの政策を推進しています。

✅ 労働時間短縮は、出生率の増加や生活の質向上にも繋がっていると考えられています。

さらに読む ⇒人材通信 - パフォーマンスの高い組織をつくる出典/画像元: https://jinzai.mypecon.com/?p=1808フランスでは、休暇取得を重視する文化が根付いており、短い労働時間でも高い生産性を維持しています。

その背景には、個人の自由や多様性を尊重する社会的な土壌があると考えられます。

フランスの労働生産性は日本の約1.6倍であり、OECD加盟国の中でも上位に位置しています。

その要因として、林氏は、フランス社会における自由と多様性を尊重する環境を挙げています。

具体的には、パリの地下鉄に見られるような、禁止事項が厳格に運用されず、個々人の自由な行動が尊重される文化が、生産性向上に寄与していると推測しています。

フランスって、バカンスのイメージありますよね! 休暇をしっかり取って、それでいて生産性が高いって、すごいですよね。日本も見習うべき点、多そうですよね!

自由な環境と生産性の関連性:パリの地下鉄から学ぶこと

パリ地下鉄の自由さ、日本の労働文化に見る問題とは?

自律性尊重と長時間労働・均一性の問題。

この章では、パリの地下鉄を事例として、自由な環境と生産性の関連性について深掘りします。

日本の現状と比較しながら、私たちが学ぶべき点を探ります。

✅ 著者は、パリの地下鉄の多様性と自由な雰囲気を対比させ、日本の閉塞感や同調圧力が労働生産性の低さ、ジェンダーギャップの大きさに繋がっていると指摘している。

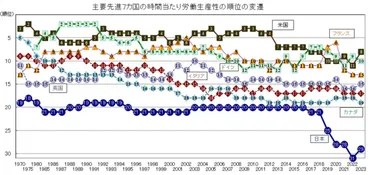

✅ G7諸国の中で日本の労働生産性は最下位であり、フランスは有給休暇が長くても高い生産性を維持している。日本の労働生産性はOECD加盟国の中でも低い水準にある。

✅ パリの地下鉄では、個人の自由が尊重され、多様性を受け入れる社会である一方、日本では「禁止と強制」が強いことが、働き方や社会のあり方に影響を与えているという分析がなされている。

さらに読む ⇒Yahoo!ファイナンス - 株価・最新ニュース出典/画像元: https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/9b23515c68a4c5c3099ba4363bd1e883d7da980a林氏は、パリの地下鉄に見られる個人の自由が、フランスの高い労働生産性を支える要因の一つであると考察しています。

一方、日本では「禁止」や「強制」が多く、それが創造性や多様性を阻害していると指摘しています。

林氏は、パリの地下鉄の例を挙げ、自由度の高さ、禁止や強制の少なさが、フランスの高い労働生産性と社会の活力につながっていると論じています。

無賃乗車などの一部の禁止事項を除き、個々人の自律性が尊重される環境が、結果として、高い生産性を生み出していると考えています。

彼は、長時間労働、均一性を求める日本社会のあり方が、経済的停滞と社会の歪みを生み出しているのではないかと問いかけています。

パリの地下鉄って、たしかに色々な人が自由に過ごしてますよね。日本だと、色々とルールがあって、ちょっと窮屈な感じがしますもんね。そういう違いが、生産性にも影響するってのは、面白い視点ですね!

日本社会への示唆:未来への提言

林巧氏が提唱する、日本の労働環境を変える秘訣は?

自由と多様性を尊重する社会への変化。

最終章では、これまでの考察を踏まえ、日本社会がこれから目指すべき方向性について提言します。

未来に向けて私たちが取り組むべき課題を示唆します。

✅ 著者は、パリの地下鉄の自由な雰囲気と、多様な人々がそれぞれのやり方で過ごす様子から、日本の閉塞感との違いを指摘し、これが日本の労働生産性の低さやジェンダーギャップの要因の一つであると考察している。

✅ 日本の労働生産性はG7で最下位であり、フランスと比較して圧倒的に低い。フランスは長く休んでも高い生産性を維持しており、OECD加盟国の中でも日本は下位に位置する。

✅ フランスの地下鉄では禁止事項は少ない一方、日本では車内での「禁止と強制」の多さが特徴的であり、これが自由な発想や多様性を阻害し、結果として長時間労働と低生産性、ジェンダーギャップにつながっていると示唆している。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_102858/林氏の提言は、日本の労働環境と社会構造を大きく変革する必要性を示唆しています。

自由と多様性を尊重する文化を醸成し、個々人の自律性を尊重する社会へと変化していくことが、日本の未来を切り開く鍵となるでしょう。

林巧氏の考察は、日本の労働環境と社会構造に対する示唆に富んでいます。

彼の視点は、日本の労働生産性の低迷とジェンダーギャップの拡大の根本原因を探る上で、自由と多様性を尊重する社会環境の重要性を浮き彫りにしています。

彼は、日本の現状を打破するためには、パリの地下鉄に見られるような自由さ、個々人の自律性を尊重する社会へと変化していく必要があると提言していると言えるでしょう。

日本ももっと自由な社会になれば、もっと面白いこと、色々なことができそうですよね。海外の人たちも、もっと日本を楽しめるようになるんじゃないかな。

本日は、林巧氏の考察を通して、日本の労働生産性とジェンダーギャップの問題について、フランスとの比較から学びました。

自由と多様性を尊重する社会が、未来を拓く鍵かもしれません。

💡 日本の労働生産性はG7最下位であり、ジェンダーギャップも深刻。

💡 パリの地下鉄に見る自由な雰囲気が、高い労働生産性に繋がる可能性。

💡 日本社会が目指すべきは、自由と多様性を尊重する社会。