フランスの少子化対策:歴史と現状、そして未来への示唆は?フランス、少子化対策の現状と課題

フランスの人口6860万人、その未来は? 2025年、政治・経済・社会が交錯するフランスを徹底分析。少子化対策で世界をリードするフランスの過去と現在を紐解き、出生率回復の秘訣に迫る。グラフとデータで可視化された、地方回帰、経済指標、対日貿易…そこから見えてくる日本の少子化対策へのヒントとは?

少子化対策の歴史と現状

フランスが少子化対策で成功した秘訣は何?

1993年以降の多角的な対策と支援。

ここでは、フランスの少子化対策の歴史と現状について詳しく見ていきましょう。

日本との比較も交えて考察します。

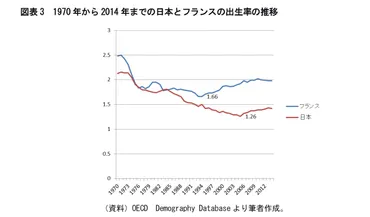

✅ フランスの少子化対策について、1970年からの出生率の推移と出産奨励政策を段階的に考察し、日本への示唆を探る。

✅ フランスと日本の出生率の推移は3つのフェーズに分類され、フランスは出産か就業継続かの二者択一からの脱却や「生物時計」に関する社会啓蒙が出生率回復に寄与した。

✅ OECD諸国では女性労働力率と出生率に直接的な関係は見られないが、日本では子育て期の女性の社会進出が出生率に正の影響を与えている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=52161?site=nliフランスの少子化対策は、長期的な視点で行われているのですね。

出生率が回復した背景には、社会的な変化があったのでしょう。

日本も参考にできる部分があると思います。

フランスは、1970年からの長期的な視点で少子化対策に取り組んできた。

1993年までは日本と同様に出生率の低下に苦しんだが、その後急速に回復し、現在も高い水準を維持している。

この少子化対策は、大きく3つのフェーズに分けられる。

第1フェーズ(第二次世界大戦後~1984年)では子育て支援策が導入され、第2フェーズ(1985年~1992年)には日本との出生率格差が拡大した。

第3フェーズ(1993年~現在)では、出生率が回復し、日本とは対照的な状況となった。

フランスの経験から、日本の少子化対策における新たな視点や気づきを見出すことが重要である。

フランスの対策は、日本にとって良いヒントになりそうですね。少子化対策には、長期的な視点と粘り強い取り組みが必要だと感じました。

経済と国際関係

仏経済、日本との貿易は?日本からの輸入超過が続く?

日本からの輸入が輸出を上回る状況が継続。

次に、フランス経済と国際関係について見ていきましょう。

経済指標や対日関係など、様々な角度から分析していきます。

✅ 2012年のフランス経済は、経済成長率0.03%、インフレ率1.28%、失業率10.23%と低迷し、政府債務残高のGDP比は90.2%と深刻な状況です。

✅ フランス政府は、財政改善のため年金制度改革法案を9月に提出予定で、満額受給のための納付期間延長や保険料引き上げを検討しています。

✅ 格付会社フィッチは、フランスの長期債務格付けを最上位から1段階引き下げ、経済の弱さと政府債務増大への懸念を示しました。

さらに読む ⇒フランス経済出典/画像元: https://finance.lifeplan-japan.net/index.php?%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%B5%8C%E6%B8%88フランスの経済状況は、日本にも影響を与える可能性がありますね。

政府債務や財政問題など、今後の動向を注視する必要があります。

フランス経済は、2022年から2024年にかけて様々な指標で変動を見せた。

実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、貿易収支、経常収支、外貨準備高、対外債務残高、為替レートなどが示されている。

対日関係では、日本との貿易額が示され、日本の輸出・輸入と収支の推移が2020年から2024年まで示されている。

日本からの輸入額が輸出額を上回る状況が続いている。

経済状況のデータは、旅行する上でも参考になります。為替レートや貿易収支なども、旅行計画に役立ちそうです。

女性活躍と出生率に関する考察

日本の少子化対策、フランスから学ぶ点は?

二者択一からの脱却と啓蒙活動。

最後に、女性活躍と出生率の関係について考察します。

様々な要因が複雑に絡み合っている問題ですね。

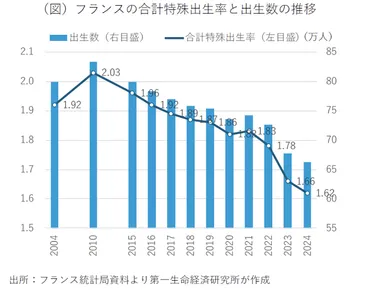

✅ 2024年の日本の出生数が70万人を割り込み、少子化対策のお手本とされるフランスでも出生率が低下。 フランスは手厚い家族手当などの対策で一時的に出生率が回復したが、近年再び低下傾向にある。

✅ 出生率低下の背景には、経済不安、価値観の変化、出産年齢の後ずれ、女性の経済的自立、計画外妊娠の減少、移民の流入減少など様々な要因が考えられる。

✅ フランスは育児休暇制度の見直しなど対策を試みるも、政局混迷で進展が見られず。 日本の少子化対策を考える上で、欧州諸国の出生率低下に関する詳細な研究が必要とされている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/465584.html女性労働力率と出生率の相関関係は、国によって異なるのですね。

日本のデータからは、子育て期の女性の社会進出が出生率に良い影響を与えていることがわかりました。

OECD諸国のデータ分析からは、女性労働力率と出生率に直接的な関係は見られないことが示されている。

しかし、日本の都道府県別のデータ分析からは、子育て期の女性の社会進出が進んでいる地域ほど出生率が高いという正の関係性が確認されている。

フランスは、「出産か、就業継続か」という二者択一社会からの脱却を達成し、社会的な啓蒙活動が出生率上昇に貢献した。

フランスの経験から、日本の少子化対策における新たな視点を見出すことができるだろう。

フランスの取り組みから、日本が学ぶことはたくさんありそうですね。少子化対策は、社会全体で取り組むべき課題だと改めて感じました。

本日の記事では、フランスの少子化対策について、様々な角度から考察しました。

少子化という課題に対し、多角的な視点を持つことが重要だと感じました。

💡 フランスの少子化対策は、長期的な視点と社会的な変化が重要です。

💡 女性活躍と出生率の関係は、国や地域によって異なり、多角的な分析が必要です。

💡 日本の少子化対策は、フランスの経験から多くの示唆を得ることができます。