大学教員の職種と役割とは? 助手の職務内容の曖昧性、キャリアパスを解説?助手の職務内容明確化による大学教育への影響

大学教員の多様な職務とキャリアパスを解説。教授、准教授、講師、助教、助手の役割と権限、そしてそれぞれの昇進ルートを詳述します。特に曖昧な職務内容だった助手の職務を明確化し、教育研究の質向上を目指す提言を紹介。大学教員制度の現状と課題、そして未来のキャリア形成に役立つ情報が満載です。

助手の職務内容の現状と問題点

大学助手の職務内容は曖昧?

明確化が課題です。

この章では、助手の職務内容の現状と問題点について解説します。

✅ この記事は大学教員の役職について解説しており、教授、准教授、講師、助教、助手それぞれの職務内容、権限、およびキャリアパスについて詳しく説明しています。

✅ 特に2007年の法改正によって新設された「准教授」と「助教」の違い、および「助教授」から「准教授」への名称変更による意味合いの変化について説明しています。

✅ さらに、常勤講師と非常勤講師、助教と助手といった類似の役職の違いについても言及し、大学教員の職階構造とそれぞれの役割を明確にしています。

さらに読む ⇒スタディサプリ進路(旧:リクナビ進学)/大学・短期大学・専門学校の進学情報出典/画像元: https://shingakunet.com/journal/column/5449/助手の職務内容に関する現状と、分野ごとの違いについて詳しく解説されていて、大変参考になりました。

具体的には、現状の助手は、将来の大学教員を目指す者、教育研究の補助を行う者、事務を担当する者など、職務内容が曖昧な状態です。

このため、教育研究を主たる職務とする者と、教育研究の補助を行う者を明確に区分することで、それぞれの職務内容を明確にし、大学教員のキャリアパスをより明確にすることを目指しています。

また、各分野における助手の実態には大きな違いがあり、理学系、工学系、農学系では、助手の多くが大学院に所属し、自らの研究や授業の担当を行っています。

一方、人文科学系、社会科学系、教育系では、助手の割合が少なく、事務担当者が多くを占めています。

保健系では、助手の割合が最も多く、診療業務に多くの時間を割いています。

助手の職務内容が曖昧っていうのは、色々な問題がありそうですね…。

助手の職務内容明確化による期待と教授、准教授の比較

教授と准教授の違いは?

役割と給与

この章では、助手の職務内容明確化による期待と教授、准教授の比較について解説します。

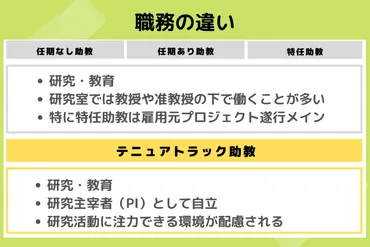

✅ 大学教員、特に助教の雇用形態には、任期あり、任期なし、特任助教、テニュアトラック助教など様々な種類があります。

✅ それぞれの助教の雇用形態は、任期、公募、職務の3つの点で異なり、中でもテニュアトラック助教は他の助教と比べて特徴的な雇用形態です。

✅ テニュアトラック助教は、任期内にテニュア審査に合格すれば、同大学内の任期のないポストに移行できる一方で、他の助教は任期付きのポストが多いことから、雇用不安定さという課題を抱えています。

さらに読む ⇒アカデミアノート出典/画像元: https://www.academianote.site/assistant-professor/助手の責任を明確化することへの期待や、教授と准教授の違いについて、詳しく分かりやすく説明されました。

これらの現状を踏まえ、助手の職務内容を明確化することで、大学教員の職務内容の透明性を高め、大学教育の質向上に繋げることが期待されます。

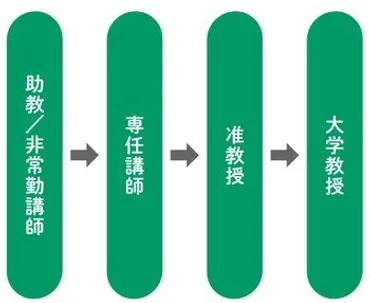

大学教員の職位は、教授、准教授、講師、助教があり、それぞれ昇格していくにつれて年齢や業績によって昇格します。

教授は職位としては一番上ですが、准教授との間に大きな差はなく、基本的には同僚です。

教授と准教授の違いは、教授の方が博士課程の指導や学部長などの役職を担う場合があること、給料が高いことなどです。

准教授から教授になるには、大学が定めた年数や業績などの条件を満たす必要があります。

大学によっては教授職の枠が決まっており、順番待ちになることもあるようです。

なるほど、職務内容を明確化することで、大学教育の質が向上するんですね!

大学教員の職階制度と役割

大学教員の職階は?

教授、准教授、講師、助教、助手

この章では、大学教員の職階制度と役割について解説します。

✅ 大学教員の職位には「教授」「准教授」「講師」「助教」があり、年齢、経験、論文や著書などの業績によって昇格していきます。

✅ 教授と准教授は、肩書きの違いはあれど、ほとんど差はありません。博士課程の指導や学部長などの役職を担う機会が多い点が主な違いですが、実際には准教授が博士課程の指導を行ったり、教授が学部長を「やりたくない」と感じるなど、職位による上下関係はそれほど厳しくありません。

✅ 准教授から教授へ昇格するには、大学ごとに定められた条件を満たす必要があります。具体的な条件としては、准教授としての勤務年数や年齢、学術論文の発表数などが挙げられます。教授の「イス」を争うようなことはなく、条件を満たせば昇格できるケースが多いですが、大学によっては教授職の枠数が限られており、順番待ちになる場合もあるようです。

さらに読む ⇒サードゼミ|現役大学教員による情報発信ブログ出典/画像元: https://third-seminar.com/university-faculty-positions/384/大学教員の職階制度と、それぞれの役割について、詳細にまとめられていました。

非常に分かりやすいです。

大学教員の職階制度は、教授、准教授、講師、助教、助手という主要な職階で構成され、それぞれが異なる役割と責任を担っています。

教授は最高職位として卓越した研究業績と教育能力が求められ、大学院生の指導や学内運営に携わります。

准教授は教授に次ぐ職位で、独立した研究者として認められ、大学院生の指導も行います。

講師は専任と非常勤の2種類があり、専任講師は准教授に準ずる職務を担当し、非常勤講師は特定科目のみ担当します。

助教は若手研究者のスタートアップポジションとして、授業担当や研究指導補助、独自の研究プロジェクトの遂行などを担当します。

助手は教育研究活動の支援を主な業務とし、実験補助やデータ整理、機器管理などを担当します。

特任教授・特命教授は、特定のプロジェクトや期間限定の教育研究活動のために招聘される職位で、企業での実務経験者や海外の研究者を迎え入れる際に多く用いられます。

日本の大学教員制度は、職階が法律で明確に定められており、近年では任期制やテニュアトラック制度の導入も進んでいます。

大学教員のキャリアパスって、色々あるんですね!

本日は、大学教員の職種と役割について解説しました。

職務内容を明確化することで、より良い大学教育が実現することを願います。

💡 大学教員の職種は、教授、准教授、講師、助教、助手で構成される。

💡 助手の職務内容は曖昧であり、明確化の提案が出されている。

💡 助手の職務内容を明確化することで、大学教育の質向上に繋がる可能性がある。