沖ノ鳥島を守れ!日本の最前線、絶海の孤島を守るための戦いとは?日本の果て、絶海の孤島 沖ノ鳥島の現状と未来への展望

日本の最南端、沖ノ鳥島。広大なEEZを守る絶海の孤島は、中国の脅威と海面上昇に直面する。厳しい環境ながら、護岸工事やサンゴ増殖で国土を守り、海洋調査で生態系を解明。学術研究拠点としても重要で、国内外にその意義を発信する。未来を照らす灯台、沖ノ鳥島の挑戦。

護岸工事とサンゴ増殖:島を守るための戦い

沖ノ鳥島を守る、日本の重要な取り組みとは?

護岸工事とサンゴ増殖による保全。

港湾施設の整備は、島の保全と資源管理、そして日本の海洋権益を守る上で、非常に重要な取り組みです。

✅ 国土交通省は、日本の海洋権益にとって重要な沖ノ鳥島において、船舶の係留や荷捌きを可能にする港湾施設の整備に88億円を充てる。

✅ 沖ノ鳥島は、満潮時には大部分が海面下に沈む絶海の孤島であり、周辺海域には天然資源も存在し、排他的経済水域も広大である。

✅ 中国海軍の活動活発化を受け、今回の港湾整備により、調査船などの活動効率化を図り、資機材の陸揚げ作業を時間短縮する。

さらに読む ⇒乗りものニュース出典/画像元: https://trafficnews.jp/post/125441護岸工事とサンゴ増殖、どちらも島の存続には欠かせない取り組みですね。

まさに、島を守る戦いです。

沖ノ鳥島を守るため、日本政府は様々な取り組みを行っています。

その一つが、護岸工事です。

これは、国連海洋法条約におけるEEZに関する規定に基づいています。

EEZを維持するためには、高潮位以上の陸地を維持することが不可欠であり、護岸工事は、そのための重要な手段です。

同時に、サンゴの増殖による生態工学的な島の維持・保全も進められています。

「低潮線保全・拠点施設整備法」に基づき、サンゴの増殖プロジェクトが積極的に行われています。

国土交通省関東地方整備局特定離島港湾事務所が中心となり、港湾施設の整備や護岸の補修など、島の保全と利活用のための事業が行われています。

これらの取り組みは、日本の領土保全だけでなく、学術研究の拠点としても重要な役割を担っています。

すごいですね!88億円もかけて港湾施設を整備するなんて。それだけ重要な場所ってことですよね!

海の調査:知られざる沖ノ鳥島の生態系

沖ノ鳥島調査、夜と昼で魚の種類に違いは?

夜は種類が多く、仔稚魚が豊富。

沖ノ鳥島の生態系を解明するための調査についてみていきましょう。

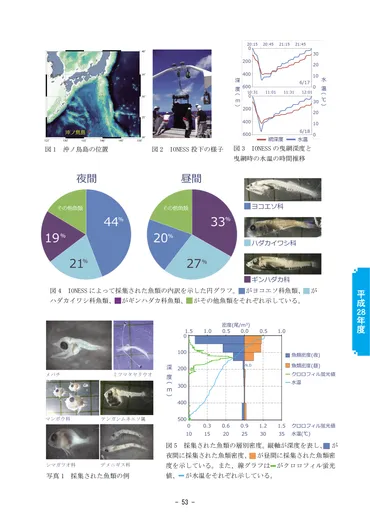

✅ 沖ノ鳥島周辺の低次生態系を解明するため、多層曳き可能な大型ネット(IONESS)を用いた調査を実施し、昼夜それぞれで魚類を採集した。

✅ 採集された魚類は仔稚魚が中心で、ヨコエソ科、ハダカイワシ科、ギンハダカ科が大部分を占め、水温が高いほど生物量が増加する傾向が見られた。

✅ 本調査により、沖ノ鳥島海域が有用水産種の生育場として利用されていることが明らかになり、得られた知見は資源管理や有効利用に活かされる予定である。

さらに読む ⇒東京都島しょ農林水産総合センター出典/画像元: https://www.ifarc.metro.tokyo.lg.jp/archive/26,20567,52,501.html仔稚魚が中心とのことですが、沖ノ鳥島の生態系を理解する上で、重要な知見が得られたのですね。

沖ノ鳥島周辺海域の低次生態系を解明するため、大型ネット(IONESS)を用いた曳網調査が実施されました。

2014年6月に行われたこの調査では、夜間と昼間にそれぞれ1回、深度500mから8層を調査しました。

その結果、夜間には8目18科690尾、昼間には8目21科349尾の魚類が採集され、主に仔稚魚が確認されました。

採集された魚類は、ヨコエソ科、ハダカイワシ科、ギンハダカ科が大部分を占め、大型魚類の餌として重要であることが示唆されました。

メバチやミツマタヤリウオなどの仔魚も採集され、沖ノ鳥島海域がこれらの仔魚の生育場として利用されていることが明らかになりました。

この調査結果は、沖ノ鳥島周辺海域の生態系を理解する上で重要な知見を提供し、今後の資源管理に役立つでしょう。

へえー、そんな調査が行われているんですね! 生態系って、奥深いですよね!

未来への希望:学術研究と国際的な取り組み

沖ノ鳥島、研究で何が明らかに?日本の未来照らす灯台とは?

サンゴや海洋生物の生態系解明、資源管理!

未来への希望を抱かせる、学術研究と国際的な取り組みについて見ていきましょう。

✅ 地球温暖化による海面上昇で水没の危機にある沖ノ鳥島と小島嶼国を守るため、生態工学技術の開発と国際的な技術移転を目指している。

✅ 沖ノ鳥島の維持技術開発として、サンゴの増殖、サンゴ礫の集積、固結による島の保全を図り、その技術を環礁小島嶼国へ国際支援のもとで移転することを目指している。

✅ 本プログラムは、技術開発だけでなく、太平洋環境安全保障体制の構築を目指し、産官学が連携して情報交換と議論を進めている。

さらに読む ⇒東京大学海洋アライアンス出典/画像元: https://www.oa.u-tokyo.ac.jp/research/okinotorishima/index.html学術研究の拠点としての役割も担っているんですね。

今後の沖ノ鳥島の発展が楽しみです。

沖ノ鳥島は、学術研究の拠点としても重要な役割を担っています。

サンゴの研究だけでなく、海洋生物の調査も行われ、その生態系の解明が進んでいます。

周辺海域の資源管理と有効利用も重要な課題であり、海洋調査の成果は、この課題への貢献が期待されます。

沖ノ鳥島での取り組みは、日本国内だけでなく、国際的にも意義のあるものとなっています。

今後も、島の保全と利活用に向けた多様な取り組みが継続的に行われることで、沖ノ鳥島は日本の未来を照らす希望の灯台となるでしょう。

素晴らしいですね! 国際的な取り組みで、未来が開けるっていいですよね!

本日は、日本の未来を照らす希望の灯台、沖ノ鳥島についてご紹介しました。

島の保全と発展を願うばかりです。

💡 中国の活動や環境問題など、様々な脅威に晒されている沖ノ鳥島について解説しました。

💡 島の保全と資源管理のための、様々な取り組みをご紹介しました。

💡 学術研究や国際的な連携など、未来への希望も示されました。