『京都オーバーツーリズム問題?観光客増加と市民生活の両立は可能?』「第4の観光革命」と京都の課題

記録的な観光客増に見舞われる古都・京都。オーバーツーリズムの深刻な問題と、その対策を徹底解説!混雑、生活への影響、交通インフラの課題… LCC台頭による『第4の観光革命』が背景に。観光特急バス導入、分散化、観光モラル策定など、市民との共生を目指す京都の挑戦とは? 未来の観光のあり方を模索する、持続可能な観光への取り組みに注目。

京都市の具体的な対策と課題

京都観光、バス新路線登場!混雑緩和の秘策とは?

観光特急バスで、主要観光地へ!

続いて、京都市の具体的な対策について見ていきましょう。

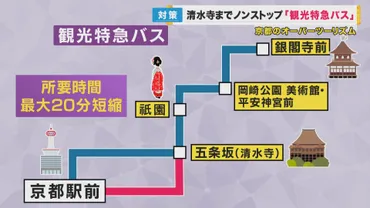

京都市は、オーバーツーリズム対策として「観光特急バス」の導入を発表しました。

✅ 京都市は、観光客の増加によるオーバーツーリズム対策として、観光客向けの「観光特急バス」を導入することを発表しました。

✅ この特急バスは、観光地のみに停車し、通常のバスよりも短い時間で目的地に到着できるようになります。料金は通常のバスの約2倍です。

✅ 特急バスの導入により、市バスの混雑緩和や市民と観光客の利用目的のすみ分けが期待される一方、道路の混雑や渋滞のリスクも懸念されています。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/240321-kyoto/観光特急バスは、良い対策になりそうですね。

市バスの混雑緩和に期待できますし、観光客と市民の利用をすみ分けることもできるかもしれません。

課題もありますが、まずは試してみて、改善していくことが重要ですね。

京都市はオーバーツーリズム対策として、観光客向けの「観光特急バス」を導入します。

これは、観光客に人気のスポットのみに停車し、京都駅から清水寺までノンストップで行ける便や、清水寺、祇園、平安神宮、銀閣寺に停車する便など、2つの路線が用意されています。

2024年6月から土日祝日に運行が開始され、所要時間は最大20分短縮、料金は市バスの約2倍の500円です。

この対策は、地元住民がバスに乗りにくくなる現状を改善し、観光客と市民の利用をすみ分けることを目的としています。

一方、増便による道路混雑や渋滞のリスク、そして観光客のマナー問題など、課題も残っています。

専門家は、観光客と地元住民のすみ分けが成功すれば、混雑緩和に繋がると分析しています。

また、複数人で乗り合い、タクシー待ち時間や料金を軽減する「乗り合いタクシー」の実証実験や、手ぶら観光を促進するため、観光客の荷物をホテルまで配送するサービスも導入されました。

これらの取り組みに加え、主要観光地のライブカメラ配信による混雑状況の発信や、中心部から離れた6つのエリア(京北、高雄、西京、大原、山科、伏見)の魅力を積極的に発信することで、観光客の分散を図っています。

なるほど、特急バスですか。いいですね! 観光客としては、短時間で観光地を回れるのは魅力的です。料金が少し高いのは仕方ないかな。

観光客と市民の共存を目指して

京都市、観光の未来はどう描く?市民と観光客、両者の幸せとは?

質の向上と持続可能な観光を目指す!

次に、観光客と市民の共存を目指す京都市の取り組みについてです。

オーバーツーリズム対策を最優先事項としつつ、少子高齢化に対応するため、外需を取り込む必要性も重視しています。

✅ 京都市は、オーバーツーリズム対策を最優先事項としつつ、少子高齢化に対応するため外需を取り込む必要性も重視し、観光の「量」と「質」の両立を目指している。

✅ 分散化による観光客の誘致や、観光客だけでなく事業者や市民を含めた「京都観光モラル」の策定による観光と市民の共生を図るとともに、市民への観光の重要性啓蒙活動も行っている。

✅ 観光産業の人手不足といった脆弱性を認識し、産業全体の意見集約と結束を強化することで、持続可能な観光と市民の暮らしを両立させることを目指している。

さらに読む ⇒トラベルボイス|観光産業ニュース(読者数No.1)出典/画像元: https://www.travelvoice.jp/20230125-152779「コロナ前の観光には戻さない」という方針、素晴らしいですね。

市民との共生を重視し、質の高い観光を目指す姿勢は重要です。

観光客と市民、双方にとって良い方向に向かうことを期待します。

京都市は、「コロナ前の観光には戻さない」という方針のもと、市民との共生を重視した観光振興を進めています。

オーバーツーリズム対策を最優先事項としつつ、少子高齢化を踏まえ、質の向上を図りながら観光客誘致も重要視しています。

京都市観光協会(DMOKYOTO)の赤星氏は、分散化による観光エリアの拡大や、時間帯の分散を促進し、近隣エリアとの連携も強化しています。

また、観光客だけでなく、事業者や市民全体で京都の街と観光を持続させるための「京都観光モラル」を策定し、市民への啓発活動も行い、観光の重要性を理解してもらう努力をしています。

入域人数の制限の必要性にも言及し、料金によるコントロールの可能性も模索しており、市民と観光客のメリットを分ける運用を検討しています。

観光事業者を結びつけ、産業としての団結力を高めることも重要視しています。

オーバーツーリズムの問題を解決するためには、地域連携による観光の質の向上、そして本物の体験を提供することが重要であると石崎教授は述べています。

分散化や時間帯分散、いいですね! 僕も、有名な観光地だけでなく、地元の人しか知らないような場所にも行ってみたいです。観光客だけでなく、地元の人も楽しめるような街になってほしいですね。

未来への展望

京都観光、経済効果と住民生活のバランス、どう実現?

分散化と質の高い観光体験が鍵。

最後に、未来への展望について見ていきましょう。

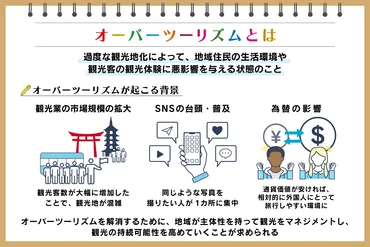

オーバーツーリズムとは、観光客の過度な集中によって、地域住民の生活環境や観光客の観光体験に悪影響を与える状態を指します。

✅ オーバーツーリズムとは、観光客の過度な集中によって、地域住民の生活環境や観光客の観光体験に悪影響を与える状態を指す。

✅ オーバーツーリズムは、新興国の観光需要増加、LCCの拡大、クルーズ観光の拡大などが背景にあり、ベネチアや京都など世界各地で問題となっている。

✅ オーバーツーリズムは、交通渋滞、騒音、民泊増加による住環境悪化、地域経済への影響など様々な問題を引き起こしており、観光庁や地方自治体は対策に取り組んでいる。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/15357805京都は、経済効果と市民生活のバランスを模索していますね。

時間帯の分散や、隠れた名所の活用など、具体的な対策も講じています。

質の高い観光体験を提供し、持続可能な観光を目指してほしいです。

京都は、観光客増加の経済効果と、地域住民の生活への影響という両側面の間で、バランスの取れた観光のあり方を模索しています。

観光客を歓迎しつつも、市民の生活の質を守り、歴史的・文化的な価値を維持することを目指しています。

そのため、時間帯の分散を促す「朝京都」「夜京都」の提案、隠れた名所の活用、手荷物預かりサービスの提供など、具体的な対策を講じています。

オーバーツーリズム対策として、観光客と地元住民のすみ分けを促進し、分散化による観光エリアの拡大、そして質の高い観光体験の提供が、今後の京都観光の鍵となります。

いろんな対策をしているんですね! いいですね! 今後も楽しみです。オーバーツーリズム問題が解決して、みんなが気持ちよく観光できるようになるといいですね。

本日の記事では、京都のオーバーツーリズム問題について解説しました。

観光客と市民が共に幸せに暮らせる街になることを願っています。

💡 記録的な観光客増加は、京都に様々な課題をもたらし、オーバーツーリズムという問題を引き起こした。

💡 京都市は、交通機関の混雑緩和や分散化、観光モラルの策定など、様々な対策を講じている。

💡 観光客と市民の共存を目指し、持続可能な観光のあり方を模索する京都の取り組みに注目したい。