米原駅の老舗駅弁『井筒屋』、惜しまれつつも駅弁事業から撤退へ?136年の歴史に幕を閉じる(?)湖国を代表する駅弁業者『井筒屋』の歴史と、駅弁事業撤退への決断

136年の歴史に幕。明治創業の老舗駅弁「井筒屋」が駅弁事業から撤退。滋賀県米原で愛された手作り駅弁「湖北のおはなし」の味は、時代と共に姿を消します。新幹線、嗜好の変化、コロナ禍…変化の波に翻弄されながらも、未来へ繋ごうとした軌跡。駅弁文化の終焉と、米原駅の将来への期待、そして、変わらず受け継がれる「ええもん」への想いを描く、感動の物語。

井筒屋の決断と苦悩

136年の歴史に幕!井筒屋の駅弁事業撤退、その理由は?

時代の流れに対応するため、2025年に撤退。

米原駅の駅弁業者『井筒屋』が、2025年2月28日をもって駅弁事業から撤退。

その決断に至るまでの苦悩と、創業者の思いに迫ります。

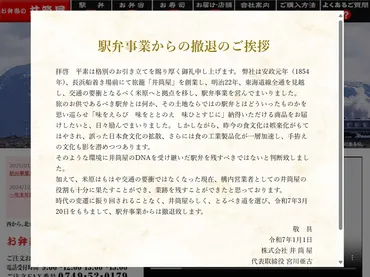

✅ 米原駅の老舗駅弁業者「井筒屋」が、2025年2月28日納品分をもって駅弁事業から撤退することを発表しました。8代目当主は、米原の交通の要衝としての役割が薄れたことや、食文化の変化を理由としています。

✅ 井筒屋は1889年に米原で駅弁の販売を開始し、1987年には米原名物の駅弁「湖北のおはなし」を発売するなど、長年駅弁事業を展開してきました。2024年には創業170年を迎えています。

✅ 北陸新幹線の延伸ルートを巡り、米原ルート案が再浮上していますが、現時点では可能性は低い状況です。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15572472井筒屋の宮川代表取締役は、136年間もの間、駅弁事業を支えてこられたのですね。

時代の変化に対応しながら、駅弁の味を守り続けるというのは、並大抵のことではないと思います。

井筒屋の代表取締役である宮川亜古氏は、江戸時代からの歴史、新幹線開通や国鉄民営化といった企業の転換期、そしてコロナ禍を乗り越えてきました。

ホテル勤務を経て家業を継ぎ、父から学んだ経験を活かし、駅弁の本来の味を理解してもらうこと、そして長く愛される「ええもん」を作り続けることへの思いを胸に、駅弁を守り、未来へ繋げようと奮闘しました。

しかし、時代の流れは変わり、井筒屋は2025年3月20日をもって駅弁事業から撤退することを決断しました。

2025年2月28日の納品をもって駅弁事業を終了することを発表し、136年の歴史に幕を閉じる決意をしました。

136年の歴史に幕、ですか…。駅弁事業撤退は残念ですが、時代の流れには逆らえない部分もあるのでしょう。 長い間、本当にお疲れ様でした、と言いたいですね。

撤退の理由とその後

井筒屋撤退の理由は?駅弁「湖北のおはなし」はどうなる?

手作りの文化と、駅の役割の変化。

井筒屋の撤退発表後、多くのファンが別れを惜しみ、販売終了日には長蛇の列ができたそうです。

その理由と、今後の展望について解説します。

公開日:2025/02/28

✅ 長年愛されてきた米原駅の駅弁「井筒屋」が、2月28日に販売を終了し、多くのファンが別れを惜しんだ。

✅ 明治時代から137年間販売され、一番人気の「湖北のおはなし」をはじめ、様々な駅弁が販売された。

✅ 販売終了日には、早朝からファンが行列を作り、用意された弁当は午前中に完売した。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST2X2JQLT2XPTJB00KM.html販売終了日に完売とは、井筒屋の駅弁がどれだけ愛されていたのかが分かりますね。

米原駅の重要性が高まる可能性もあるとのこと、今後の動向に注目したいです。

井筒屋の撤退は、手作りの文化を守ることが難しくなったこと、そして米原駅が交通の要衝としての役割を薄れていることが主な理由として挙げられました。

2024年2月28日の納品分をもって駅弁事業から撤退を発表し、これまで人気を博した「湖北のおはなし」も、その歴史に幕を閉じます。

発表後には多くの問い合わせが寄せられ、井筒屋は、最後まで安心安全な駅弁を提供することを約束しました。

一方、北陸新幹線の延伸ルートとして「米原ルート」案が一部で再浮上しており、今後の議論によっては米原駅の重要性が再び高まる可能性も秘めています。

販売終了日に完売って、すごいですね! 井筒屋の駅弁、食べたかったなあ。米原駅がまた活気を取り戻す日が来るといいですね!

駅弁文化の未来と井筒屋への想い

駅弁業界、生き残りの鍵は?どんな戦略?

商品開発、都市部進出、販売方法多様化!

駅弁業界全体を見渡し、生き残りをかけた工夫や、今後の駅弁文化の未来、そして井筒屋への想いを語ります。

✅ 米沢駅の駅弁「牛肉どまん中」は、創業約100年の新杵屋が製造する、秘伝のタレで味付けされた牛肉と牛そぼろを山形県産米「どまんなか」にのせた駅弁で、日本一の販売数を誇る。

✅ 牛肉は契約農家から仕入れた赤身と脂のバランスの良い肉を使用し、2種類の秘伝ダレで味付け。1つ目のタレで下味をつけ、2つ目のタレで旨みを引き出す製法で、菓子店発祥の醤油風味のあんがベースになっている。

✅ 新杵屋は元々菓子店として創業し、1957年に牛肉を使った駅弁を販売開始。1993年に三代目が考案した「牛肉どまん中」は、現在年間約60万食を売り上げる人気商品となっている。

さらに読む ⇒トレたび - 鉄道・旅行情報サイト出典/画像元: https://www.toretabi.jp/zipangclub/page/plan_shun2409_higashi.html山形新幹線の「牛肉どまん中」のように、地域色豊かな駅弁は旅の楽しみをさらに深めますね。

井筒屋のDNAが未来へ受け継がれるといいですね。

駅弁業界全体を見渡すと、厳しい状況下でも販売戦略を工夫し、生き残りをかけている業者が存在します。

都市部への進出や商品開発、販売方法の多様化など、積極的な経営戦略が展開されています。

山形新幹線の米沢駅の「牛肉どまん中」を販売する新杵屋や、中央本線の小淵沢駅の丸政など、特徴的な駅弁を開発し、業界内での地位を確立している例もあります。

米原駅の駅弁は、近江の食文化を反映し、「近江牛大入」「ますのすし」など、多様な駅弁を提供してきました。

これらの駅弁は、地域の食材を活かし、旅の楽しみと食の魅力を提供していましたが、井筒屋の撤退により、その歴史は幕を閉じます。

しかし、井筒屋のDNAは、宮川氏の思いと共に、未来へ受け継がれていくことでしょう。

各地の駅弁は、本当に個性豊かで、旅の楽しみを彩ってくれますよね。井筒屋のDNAが、何らかの形で受け継がれていくことを願っています。

本日は、米原駅の老舗駅弁業者『井筒屋』の歴史と、その終焉についてご紹介しました。

136年の歴史に幕を閉じるのは寂しいですが、井筒屋の思いは未来へ繋がっていくことでしょう。

💡 米原駅の老舗駅弁業者『井筒屋』が2025年2月28日に駅弁事業から撤退。

💡 長年愛された「湖北のおはなし」をはじめ、数々の駅弁は多くの人々に親しまれた。

💡 駅弁の未来と、井筒屋のDNAがどのように受け継がれていくのかに注目したい。