大阪の歴史を巡る旅:古代から現代まで、大阪の歩みを紐解く旅?難波宮から大坂城、天下の台所、そして食い倒れの街へ

古代の難波から、政治・経済の中心地として栄華を極めた大阪。豊臣秀吉による大坂城築城と城下町建設で都市基盤を確立し、「天下の台所」として江戸時代に繁栄。「堂島米市場」を筆頭に、豪商たちが経済を牽引し、世界初の先物取引も誕生。水運と橋が結ぶ歴史の中で、食文化も花開き、近代には「食いだおれの街」としてその名を轟かせた、大阪の魅力を凝縮。

💡 古代には難波宮が置かれ、政治と交通の要衝として栄えました。

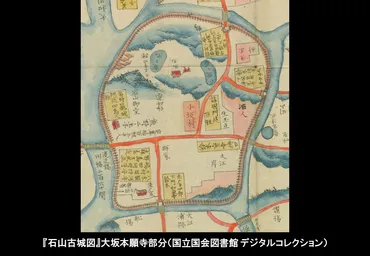

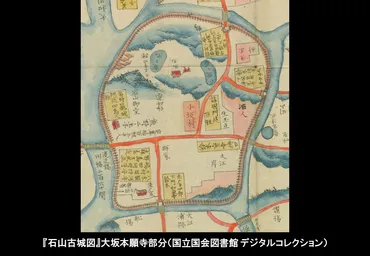

💡 中世には宗教都市としての顔を持ち、大坂本願寺を中心に発展しました。

💡 江戸時代には「天下の台所」として経済の中心地となり、商業が発展しました。

今回の記事では、古代から現代に至るまで、大阪がどのように発展してきたのか、その歴史的背景と変遷を紐解いていきます。

古代から中世へ:難波と宗教都市

大阪の歴史、始まりは何?栄えた理由は?

難波から。政治と交易の中心地。

大阪の歴史は、古代の難波から始まります。

政治と国際貿易の中心地として栄えましたが、長岡京や平安京への遷都により一時的にその役割を譲ります。

✅ 1496年、蓮如が大坂の地に御坊の建立を開始。

✅ 1532年、本願寺証如は細川晴元の要請で一向一揆を動員し、三好元長を討ち、その後、山科本願寺が法華衆と六角定頼の攻撃を受け陥落。

✅ 1533年、一向一揆は堺を制圧し細川晴元を追放、伊丹城を攻撃したが、法華衆の救援により敗退。

さらに読む ⇒歴史の目的をめぐって出典/画像元: https://rekimoku.xsrv.jp/4-ziin-05-osakahonganji.html大坂本願寺の建立から中世の戦乱、そして宗教都市としての側面が強まっていく様子が印象的ですね。

歴史の流れを感じます。

大阪の歴史は古代の難波に始まり、政治と国際貿易の中心地として栄えました。

長岡京や平安京への遷都により一時的にその役割を譲りますが、1496年の大坂本願寺建立を機に再び注目を集め、中世には宗教都市としての側面を強めました。

16世紀の一向一揆から宗教都市としての発展、興味深いですね!歴史の流れがよく分かります!

戦国時代の幕開け:織田信長と豊臣秀吉

信長と秀吉が大阪を重視した理由は?

地の利と天下統一の拠点のため。

戦国時代の大阪は、織田信長の登場により大きく変化します。

信長は大阪本願寺を退去させ、その後の豊臣秀吉による大坂城築城へと繋がります。

✅ この記事は、様々な見出しやダミーテキストを使ったレイアウト、定義リスト、リスト、キャプションの表示例を示しています。

✅ 記事には、大阪城公園の開園年月日、総面積、重要文化財に関する情報が記載されています。

✅ 大阪城公園の歴史として、開園から天守閣の復興、その後の改修や施設追加の経緯がまとめられています。

さらに読む ⇒特別史跡 大阪城公園出典/画像元: https://www.osakacastlepark.jp/articles/detail.html?id=180&lang=ja織田信長による大阪本願寺の退去から、豊臣秀吉による大坂城築城と城下町建設。

政治・軍事・経済の中心地としての基盤が整っていく様子が興味深いです。

織田信長は、大坂の地の利に着目し、大阪本願寺を退去させました。

その遺志を継いだ豊臣秀吉は、天下統一の拠点として大坂城の築城と城下町建設に着手。

防御を強化し、武家地、寺社地、町人地の区分を行い、惣構堀を造成しました。

近隣の都市から商人を呼び寄せ、運河を開削し、政治・軍事・経済の中心地としての基盤を築きました。

秀吉による大坂城の築城と城下町建設、すごいですね!天下統一の拠点としての大阪の発展ぶりがよく分かります!

次のページを読む ⇒

江戸時代の大阪は「天下の台所」! 豪商たちが先物取引で経済を回し、都市を発展させた。堂島米市場の隆盛と、食文化のルーツに迫る。