大阪の歴史を巡る旅:古代から現代まで、大阪の歩みを紐解く旅?難波宮から大坂城、天下の台所、そして食い倒れの街へ

古代の難波から、政治・経済の中心地として栄華を極めた大阪。豊臣秀吉による大坂城築城と城下町建設で都市基盤を確立し、「天下の台所」として江戸時代に繁栄。「堂島米市場」を筆頭に、豪商たちが経済を牽引し、世界初の先物取引も誕生。水運と橋が結ぶ歴史の中で、食文化も花開き、近代には「食いだおれの街」としてその名を轟かせた、大阪の魅力を凝縮。

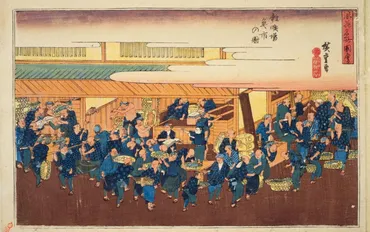

江戸時代:天下の台所としての大阪

大阪繁栄の鍵は?天下の台所を支えたものは?

堂島米市場と豪商たちの才覚!

江戸時代に入ると、大阪は「天下の台所」として経済の中心地となり、商業が発展しました。

堂島米市場の隆盛や、旗振り通信による情報伝達が活発に行われました。

公開日:2023/12/26

✅ 堂島米市場は、世界初の組織的な先物取引の原型を築き、シカゴ商品取引所(CBOT)の先物取引システムにも影響を与えた。

✅ 相場情報を迅速に伝える手段として、18世紀に確立された旗振り通信は、遠眼鏡と旗を用いた視覚的な情報伝達システムであり、幕府による禁止令を経ながらも隆盛を極めた。

✅ 旗振り通信は西は岡山、広島、博多、東は京都、名古屋、静岡、江戸へとネットワークを広げ、幕末には幕府の禁令が解かれ、その有用性が認められた。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02365/江戸時代の大阪は、商業都市として大きく発展しましたね。

堂島米市場、旗振り通信など、経済を支える仕組みが興味深いです。

江戸時代、大阪は商人の町として繁栄し、「天下の台所」と呼ばれるほど経済的な重要性を増しました。

水運の整備と、特に堂島米市場の隆盛により、全国の米が集まる場所となり、世界初の先物取引が行われました。

豪商たちは、米市場の創設や都市インフラの整備を通じて、大阪の経済成長を支え、都市の発展に貢献しました。

淀屋をはじめとする豪商たちは「始末」と「才覚」を活かした商売で街を繁栄させました。

米相場を伝える「旗振り通信」も、大阪の経済を支える一助となりました。

天下の台所としての大阪、グルメな街のイメージと重なりますね!米市場や旗振り通信など、当時の経済の仕組みが面白いです!

堂島米市場:世界初の先物取引

米相場を動かした堂島米市場、その始まりは?

豪商淀屋による米取引、元禄元年(1688年)。

堂島米市場は、世界初の組織的な先物取引が行われた場所として知られています。

豪商淀屋による米取引から始まり、幕府公認の重要な存在となりました。

✅ 堂島米市場は、江戸時代に大坂の堂島に開かれた米穀の市場です。

✅ 元禄10年(1697年)に堂島新地に移転しました。

✅ 明治時代には堂島米穀取引所となり、昭和14年(1939年)に日本米穀株式会所に統合されました。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E5%A0%82%E5%B3%B6%E7%B1%B3%E5%B8%82%E5%A0%B4-103668堂島米市場は、世界初の先物取引が行われた場所として、大阪の経済発展に大きく貢献しました。

五代友厚の功績も重要ですね。

堂島米市場は元禄元年(1688年)に始まり、豪商淀屋による米取引が起源です。

当初は現物取引でしたが、米切手の売買が活発化し、米相場の変動を利用した先物取引が行われました。

この取引は、全国の米価に影響を与え、幕府も公認するほど重要な存在となりました。

五代友厚も堂島米会所の復興に尽力しました。

世界初の先物取引ですか!すごいですね!淀屋や五代友厚など、歴史上の人物も登場して面白いです!

近代:食いだおれの街へ

大阪の繁栄を支えた三大市場とは?

米、青物、魚の市場です。

近代の大阪は、「食いだおれの街」として親しまれています。

江戸時代からの経済基盤を基盤とし、多様な歴史の中で発展を遂げました。

✅ 織田信長は、天下統一の拠点として大坂に着目し、大坂本願寺を退去させた後、本能寺の変で死去。その後、豊臣秀吉がその遺志を継ぎ、大坂城の築城と城下町の建設を開始し、天下統一後の首都として整備を進めた。

✅ 豊臣秀吉は、大坂城の南エリアから開発を始め、武家地・寺社地・町人地の区分や諸大名の屋敷配置、惣構堀の造成、天満・船場の開発などを実施。近隣の商業都市からも商人を呼び寄せ、経済的・人口的な規模を拡大した。

✅ インフラ整備として、東横堀川や西横堀川などの開削を行い、水運による物資運搬を促進。安井道頓が自身の資金で河川開削に着手したが、大坂夏の陣で討死。その功績を称え、完成した水路は「道頓堀」と名付けられた。

さらに読む ⇒刀剣の専門サイト・バーチャル刀剣博物館「刀剣ワールド」出典/画像元: https://www.touken-world.jp/tips/44016/近代の大阪は「食いだおれの街」として、多様な歴史的背景のもと発展してきました。

水運と橋によって発展した都市というのも興味深いですね。

大阪は、江戸時代に培われた経済基盤、特に堂島米市場、天満青物市場、雑喉場魚市場の三大市場を中心に「天下の台所」として繁栄しました。

近代には「食いだおれの街」として知られるようになり、その歴史的な背景には、古代からの交通網の整備、豊臣秀吉による城下町の整備、そして堺などの港町としての発展があります。

大阪は水運と橋によって発展し、その多様な歴史の中で、日本の重要な都市としてその役割を果たしています。

食い倒れの街!大阪の歴史的背景が分かって、より楽しめそうです!水運と橋の発展、なるほどですね!

本日の記事では、大阪の歴史を様々な角度からご紹介しました。

それぞれの時代で異なる顔を見せる大阪の魅力を感じていただけたら幸いです。

💡 古代から中世にかけて、政治と宗教の中心としての役割を担いました。

💡 江戸時代には「天下の台所」として経済的に発展し、商業の中心地となりました。

💡 近代には「食いだおれの街」として、独自の食文化と活気ある都市へと変貌しました。