国際プラスチック条約とは?プラスチック汚染問題への取り組みと企業の役割、今後の課題について解説?プラスチック汚染問題に対する国際的な取り組みの現状と課題

世界を揺るがすプラスチック汚染問題。国際プラスチック条約の行方を追う!G7から始まった取り組みは、法的拘束力のある条約へと発展。170カ国が参加する交渉の舞台裏では、規制範囲や化学物質問題で意見が対立。自動車業界への影響も必見。持続可能な社会実現に向けた企業と社会の挑戦が始まる。

💡 2022年からプラスチック条約の策定に向けた国際交渉が開始。2024年末に合意を目指す。

💡 プラスチックのライフサイクル全体を対象とした規制の枠組みを目指し、約170カ国が参加。

💡 企業連合が発足し、法的拘束力のある世界共通ルールに基づく条約を求めている。

プラスチック汚染問題は深刻化しており、国際的な対策が急務です。

本日は、その現状と対策について掘り下げていきます。

プラスチック汚染に対応する国際的な動き

プラスチック汚染対策、国際的な動きは?

法的拘束力のある国際条約の策定。

国際的なプラスチック汚染問題に対処するため、2022年からプラスチック条約の策定に向けた政府間交渉が始まりました。

2024年末までの合意を目指し、世界各国が議論を重ねています。

✅ 世界的なプラスチック汚染問題に対処するため、2022年からプラスチック条約の策定に向けた政府間交渉が開始され、2024年末までの合意を目指している。

✅ 海洋プラスチックごみ問題への関心の高まりや、中国の廃プラスチック輸入規制、各国でのルール整備の進展などを背景に、国際的なプラスチックに関するルールを求める声が高まった。

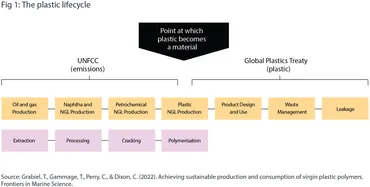

✅ 条約では、プラスチックそのものや含有化学物質の管理も議論されており、プラスチック汚染全体を対象とするものとなる見込みである。

さらに読む ⇒みずほリサーチ&テクノロジーズ出典/画像元: https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2023-k0026/index.html世界的な問題に対する国際的な動きは重要ですね。

政府間交渉が開始され、具体的なルール作りが進められていることは、プラスチック汚染問題解決への大きな一歩となるでしょう。

2015年のG7サミットでの問題提起を皮切りに、国際社会はプラスチック汚染問題への取り組みを活発化させてきました。

2020年のG20大阪サミットでは「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有され、プラスチックごみ問題の解決に向けた国際的な連携が強化されました。

2022年には、国連環境総会(UNEA5.2)で、プラスチック汚染に対処するための法的拘束力のある国際条約の策定が決定されました。

この条約は、プラスチックの材料調達から製造、廃棄まで、プラスチックのライフサイクル全体を対象とした規制の枠組みを目指しています。

現在、約170カ国の政府が参加する政府間交渉委員会(INC)において、その詳細が議論されています。

なるほど、国際的な連携が重要なんですね!プラスチック問題って、個人的にもすごく気になっていたので、今後の進展に期待したいです!

国際プラスチック条約の交渉と課題

プラスチック汚染対策、INCの焦点は?

ライフサイクル全体or廃棄物管理の対立。

2024年までの「プラスチックごみ国際協定」制定に向け、各国の意見が対立しています。

条約の対象範囲や、プラスチック製品に含まれる化学物質の問題など、課題は多岐にわたります。

✅ 2024年までの「プラスチックごみ国際協定」制定に向け、協定の対象範囲(プラスチックのライフサイクル全体)と、プラスチック製品に使用される約1万種類の化学物質の影響について、各国間で意見の相違が見られる。

✅ 交渉では、プラスチックのライフサイクル全体を対象とするか、廃棄物管理に限定するかで対立しており、特にサウジアラビアは製造・使用制限の除外を主張している。

✅ プラスチック製品に含まれる化学物質の種類や毒性、使用量はほとんど解明されておらず、リサイクル推進のためには、製造企業が使用する化学物質の削減・簡素化が不可欠となっている。

さらに読む ⇒Back to Blue Initiative出典/画像元: https://backtoblueinitiative.com/a-long-and-winding-road-chemicals-and-the-plastics-value-chain-jp/交渉が難航しているようですね。

各国の利害関係や、プラスチック製品に使われる化学物質の問題など、解決すべき課題が多いことがよく分かります。

2022年から2024年末にかけて5回開催されたINCでは、条約の目的、義務、目標設定、途上国への支援などについて議論が重ねられました。

INC-1では、条約の目的と科学的知見の共有が議論され、日本はアジア太平洋地域の議論を促進しました。

INC-2では、日本は2040年までの汚染ゼロ目標とリサイクルの推進を提案。

INC-3では、各国からの提案を反映した改訂版条約案が作成されました。

INC-4では、具体的な行動計画とレビューの必要性が訴えられました。

INC-5は2024年11月に韓国・釜山で開催予定でしたが、条約内容の合意には至らず、INC5.2への継続が決定しました。

INC5.2では、すべての条約案が交渉対象となり、目的、製品設計、放出・流出、廃棄物管理など、条文案の最終化に向けた議論が引き続き行われています。

主要な論点としては、条約の対象範囲、プラスチック製品の設計や生産に関する規制、資源循環の推進、資金調達、技術支援などが挙げられています。

特に、プラスチックのライフサイクル全体を対象とするか、廃棄物管理に限定するかという点で意見の対立が見られます。

サウジアラビアは廃棄物管理に限定すべきと主張する一方、ペルーやルワンダはライフサイクル全体を対象とすべきと訴えています。

また、プラスチック製品に使用される約1万種類の化学物質の問題も議論されており、化学セクターの対応が課題となっています。

うーん、世界全体で足並みをそろえるのは難しいんですね。でも、諦めずに議論を続けてほしいですね!

次のページを読む ⇒

法的拘束力ある国際プラスチック条約に注目!企業の持続可能な取り組みが不可欠。自動車業界への影響も大。リサイクル技術で未来を拓け!