桜の通り抜け、140年の歴史と未来への展望とは?(大阪造幣局)造幣局「桜の通り抜け」の歴史と魅力を徹底解説!

大阪の春を彩る風物詩、造幣局の桜の通り抜けが140周年!明治から令和へ、桜守たちの努力と歴史を紡ぎ、138品種335本の桜が咲き誇る。夜桜も楽しめる約560mの通り抜けで、日本の桜文化と人々の想いに触れよう。2025年は事前申込制で開催。周辺のおすすめ桜名所も紹介。桜の歴史と、未来へ繋がる桜の物語を体験しよう。

平成と桜守の時代

造幣局の桜、人気の秘密は?🌸

桜守の努力と、安全な管理体制!

平成時代には、桜の通り抜けがどのように発展したのでしょうか。

桜守たちの活動と、人気イベントとしての姿に迫ります。

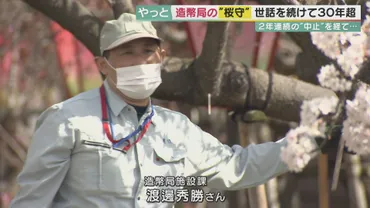

✅ 大阪造幣局の桜の通り抜けを30年間支える「桜守」と呼ばれる渡辺秀勝さんに密着し、335本の桜それぞれの生育状況を記録した「カルテ」を作成し、剪定や毛虫駆除など、桜の健康管理だけでなく、通行者の安全確保にも配慮している様子を紹介しています。

✅ 2年連続の中止を経て、3年ぶりに開催された「桜の通り抜け」に対する渡辺さんの思いとして、限られた人でも実物の桜を見てもらいたいという願いが語られており、来場者からは桜の手入れに対する感謝の声が上がっています。

✅ 渡辺さんは、桜の管理について、入局後に学び、枯れた枝の見分け方や根の処理など、経験を通して技術を習得し、安全な通り抜けのために、障害者への配慮も行いながら、桜の美しい姿を守っています。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/220413/桜守の方々の献身的な活動に、改めて感動しました。

30年間も桜の通り抜けを支えている渡辺さんの思い、素晴らしいですね。

平成時代には、造幣局の桜の通り抜けは「桜の名所100選」に選ばれ、史上最多の来場者数を記録するほどの人気を博しました。

一方で、東日本大震災の際には、その影響を考慮した対応も行われました。

現在も現役の桜守である渡邊秀勝氏は、入局以来桜の管理に携わり、剪定や害虫駆除を通じて来場者の安全と桜の保全に尽力しています。

桜の特性を考慮した剪定方法や、毛虫駆除の重要性、品種の増殖方法など、日々の管理業務について語っています。

桜守の方々の愛情が、桜の美しさを支えているんですね。来場者の安全を第一に考えている姿勢にも感銘を受けました。

令和の桜と未来への展望

2025年桜の通り抜け、いつ?事前申込は?

4/5-11開催!事前申込制(先着順)!

令和の時代、桜の通り抜けはどのような形で開催されるのでしょうか。

2025年の開催情報と、未来への展望について見ていきましょう。

公開日:2025/03/26

✅ 2025年4月5日から11日まで、大阪市の造幣局で『桜の通り抜け』が開催されます。事前にインターネットでの申し込みが必要です。

✅ 明治時代から続く歴史あるイベントで、134種類338本の桜が咲き誇ります。会場内での飲食や喫煙は禁止で、マナーを守って観賞する必要があります。

✅ 会場へのアクセスは公共交通機関を利用し、駐車場はありません。桜の通り抜け記念の貨幣セットも販売されます。

さらに読む ⇒ニッポン旅マガジン出典/画像元: https://tabi-mag.jp/osakamint-sakura/2025年の桜の通り抜け、楽しみですね! 事前予約制になったんですね。

しっかり情報を確認して、お花見に行きたいと思います。

令和時代には、コロナ禍により開催が中止されるなど、様々な影響を受けましたが、現在では138品種335本の桜が咲き誇ります。

2025年の桜の通り抜けは、事前申込制(先着順)で開催されます。

開催期間は4月5日から4月11日で、平日は1000~1930、土日は900~1930に開放されます。

約560mの通り抜け通路に約140種類の桜が植えられており、夜間鑑賞も実施されます。

アクセスはJR東西線大阪城北詰駅が便利です。

開催期間の周辺の天気情報や、大阪市北区のお花見名所や周辺スポットの紹介もされています。

周辺のおすすめ桜名所としては、毛馬桜之宮公園、南天満公園、大阪天満宮などが挙げられています。

これらの情報は、お花見スポットを探すための貴重な情報源となっています。

2025年の桜の通り抜け、絶対行きたい! 事前予約制なのは、人が集中しすぎないようにするためですかね。賢いですね。

桜の文化と未来への継承

桜の通り抜け、何が特別?歴史と想いが詰まった〇〇!

日本の桜文化と桜守の努力が見れる!

最後の章では、桜の文化と未来への継承について考えます。

写真家の方の視点を通して、桜の魅力を再発見しましょう。

✅ 大阪造幣局の桜の通り抜けに訪れた様子をレポート。140年の歴史があり、2022年に事前予約制で再開。

✅ 今回は、富士フイルムのカメラX-H2Sとレンズを借りて撮影。敷地内には17種類48本の八重桜があり、それぞれの桜に名前の札がかけられていた。

✅ 八重桜はアップで切り取ると画になりやすく、望遠レンズが便利。写真は、標準レンズと望遠レンズを使って撮影されたものが掲載されている。

さらに読む ⇒カメラのナニワ|カメラ買取・販売専門店のナニワグループ出典/画像元: https://www.cameranonaniwa.co.jp/blogs/2220587204/桜の歴史や文化について深く知ることができました。

写真を通しても、桜の新たな魅力を発見できそうですね。

2026年の情報も気になりますね。

桜の通り抜けは、単なるイベントとしてだけでなく、花見の歴史や文化とも深く結びついています。

花見の起源は奈良時代の貴族の梅見に遡り、平安時代には国風文化の台頭と『古今和歌集』の編纂により桜を詠む歌が増加したことで桜へシフトしました。

造幣局の桜の通り抜けは、桜を守り続けてきた桜守たちの努力と、造幣局が受け継いできた桜への思いが込められた、貴重な文化的遺産です。

来場者は、多様な品種の桜を鑑賞できるだけでなく、日本の桜文化の歴史と、その維持に尽力した人々の想いに触れることができます。

2026年の情報は変更の可能性があるため、公式サイトなどで最新情報を確認することが推奨されています。

写真、めっちゃ綺麗! こんな風に桜を撮ってみたいです。来年の情報も、忘れずにチェックしなきゃ!

本日は、桜の通り抜けの歴史と、未来への展望についてご紹介しました。

来年も、美しい桜を楽しみにしたいですね。

💡 造幣局の桜の通り抜けは、明治時代から続く歴史あるイベントであり、多様な品種の桜を楽しめる。

💡 桜の品種を守り、維持するために、様々な困難を乗り越えてきた人々の努力があった。

💡 桜守と呼ばれる専門家が、桜の管理と来場者の安全を守り、未来へ繋いでいる。