「もがみ」型護衛艦とは?ステルス性能と多機能性を両立した海上自衛隊の最新鋭護衛艦の秘密とは?FFM(フリゲート)のステルス技術と国際協力

海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ」型。ステルス性能を追求した革新的な設計で、敵のレーダーから身を隠し、多様な任務に対応します。コンパクトながらも高い戦闘能力を誇り、最新技術で強化された改良型はオーストラリア海軍も採用。日英の防衛協力の象徴として、その技術は世界へ。防空、対潜、対艦ミサイルを搭載し、日本の防衛技術の粋を集めた一翼を担う存在です。

💡 ステルス性能を持ち、レーダーに映りにくいように設計されています。

💡 対潜・防空能力を持ち、揚陸部隊などの護衛を任務としています。

💡 オーストラリアへの輸出も決定し、国際的な評価も高まっています。

さて、今回は海上自衛隊の誇る最新鋭護衛艦「もがみ」型について、その全貌に迫っていきます。

ステルス性能、多機能性、そして国際的な評価…様々な角度からこの護衛艦の魅力を紐解いていきましょう。

ステルス性能と多機能性を両立した「もがみ」型護衛艦の誕生

海上自衛隊「もがみ」型の特徴は?ステルス性能?高戦闘能力?

ステルス性、多様な任務対応、高戦闘能力。

海上自衛隊の新型護衛艦「もがみ」型は、高いステルス性能と多機能性を両立した新世代の護衛艦として誕生しました。

その特徴的な外観と、多様な任務に対応できる能力について詳しく見ていきましょう。

公開日:2023/11/26

✅ 海上自衛隊の新世代護衛艦『もがみ』は、対潜・防空能力を持ち、揚陸部隊などの護衛を任務とする多機能護衛艦(FFM)である。

✅ 『もがみ』は、ステルス技術を駆使し、レーダーに映りにくく設計されており、艦体外装の凹凸をなくし、特殊な塗料を使用することで電波を吸収する。

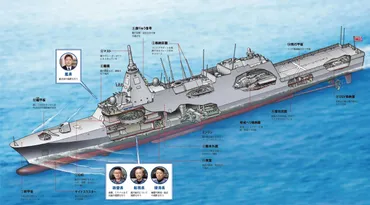

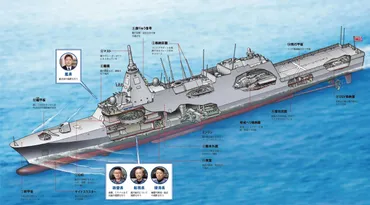

✅ 艦内には、指揮・命令を行うCIC、水上無人機を格納するUSV格納庫、隊員の居住区画などが設けられており、多岐にわたる任務に対応できる。

さらに読む ⇒MAMOR-WEB出典/画像元: https://mamor-web.jp/_ct/17629076「もがみ」型は、ステルス技術を駆使した設計がなされ、艦体の形状や使用する塗料など、細部にわたってレーダーに探知されにくくする工夫が凝らされていますね。

多岐にわたる任務に対応できる能力も魅力的です。

海上自衛隊の新型護衛艦「もがみ」型は、ステルス性能を追求した外観と多様な任務に対応する能力を持つ多機能護衛艦(FFM)として設計されました。

艦体はレーダー反射を抑えるために平面で構成され傾斜し、マストやアンテナ類はカバーで覆われ、レーダーを統合した特徴的なマストは「ユニコーン形」とも呼ばれています。

主砲、ミサイル、魚雷発射管、機雷掃討具、哨戒ヘリコプターなどを搭載し、CODAG方式の主機関を採用するなど、コンパクトながらも高い戦闘能力を備えています。

当初22隻が建造予定でしたが、能力向上型の導入により最終的には12隻となりました。

なるほど!ステルス性能と多機能性を両立しているんですね。コンパクトながらも高い戦闘能力を備えているとは、頼もしいですね。海上自衛隊の技術力の高さが伺えます。

ステルス技術と課題

「もがみ」型のステルス性能、課題と改良は?

RCS低減技術と「痩せ馬」問題。溶接で改良。

「もがみ」型が採用したステルス技術は、日本の防衛技術における大きな挑戦でした。

この技術導入の背景には、様々な課題や、他国海軍からの影響がありました。

日本ならではの事情についても触れていきましょう。

公開日:2024/10/09

✅ 日本のステルス艦導入が遅れた理由として、運用面での問題(甲板での運動スペース確保の難しさ)、技術的な問題(「痩せ馬」現象によるステルス効果の限定的性)、気象条件(日本海周辺での波の影響)が挙げられる。

✅ 「痩せ馬」問題は他国のステルス艦でも発生しており、建造技術だけでなく運用上の課題であることが示唆されている。もがみ型では改善が見られ、ミサイル発射装置の設計変更も他国海軍からのアドバイスが影響した。

✅ ステルス艦の設計には、運用国の環境や他国海軍からの情報が重要であり、技術移転などの国際的な協力も進められている。

さらに読む ⇒BASI-KRAMER’s blog出典/画像元: https://kaigo-sos.hatenablog.com/entry/2024/10/10/023831ステルス技術は、日本の防衛技術における重要な一歩ですね。

しかし、様々な課題があったんですね。

「痩せ馬」問題など、興味深いエピソードも。

ステルス性能を追求することの難しさがよく分かります。

「もがみ」型の特徴的なステルス技術は、敵のレーダーから探知されにくくするためのもので、レーダー反射断面積(RCS)を小さくするために電波の反射や吸収技術が用いられています。

しかし、低コストでの建造や、日本周辺の環境、さらには設計上の問題から、ステルス艦特有の「痩せ馬」と呼ばれる問題も浮上しました。

これは、艦の外板が歪んでしまう現象を指し、ステルス性能に影響を与える可能性がありました。

しかし、建造が進むにつれて溶接方法の変更など、改良が重ねられています。

ステルス技術って、なんだかロマンがありますよね!でも、運用面での課題や、日本特有の環境ってのもあるんですね。技術だけでなく、色々な要素を考慮して設計されてるんですね。

次のページを読む ⇒

オーストラリア海軍、最新鋭「もがみ型」フリゲートを導入!ステルス性能とトマホーク搭載で防衛力強化。日本との防衛協力が加速!